Faszinierender Einblick in die SLE-Technik des ITE in der aktuellen „intern“ (3/2025)

Maschinenbau per Laser

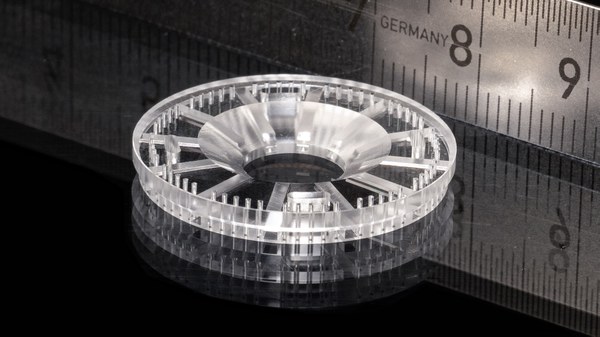

Von feinen Mikrokanälen bis zu hochpräzisen Mini-Kugellagern: Mit dem neuen SLE- Gerät am ITE lassen sich komplexe Glasstrukturen zu verschiedensten Forschungszwecken anfertigen. (Text: Janosch Deeg)

Auf den ersten Blick wirkt alles total unscheinbar: ein Metallkasten, so groß wie ein Büroschrank, dazu ein Monitor zur Bedienung. Auch der Anlage durch ein kleines Sichtfenster beim Arbeiten zuzuschauen, ist nicht spektakulär: „Man sieht nur Lichter, und dass sich etwas bewegt“, erzählt Daniel Hintzen, der für den LightFab-3D-Drucker am ITE verantwortlich ist. Doch dieser erste Eindruck täuscht: Im Innern arbeitet ein extrem präziser Laserstrahl, der komplexe Muster mikrometergenau in Quarzglas hineinschreibt – und so beeindruckende Mini-Bauteile für Jülichs Forschung erzeugt. „Dort wo belichtet wurde, lässt sich das Glas leichter chemisch wegätzen. Dafür legt man die Probe in einem zweiten Prozessschritt bis zu drei Wochen lang in eine Lauge“, erklärt der gelernte Maschinenbautechniker. So entstehen beim „selective laser-induced etching“, kurz SLE, winzige Hohlräume im Glas, etwa feine Kanäle für Flüssigkeiten oder präzise Schraubgewinde. Hintzen: „Letztlich ist es ein umgekehrtes 3D-Druck-Verfahren.“

Vielseitig einsetzbar

„Mit einem speziellen Computerprogramm erstelle ich vorab das gewünschte Design. Das ist der schwierigste und zugleich spannendste Part“, schwärmt Hintzen, der zuvor vor allem für Fräsarbeiten zuständig war. Herausfordernd: „Die außenliegenden Stellen des Glasteils werden im Laugenbad viel länger geätzt als die innen liegenden. Um etwa einen schnurgeraden Kanal zu fertigen, muss ich diesen Unterschied bereits bei der Konstruktion des 3D-Modells präzise ausgleichen. Ich produziere erst ein Testbauteil, das ich unter dem Mikroskop vermesse, bevor ich die Prozessschritte entsprechend anpasse“, erklärt der 32-Jährige. Nach einigen Herausforderungen beim Aufbau und etlichen Testläufen steht das SLE-Verfahren am ITE nun fürs ganze FZJ zur Verfügung. Hintzen: „Wie immer gilt, einfach melden, wenn man eine technische, wissenschaftliche Herausforderung oder Idee hat!“

Den vollständige Artikel mit spannenden Anwendungsbeispielen aus der Forschung finden Sie in der intern (03/2025)