Bakterien-Gen sorgt für Balance

Gezielter Angriff auf Speicherproteine reguliert Eisenhaushalt in Bakterien

Jülich, 21. Juni 2016 – Verschiedene Bakterienarten enthalten Gene, mit denen ausgewählte Zielproteine zunächst durch „Pupylierung“ markiert werden, um anschließend abgebaut zu werden. Arbeiten im IBG-1: Biotechnologie zeigten nun, dass die Pupylierung eines Proteins auch andere Funktionen haben kann, als es für den Abbau zu markieren. Dabei spielt die Pupylierung eine wichtige Rolle für den Eisenhaushalt und damit das Wachstum der Zelle. Die neuen Erkenntnisse könnten beim Kampf gegen Infektionskrankheiten wie Tuberkulose helfen. Die in den Proceedings of the National Academy of Sciences USA publizierte wissenschaftliche Arbeit wurde von der Fachzeitschrift Science Signaling als "Editor’s Choice" ausgewählt (Science Signaling: Ferritin out iron with pups).

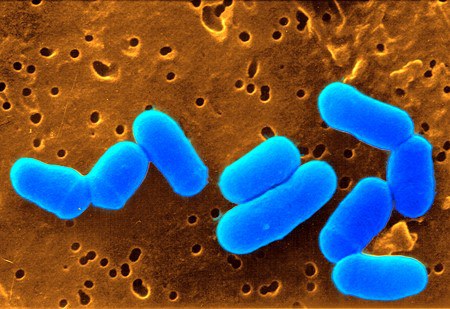

Am IBG-1: Biotechnologie wird seit Jahren Corynebacterium glutamicum studiert. Mit diesem Bodenbakterium werden jährlich mehrere Millionen Tonnen Aminosäuren produziert, zum Beispiel der Futtermittelzusatz L-Lysin. Das Bakterium dient aber auch als ungefährlicher Modellorganismus für den eng verwandten Erreger der Tuberkulose, Mycobacterium tuberculosis, mit dem es viele Gemeinsamkeiten hat. Eine davon ist das pup-Gen, das für das „prokaryontische Ubiquitin-ähnliche Protein" kodiert. Im Tuberkuloseerreger ist es die erste Komponente in einer komplexen Zell-Maschinerie, die Proteine erst entfaltet und dann abbaut, sodass ihre Aminosäure-Bausteine wiederverwendet werden können. Das Pup-Protein wird mit ausgewählten anderen Proteinen verbunden und markiert sie auf diese Weise für den schrittweisen Abbau. Die letzte Komponente dieser Demontage-Maschinerie ist das Proteasom, eine Art Proteinhäcksler der Zelle. Dieses Proteasom existiert jedoch nicht in C. glutamicum. Doch was ist dann dort die Aufgabe der Pupylierungsmaschinerie?

Um diese Frage zu beantworten, wurde das pup-Gen aus dem Genom von C. glutamicum entfernt und das Wachstum der Mutante unter unterschiedlichen äußeren Bedingungen verfolgt. Nur in einer der über zwanzig Testreihen zeigte sich ein messbarer Effekt: Eine mangelhafte Versorgung mit Eisen führte zu stark verringertem Wachstum der genetisch veränderten Bakterien.

Eisen ist ein Spurenelement, das von Bakterienzellen in relativ großen Mengen gebraucht wird. Viele essenzielle Proteine sind eisenhaltig, für ihre Herstellung wird deshalb Eisen benötigt. Andererseits darf eine Zelle auch nicht zu viel freies Eisen enthalten, denn in Verbindung mit Sauerstoff kann es zu einem Zellgift werden. Deshalb verfügen Zellen über Eisenspeicher. Dazu gehören die sogenannten Ferritine. Diese Proteinkomplexe haben die Form einer Hohlkugel und können Eisen in einer ungefährlichen Form einkapseln, sodass es bei Bedarf der Zelle zur Verfügung steht.

Eingeschlossenes Eisen

Die Bakterienzellen ohne das pup-Gen zeigten typische Anzeichen einer unzureichenden Eisenversorgung. Der Eisengehalt der Zellen ohne das pup-Gen entsprach jedoch dem der Wildtyp-Zellen mit dem pup-Gen. Wieso also die Mangelerscheinungen? Offensichtlich wird das Eisen nach wie vor in den zelleigenen Speichern gesammelt und eingekapselt. Es kann jedoch ohne das Pup-Protein nicht mehr herausgelöst werden. Die Zelle kann also nicht mehr auf ihre Eisenvorräte zurückgreifen.

Die Ergebnisse der Studie legen nahe, dass das Pup-Protein eine entscheidende Rolle dabei spielt, das im Ferritin gespeicherte Eisen aus der Einkapselung wieder herauszulösen. Eine frühere Studie am IBG-1 hatte bereits gezeigt (Pupylated proteins in Corynebacterium glutamicum), dass das Pup-Protein in Corynebacterium an Ferritin gebunden wird, so wie auch im Tuberkulose-Erreger. Möglicherweise ist es dort ebenfalls für die Freisetzung des gespeicherten Eisens verantwortlich. Eisen ist für viele bakterielle Krankheitserreger essenziell. Ein erzwungener Mangel könnte das Wachstum dieser Erreger aufhalten, oder zumindest verlangsamen. Ein Antibiotikum, das die Pupylierungsmaschinerie angreift, könnte damit in der Zukunft bei der Tuberkulose-Bekämpfung helfen. Die Pupylierung könnte auch für Anwendungen in der weißen Biotechnologie von Interesse sein.

Originalpublikation:

Andreas Küberl, Tino Polen, Michael Bott: The pupylation machinery is involved in iron homeostasis by targeting the iron storage protein ferritin.

Proc Natl Acad Sci USA 113(17):4806-11

Andreas Küberl, Benjamin Fränzel, Lothar Eggeling, Tino Polen, Dirk Wolters, Michael Bott: Pupylated proteins in Corynebacterium glutamicum revealed by MudPIT analysis.

Proteomics 14:1531-1542

Weitere Informationen:

Science Signaling: Ferritin out iron with pups

Institut für Bio- und Geowissenschaften, Bereich Biotechnologie (IBG-1)