Wie die multimodale Behandlung die kognitiven Funktionen bei Patienten mit malignem Gliom beeinflusst

Martin Kocher, Christiane Jockwitz, Svenja Caspers, Jan Schreiber, Ezequiel Farrher, Gabriele Stoffels, Christian Filss, Philipp Lohmann, Caroline Tscherpel, Maximilian I. Rugef, Gereon R. Fink, Nadim J. Shah, Norbert Galldiks, Karl-Josef Langen

Die derzeitigen Behandlungsstrategien für Patienten mit malignen Gliomen umfassen in der Regel wiederholte und multimodale Eingriffe, wie vollständige oder partielle Tumorresektionen, lokale Strahlentherapie und mehrfache Chemotherapie. Die kombinierte Anwendung dieser Ansätze hat bei einem bedeutenden Teil der Patienten zu einer Verlängerung der Überlebenszeit geführt. Häufig tritt jedoch nach einer multimodalen neuroonkologischen Behandlung eine fortschreitende Beeinträchtigung der kognitiven Funktion auf, die vermutlich auf Veränderungen im Default-Mode-Netzwerk (DMN) zurückzuführen ist.

Basierend auf Untersuchungen an einer Kohorte von 80 Patienten und 80 gesunden, gematchten Freiwilligen war es das Ziel dieser Studie, die Veränderungen im DMN mit Hilfe der funktionellen resting-state MRT (rs-fMRT) und neuropsychologischer Tests zu analysieren. Zur Beurteilung der strukturellen und metabolischen Veränderungen nach der Behandlung wurden anatomische MRT und ein Aminosäure-PET unter Verwendung von O-(2-[18F]Fluorethyl)-L-tyrosin (FET) gleichzeitig mit der rs-fMRI auf einem Hybrid-MR/PET-Scanner gemessen.

Es wurde festgestellt, dass strukturelle Gewebeveränderungen, die an oder in der Nähe der Tumorlokalisation liegen (einschließlich Resektionshöhlen, Läsionen der weißen Substanz, Ödeme und Tumorgewebe), einen starken negativen Einfluss auf die funktionelle Konnektivität der benachbarten DMN-Knoten haben, was zu einer ausgeprägten Abhängigkeit des Konnektivitätsmusters von der Tumorlokalisation führte. In der Mehrzahl der neurokognitiven Tests schnitten Gliompatienten signifikant schlechter ab als gesunde Probanden. Eine Korrelationsanalyse zeigte, dass eine reduzierte Konnektivität in den links temporalen und parietalen DMN-Knoten mit einer geringen Leistung in der Sprachverarbeitung und im verbalen Arbeitsgedächtnis assoziiert war. Darüber hinaus korrelierte die Konnektivität des linken parietalen DMN-Knotens auch mit der Verarbeitungsgeschwindigkeit, der exekutiven Funktion und dem verbalen sowie visuellen Arbeitsgedächtnis. Der Gesamtverlust der DMN-Konnektivität und die kognitiven Beeinträchtigungen waren bei Patienten mit höherer Bildung weniger ausgeprägt.

Die Ergebnisse dieser Studie implizieren, dass bei der Planung einer Resektion oder lokalen Strahlenbehandlung die links parietalen und temporalen DMN-Knoten sowie das Alter und der Bildungsstand von Patienten mit malignem Gliom berücksichtigt werden sollten, um behandlungsbedingte neurokognitive Defizite zu minimieren.

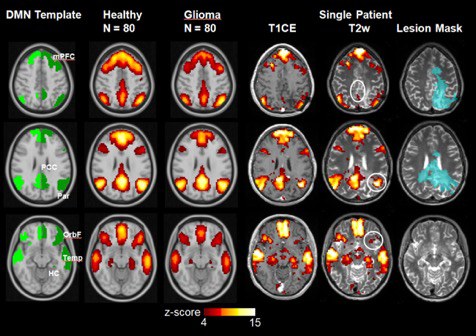

Die obige Figur zeigt die Standardmodus-Netzwerk (DMN)-Vorlage und die durchschnittliche DMN (z-Score-Karte) bei 80 posttherapeutischen Gliompatienten und einer gematchten Kohorte von gesunden Probanden. Rechts ist das individuelle DMN-Netzwerk einer Patientin mit einem kleinen, multifokalen Rezidiv mit perifokalem Ödem 10 Monate nach Erstlinientherapie dargestellt. Die Kreise in weiss stellen die DMN-Knoten mit reduzierter Konnektivität dar. T1CE: T1-gewichtetes MR-Bild mit Kontrastverstärkung, PET: O-(2-[18F]Fluorethyl)-L-Tyrosin-Positronen-Emissions-Tomographie, Pfeile: multifokale, kleine kontrastverstärkende, PET-positive Tumorknötchen. DMN-Knoten: mPFC - medialer präfrontaler Kortex, OrbF - orbitofrontaler Kortex, PCC - posteriorer kingulativer/retrosplenialer Kortex, Temp - lateraler temporaler Kortex, Par - inferiorer parietaler Lobulus, HC - Hippokampus/parahippokampaler Kortex.

Originalpublikation: