PGI-Kolloquium: Prof. Dr. Aurélien Manchon, Aix-Marseille Univ, CNRS, CINaM, Marseille, France

Dr. Gustav Bihlmayer

Bitte beachten Sie: Den Link zum Online-Vortrag erhalten Sie mit der E-Mail-Einladung, die in der Regel einige Tage vor dem Vortrag verschickt wird. Er ist auch auf Anfrage bei der unten genannten Kontaktperson erhältlich.

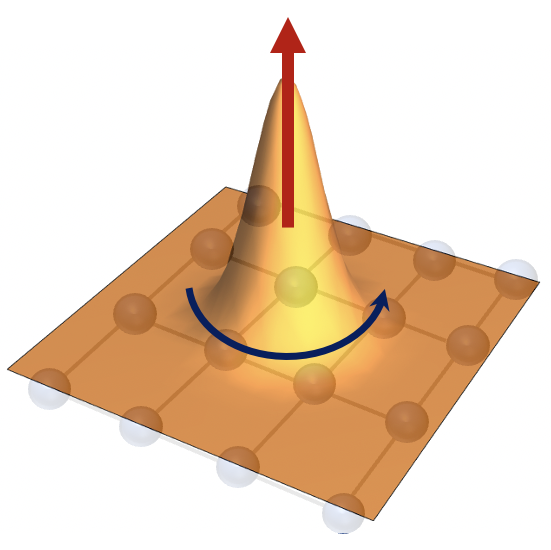

Theorie der Orbitalgeneration, Diffusion und Detektion

Aktuelle Fortschritte in der Physik der Spin-Ladungsumwandlung, vermittelt durch Spin-Bahn-Kopplung, werfen neues Licht auf den Freiheitsgrad des orbitalen Drehimpulses. Während die durch das Kristallfeldpotential verursachte orbitale Anordnung die Wechselwirkung zwischen Kristallstruktur und elektronischen Eigenschaften von stark korrelierten Materialien wie Mott-Isolatoren steuert, blieb die Möglichkeit, die orbitale Information in diesen Materialien zu transportieren, bisher eine offene Frage. Im Kontext der metallischen Spintronik wurde jedoch allmählich erkannt, dass der orbitale Drehimpuls außerhalb des Gleichgewichts erzeugt, transportiert und detektiert werden kann, ähnlich dem Spin-Drehimpuls.

Die Umwandlung zwischen Ladungs- und Orbitalströmen, etwa über orbitale Hall- und orbitale Rashba-Effekte, könnte deutlich effizienter sein als ihr Spin-Gegenstück, weil sie aus der orbitalen Struktur resultiert, die durch das Kristallfeldpotential vorgegeben wird, anstatt durch Spin-Bahn-Kopplung. Daher wurden entsprechende Phänomene wie orbitales Drehmoment und orbitale Magnetoresistenz vorgeschlagen und experimentell nachgewiesen. Kürzlich wurden phänomenologische Modelle der orbitalen Diffusion vorgeschlagen, die jedoch aufgrund des Übersehens mikroskopischer Details an quantitativer Vorhersagbarkeit fehlen. Das Verständnis der Art und Weise, wie orbitale Ströme und Dichten in Metallen propagieren und sich an Grenzflächen ansammeln, erfordert die Bestimmung von Transportkoeffizienten wie orbitaler Leitfähigkeit oder Diffusivität sowie die Fähigkeit, Spinströme über Spin-Bahn-Kopplung in Orbitalsströme umzuwandeln.

In dieser Präsentation beabsichtige ich, eine Diskussion über die theoretischen Aspekte der Erzeugung, des Transports und der Detektion von Orbitalen zu bieten. Nach einer Einführung in allgemeine Ideen zur orbitalen Anordnung und zum orbitalen Drehimpuls werde ich zunächst die Mechanismen der Orbital-Ladungsumwandlung, die orbitalen Hall- und Edelstein-Effekte, besprechen. Ich werde auf die Unterscheidung zwischen intra-atomaren und inter-atomaren orbitalen Beiträgen in diesen beiden Effekten bestehen [1]. Anschließend werde ich eine Quantentheorie der orbitalen Diffusion vorstellen und mehrere Mechanismen enthüllen, die orbitales Drehmoment und Magnetowiderstandsphänomene steuern, darunter orbitale Diffusivität, Spin-Bahn-Polarisation, orbitales Swapping und orbitale Mischleitfähigkeit [2,3]. Diese neuen Konzepte sind entscheidend für das Verständnis experimenteller Ergebnisse und können aus ersten Prinzipien berechnet werden. Schließlich werde ich die Möglichkeit der optischen Detektion orbitaler Dichten mithilfe des orbitalen Kerr-Effekts diskutieren. Dabei werde ich besonders die zentrale Rolle des Hall-Effekts zweiter Ordnung betonen, der ein Begleitphänomen zum orbitalen Edelstein-Effekt ist.

[1] Pezo et al., Orbital Hall effect in crystals: inter-atomic versus intra-atomic contributions, Physical Review B 106, 104414 (2021); Orbital Hall physics in two-dimensional Dirac materials, Physical Review B 108, 075427 (2023).

[2] Aurélien Manchon, A. Pezo, Kyoung-Whan Kim, Kyung-Jin Lee, Orbital diffusion, polarization and swapping in centrosymmetric metals, arXiv:2310.04763

[3] Ning et al., unpublished