Neuartige Magnetkopplung im Detail berechnet und gemessen

IFF-Nachricht vom 03. März 2010

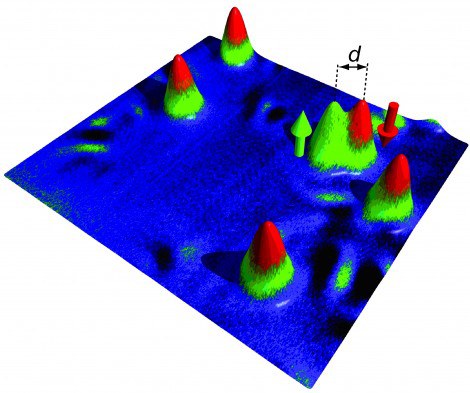

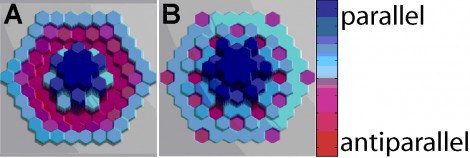

Wer zwei Stabmagnete zusammenbringt, spürt die Kraft, die das Magnetfeld ausübt. In Festkörpern können statt Feldern auch Elektronen eine Kraft vermitteln und damit elementare Stabmagnete, die Spins der magnetischen Atome, zueinander ausrichten. Wie Jülicher und Hamburger Forscher nun im Fachmagazin "nature physics" berichten, hängt diese Kopplung zwischen zwei magnetischen Atomen nicht nur von ihrem Abstand ab, sondern auch sehr stark von der Orientierung des magnetischen Dimers zum Substratgitter, weil die Elektronen im Kristallgitter sich entlang bevorzugter Bahnen ausbreiten. "Wir haben erstmals die Magnetkraft bestimmen können, die ein einzelnes Atom auf diese Art auf seine direkte Umgebung ausübt", erklärt Prof. Stefan Blügel, Direktor des IFF-1 "Quanten-Theorie der Materialien" am Jülicher Institut für Festkörperforschung. Sein Team nutzte den Jülicher Supercomputer JUGENE und simulierte das Verhalten von einzelnen Kobaltatomen auf einer Platinoberfläche. Dabei spielt der RKKY-Effekt die entscheidende Rolle, der nach den vier Theoretikern Rudermann, Kittel, Kasuya und Yosida benannt ist: Die Elektronen im Platin richteten ihre Spins parallel oder antiparallel zum Spin eines zentralen Kobaltatoms aus. An dieser Richtung orientieren sich wiederum andere Kobaltatome. Aufgrund der quantenmechanischen Regeln des Kristallsystems kommt es dabei sowohl zu paralleler und als auch antiparalleler Ausrichtung, je nach Entfernung und Orientierung der beteiligen Atome.

Die Jülicher Rechnung wurden von Forschern an der Universität Hamburg durch Messungen mit einem speziellen Rastertunnelmikroskop bestätigt. Das neue, detaillierte Wissen über die RKKY-Kopplung lässt sich nutzen, um maßgeschneiderte magnetische Strukturen auf atomarer Ebene zu erstellen. Solche Systeme werden helfen, neuartige Bauelemente für Chips zu entwickeln, die den Spin von Atomen nutzen. Damit könnten sie die Basis für die Computer von übermorgen sein.

Originalveröffentlichung:

Nature physics - doi:10.1038/nphys1514

Institute:

Webseiten des IFF-1 "Quanten-Theorie der Materialien"

Webseiten des Institute for Advanced Simulation (IAS)