Vor dem Hintergrund steigender Treibhausgasemissionen bei gleichzeitig zunehmendem globalem Energiebedarf stehen wir vor der Herausforderung, die Umsetzung der Energiewende zu beschleunigen. Hierzu müssen klimafreundliche Technologien aus der Grundlagenforschung beschleunigt skaliert und in industrielle Umfelder implementiert werden. Der holistische Technologieentwicklungs- und -transferansatz LAB2FAB, der den Innovationszyklus von der zeitaufwendigen, anwendungsfernen Grundlagenforschung im LABor hin zum praxisreifen, industriellen Einsatz (FABrik) nachhaltig forciert, überbrückt die sogenannten Technology Readiness Levels (TRL) hin zur nächsten Generation an elektrochemischen Energiespeichern und -wandlern.

Innovation Space - iNEW

Der Innovation Space ist der Grundlagenforschung gewidmet. Hier werden neue disruptive Konzepte für neuartige elektrochemische Technologien und verbesserte Materialien für Elektroden, Elektrolyte und Katalysatoren, sowie innovative Komponenten erforscht, um bestehende Technologien wie Batterien, Elektrolyseure oder Brennstoffzellen weiterzuentwickeln und zu verbessern. Ein wesentlicher Bestandteil der innovativen Grundlagenforschung besteht im Erkenntnis-getriebenen Ansatz zum Entschlüsseln von Material-Eigenschaftsbeziehungen und der zugrundeliegenden elektrochemischen Prozesse vom Ionentransport bis zur Alterung und Degradation. Dabei spielen Spitzenanalytik, in-situ / operando Technologien (Analytik unter laufendem Betrieb) und theoretische Modellierungen eine entscheidende Rolle.

Maker Space - ELECTRA

Der Maker Space ist der erste Schritt auf dem Weg zur Verwertung und industriellen Umsetzung wissenschaftlicher Neuentwicklungen. In Form eines kollaborativen Co-Creation Raumes werden hier Synthesen, Post-Processing, Workflows, Komponenten und Prozessführung optimiert, sowie effiziente Elektrolyse und Brennstoffzellen Stacks entwickelt. Dabei liegt ein wesentlicher Schwerpunkt auf High-Throughput Experimenten, Rapid-Prototyping Verfahren und industriell skalierbaren Prozesstechniken. Des Weiteren werden angepasste online Analysetechniken zur Qualitätskontrolle entwickelt. Ein besonderer Fokus liegt auf der Berücksichtigung von zukünftigen Lieferketten, wobei insbesondere geschlossene Stoffkreisläufe unter Berücksichtigung von Materialrecycling eine wichtige Rolle spielen.

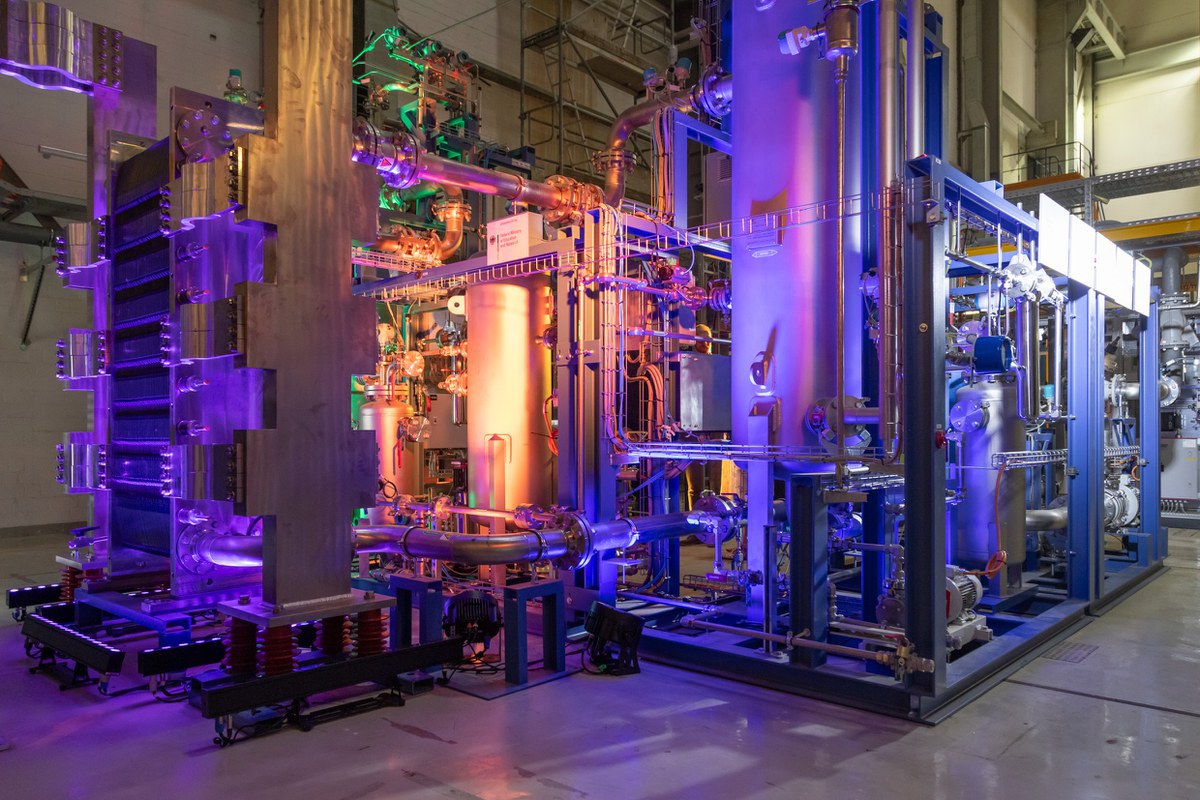

Launch Space - PHOENIX

Der Launch Space stellt den Anknüpfungspunkt zum Ausrollen neuartiger elektrochemischer Technologien zur Verfügung. Hierzu werden Demonstratoren entwickelt, aufgebaut und betrieben, um ein umfassendes De-Risking durchzuführen. Im Rahmen von Langzeittest werden Performanz, Alterung, Degradation und der Transfer von kontrollierten, idealen Laborbedingungen zu realistischen industriellen Betriebsbedingungen in einem Reallaboransatz untersucht. Damit die elektrochemischen Systeme den realen Anforderungen und Belastungen Stand halten, liegt ein weiterer Schwerpunkt auf einer optimierten Betriebsstrategie mit transienten Lastprofilen, die beispielsweise eine Netz-Dienlichkeit ermöglichen soll. Darüber hinaus ermöglicht PHOENIX die Kopplung von Technologien um zukünftige Konzepte der Sektorenkopplung zu erforschen und weiterzuentwickeln.

Der offene Innovationsansatz von PHOENIX ermöglicht weitgehende Kooperationen mit führenden industriellen Partnern zum De-Risking prä-kommerzieller Demonstratoren, wie das bi-direktionale Laden im Vehicle-to-Grid Ansatz oder dem transienten Betrieb von Elektrolyseuren der Megawatt-Klasse, um den Technologietransfer zur industriellen Anwendung abzuschließen.

Modelling und Analytik Space - SMART (Simulation, Modeling & Advanced Reliability Testing)

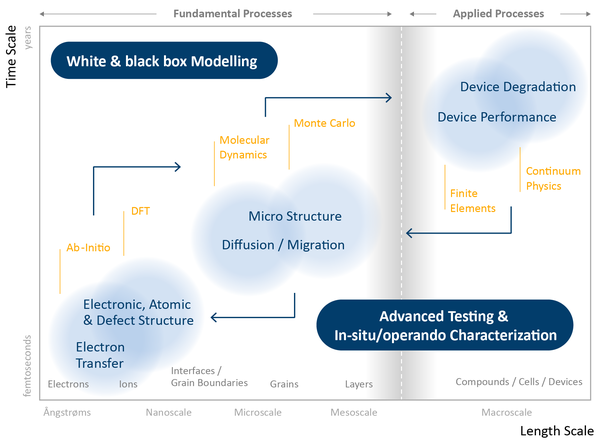

Auf jedem Level von LAB2FAB spielt fortschrittliche in-situ / operando Analytik und Charakterisierung der komplexen elektrochemischen Mechanismen eine entscheidende Rolle. Unser wissensbasierter Forschungsansatz baut auf die Prämisse, dass wir durch das Verständnis der detaillierten Strukturen und einzelnen Prozesse die Systeme und deren Eigenschaften gezielter und effektiver verbessern können. Am IET-1 steht uns eine Vielzahl an modernsten Analyse- und Charakterisierungstechniken zur Verfügung, ebenso wie Experten, die spezielle, neuartige in-situ / operando Methoden entwickeln, um wertvolle, bis dato unzugängliche Erkenntnisse über die elektrochemischen Systeme zu gewinnen.

Neben unserer breitgefächerten Expertise in den unterschiedlichsten experimentellen Techniken spielt auch die theoretische Simulation und computergestützte Modellierung eine wichtige Rolle. Mit Hilfe eines breiten Spektrums an Methoden von ab-initio Rechnungen über physikalische Modelle bis hin zu maschinellem Lernen verfolgen wir einen Multiskalenansatz der theoretischen Beschreibung, um die elektrochemischen Systeme vom einzelnen Ion bis hin zum Stack sowie von Pikosekunden bis zu mehreren Jahren beschreiben zu können. Mit Hilfe dieser Modelle können sogenannte digitale Zwillinge erstellt werden, bei denen es sich um computergestützte Modelle handelt, die ein elektrochemisches System überwachen, dessen Zustand diagnostizieren und dessen Reaktion auf Veränderungen vorhersagen können. Schlussendlich liefern diese Informationen aus Analytik, Charakterisierung und Modellierung wertvolle Erkenntnisse für die Optimierung der Materialien, Komponenten und Zellen in jedem Schritt entlang des LAB2FAB Prozesses und unterstützen damit einen beschleunigten Innovationszyklus.