Silicon Heterojunction Solar Cells

Über

Silizium-Heterostruktur-Solarzellen (engl. silicon heterojunction, SHJ) stellen eine neue Generation von Solarzellen auf Basis von kristallinem Silizium dar, mit denen sehr hohe Wirkungsgrade erzielt werden können. Das IMD-3 befasst sich mit der Material- und Prozessentwicklung der verschiedenen funktionalen Dünnschichten in der Solarzelle, sowohl für SHJ-Einzelzellen als auch in Kombination mit Perowskiten in Perowskit-SHJ-Tandemsolarzellen. Die Entwicklung und die vorhandene Infrastruktur reichen von der nasschemischen Vorbehandlung kristalliner Siliziumsubstrate über die Abscheidung verschiedener funktioneller Dünnschichten, beispielsweise mittels plasmaunterstützter chemischer Gasphasenabscheidung oder Kathodenzerstäubung, bis hin zu verschiedenen Verfahren zur Nachbehandlung der Schichten. Die Prozessentwicklung wird von einer Vielzahl optischer, elektrischer und mikrostruktureller Charakterisierungsmethoden begleitet, um kleinste Veränderungen im Materialverhalten aufzuklären und mit der Solarzellenleistung zu korrelieren.

Forschungsthemen

Die Forschungsthemen umfassen die komplette Prozessentwicklung von SHJ-Solarzellen im industriellen Maßstab. Der Schwerpunkt liegt auf der Maximierung des Wirkungsgrades der Solarzelle unter Berücksichtigung der Reduzierung kritischer, teurer oder seltener Materialien. Nasschemische Prozesse werden optimiert und angepasst, verschiedene Dotierstoffe und Legierungen für die funktionellen Dünnschichten werden untersucht und neuartige Kontakte und Dünnschichtstapel erforscht. Ziel ist es, Korrelationen zwischen den mikrostrukturellen Eigenschaften der einzelnen Dünnschichten und der Leistung der Solarzelle als Ganzes herzustellen.

Einführung

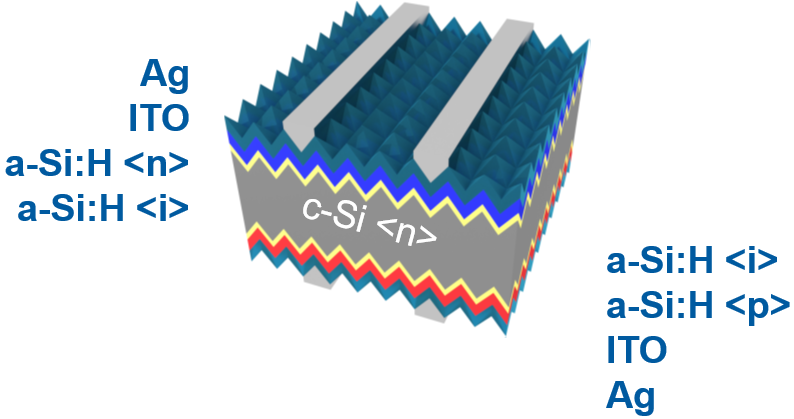

Die Silizium-Heterojunction-Solarzelle (SHJ) stellt eine neue Generation von Silizium-Wafer-Solarzellen dar, mit der hohe Wirkungsgrade erzielt werden können. Ein Querschnittsaufbau einer SHJ-Solarzelle ist in Abb. 1 dargestellt. Das IMD-3 befasst sich mit der Material-, Prozess-, Zell-, Modul- und Systementwicklung für die SHJ-Solarzelle und deren Anwendungen, was die gesamte Wertschöpfungskette der SHJ-Technologie abdeckt. Die Zelltechnologie reicht von der nasschemischen Vorbehandlung der kristallinen Siliziumwafer über die Abscheidung funktionaler Dünnschichten mit verschiedenen Abscheideverfahren bis hin zur thermischen Endbehandlung nach der Abscheidung.

Der Schwerpunkt der Prozessentwicklung liegt auf der Entwicklung kosteneffizienter Prozesse für die Produktion von industriellen SHJ-Solarzellen auf Großanlagen. Die Materialentwicklung konzentriert sich auf die Herstellung und Charakterisierung von Siliziumlegierungen und deren Einsatz in SHJ-Solarzellen. Die Modulentwicklung ist spezialisiert auf leichte und flexible SHJ-Module für spezielle Anwendungen wie die fahrzeugintegrierte Photovoltaik. Die Systemforschung befasst sich mit Lebenszyklusanalysen und Kostenanalysen für SHJ-basierte PV-Systeme, wie z.B. die Integration von SHJ-Modulen im Straßenverkehr.

Weitere Arbeitsgebiete sind die Entwicklung von Perowskit-Silizium-Tandem-Solarzellen, SHJ-Solarzellen in der rückseitig kontaktierten Konfiguration (Interdigitated Back-Contacted: IBC), die optische-elektrische 3D-Simulation von SHJ-Solarzellen sowie die Herstellung und Charakterisierung von passivierten SiO2/Poly-Si-Kontakten.

Solarzellenentwicklung

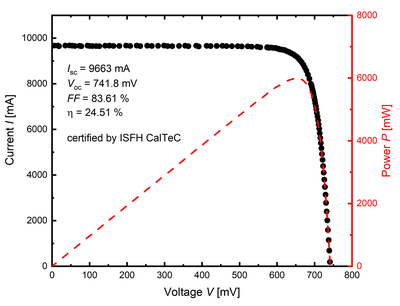

Wir betreiben eine Baseline, die die gesamte Prozesstechnologie für die industrielle Produktion von hocheffizienten SHJ-Solarzellen auf M2-Wafergröße abdeckt: von der nasschemischen Vorbehandlung bis zur Dünnschichtabscheidung und Metallisierung. Darüber hinaus stehen verschiedene Messeinrichtungen zur Charakterisierung der fertigen Solarzellen und der jeweiligen Schichten zur Verfügung. Wir haben einen Spitzenwirkungsgrad von 24,51% auf M2-Wafern (156,75 mm x 156,75 mm) erreicht, der vom ISFH CalTeC unabhängig zertifiziert wurde (siehe Abb. 2).

Es werden auch fortgeschrittene Forschungsarbeiten auf der Grundlage von SHJ-Solarzellen durchgeführt, um den Wirkungsgrad weiter zu erhöhen, und zwar sowohl im Hinblick auf wissenschaftliche als auch auf industrielle Anwendungen. Die Themen sind:

- Hochtransparentes und leitfähiges hydriertes nanokristallines Siliziumoxid (nc-SiOx:H) als Fensterschicht in SHJ-Solarzellen mit geringer parasitärer Absorption

- Entwicklung hochwertiger TCOs für SHJ-Solarzellen als Alternative zu Indium-Zinn-Oxid (ITO), mit hoher Ladungsträgerbeweglichkeit und relativ geringer Ladungsträgerdichte, wie z.B. ITiO und IWO, oder gesputterte indiumfreie AZO- und PECVD-prozessierte dotierte ZnO-Schichten, mit geringeren Kosten

- "Light Soaking"-Mechanismus für SHJ Solarzellen und -module

- Langzeitstabilität auf Basis der TCO-Optimierung für SHJ-Solarzellen und -Module

- Katalytische Dotierung von Silizium-Dünnschichten für die Anwendung in SHJ-Solarzellen

- SHJ-Solarzellen für den Einsatz als Bottom-Zellen in hocheffizienten Mehrfachsolarzellen, z. B. Perowskit/SHJ-Tandemsolarzellen

Solarzellen mit Siliziumkarbid-basierten, transparenten passivierten Kontakten

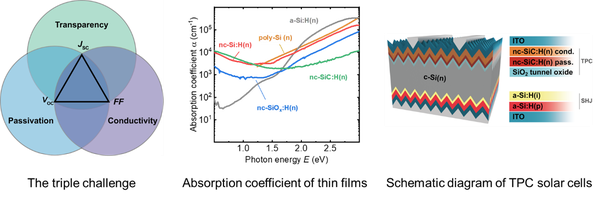

Die klassischen dreifachen Anforderungen an die Frontkontakte von kristallinen Silizium-Solarzellen (c-Si) - hohe Leitfähigkeit, hervorragende Oberflächenpassivierung und hohe optische Transparenz - stehen oft im Widerspruch zueinander und erfordern Kompromisse. Beispielsweise ermöglicht die Trennung der Metallkontakte vom c-Si-Absorber mit verschiedenen Arten von passivierenden Frontkontakten eine hervorragende Oberflächenpassivierung und entsprechend hohe Leerlaufspannungen (Voc), aber die Solarzellen leiden oft unter einer erheblichen parasitären Lichtabsorption in den amorphen oder polykristallinen Siliziumkontaktschichten, was zu einer erheblichen Verringerung der Kurzschlussstromdichte (Jsc) führt.

Ein hochtransparenter passivierender Kontakt (TPC) bietet die Möglichkeit, diese Herausforderung zu lösen. Er besteht aus einem nasschemisch aufgewachsenen dünnen Siliziumoxid, gefolgt von einem zweischichtigen Stapel aus hydriertem nanokristallinem Siliziumkarbid (nc-SiC:H(n)), das durch chemische Heißdrahtabscheidung (HWCVD) abgeschieden wurde, und einem gesputterten Indiumzinnoxid (c-Si(n)/SiO2/nc-SiC:H(n)/ITO), das hohe optische Transparenz und geringe Oberflächenrekombination mit einem wesentlich geringeren Bedarf an Kompromissen verbindet. Außerdem sind bei diesem Kontakt keine zusätzlichen Hydrierungs- oder Hochtemperatur-Temperierungsschritte nach der Abscheidung erforderlich. Die effiziente Solarzelle liefert einen hohen Jsc-Wert von > 40 mA/cm2 und einen Voc-Wert von > 725 mV. Während die hohe Bandlücke von nc-SiC:H(n) für eine hohe optische Transparenz sorgt, ist die Doppelschichtstruktur die Schlüsselinnovation, die zu einer Kombination aus guter Passivierung und hoher Leitfähigkeit führt, wie der hohe Füllfaktor (FF > 80 %) beweist, der zu einem zertifizierten Wirkungsgrad von 24 % führt.

Weitere Aufgaben sind die Aufskalierung der derzeitigen 20 mm x 20 mm Größe auf M2-Größe, die Entwicklung von TPC-basierten TCO-freien Solarzellen und die Entwicklung von hochtemperaturstabilen TPC-Solarzellen für die industrielle Anwendung.

Teammitglieder

Forschungseinrichtungen / Anlagen

Basislinie für Silicon Heterojunction Solarzellen

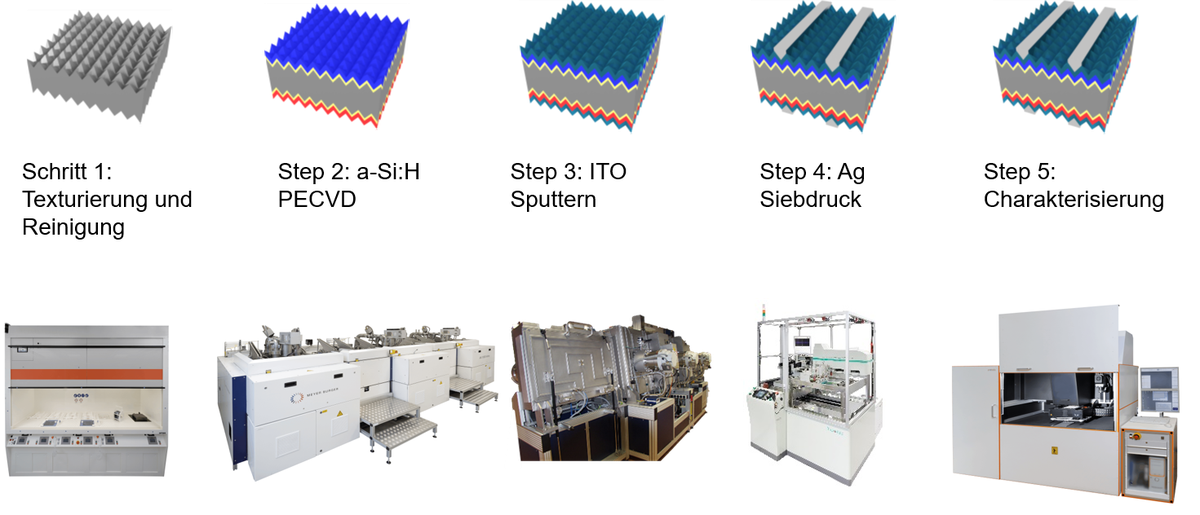

Silizium-Heterojunction-Solarzellen, kurz SHJ-Solarzellen, sind Solarzellen, die neben kristallinen Siliziumschichten auch sehr dünne amorphe Siliziumschichten enthalten (Abb. 1). Diese amorphen Schichten sorgen für eine hervorragende Passivierung der Oberflächen und ermöglichen so hohe Wirkungsgrade. Darüber hinaus haben diese Solarzellen einen vorteilhaften Temperaturkoeffizienten von rel. > -0,3 %/K und zeigen damit ein deutlich besseres Temperaturverhalten als herkömmliche kristalline Siliziumsolarzellen. SHJ-Solarzellen überzeugen aber nicht nur durch ihre Leistung, sondern auch durch den geringen Herstellungsaufwand. Für die Herstellung von SHJ-Solarzellen sind nur vier Prozessschritte erforderlich (Abb. 2.). Damit ist die Produktion deutlich schlanker als z.B. bei den derzeit vorherrschenden PERC-Solarzellen.

Das IMD-3 betreibt eine Baseline, die die gesamte Prozesstechnik für die industrielle Produktion von hocheffizienten SHJ-Solarzellen auf M2-Wafergröße abdeckt: von der nasschemischen Vorbehandlung über die Dünnschichtabscheidung bis zur Metallisierung. Darüber hinaus stehen verschiedene Messeinrichtungen zur Charakterisierung der fertigen Solarzellen und der jeweiligen Schichten zur Verfügung.

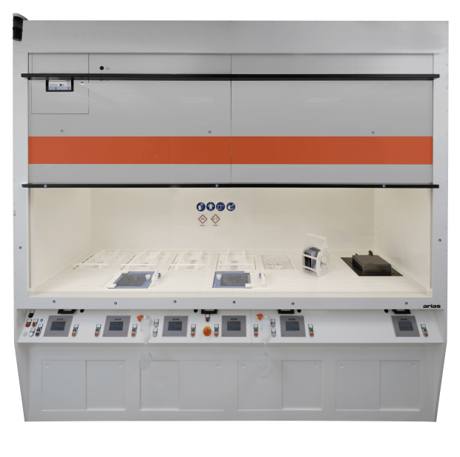

Im ersten Prozessschritt wird auf einer Nassbank von Arias gearbeitet (Abb. 3). Die Nassbank verfügt über fünf Prozessbecken und zwei Spülbecken, in denen verschiedene Arbeitsschritte wie Sägeschadenentfernung, Texturierung, Ozonreinigung, Oxidation, Entfernung des Oxids und Spülung mittels Quick Dump Rinse durchgeführt werden können. Die Becken können jeweils einen Halter mit 25 M2-Wafern aufnehmen. Da die Arbeit bzw. der Transport zwischen den Prozessschritten partikelkritisch ist, findet er in einem Ionstatex-Reinraum der Klasse 5 oder besser statt (Abb. 4).

Anschließend werden die verschiedenen Siliziumschichten auf die Wafer aufgebracht. Intrinsische und dotierte amorphe und nanokristalline Siliziumschichten sowie Siliziumoxidschichten werden mittels plasmaunterstützter chemischer Gasphasenabscheidung (PECVD) mit der AK1000 von Meyer Burger (an unserem Institut MARIA genannt) abgeschieden (Abb. 5). Die Anlage verfügt über drei Prozesskammern und zwei Ladekammern, die jeweils 9 Wafer der Größe M2 beschichten können. Die Prozesse werden in-situ durch optische Emissionsspektroskopie (OES) kontrolliert. Ein Durchsatz von 60 M2-Zellen pro Tag ist möglich. Es können aber auch andere Wafergrößen beschichtet werden.

Im dritten Prozessschritt werden transparente leitfähige Oxidschichten (TCO) abgeschieden. Im Referenzprozess werden mit der VISS 600 von Von Ardenne Anlagentechnik Schichten aus Indium-Zinn-Oxid (ITO) auf die Solarzellen abgeschieden (Abb. 6). Aber auch Silberschichten oder andere TCOs wie aluminiumdotiertes Zinkoxid (ZnO:Al) und Indium-Wolfram-Oxid (IWO) können mit der Anlage, die wir LISSy nennen, abgeschieden werden.

Im letzten Prozessschritt werden die Metallkontakte im Siebdruckverfahren auf die Solarzellen aufgebracht. Hierfür stehen der Micro-tec Siebdrucker MT-650TVC und verschiedene Siebe mit unterschiedlicher Anzahl und Breite der Finger zur Verfügung (Abb. 7). Auf die bereits gedruckten Finger können nachträglich Busbars gedruckt werden (Dual Print). Auch Mehrfachdrucke zur Reduzierung des Fingerwiderstandes sind dank präziser Positionierung möglich. Da die amorphen Siliziumschichten nicht bei hohen Temperaturen verarbeitet werden dürfen, wird als Silberpaste eine spezielle Paste für SHJ-Solarzellen verwendet, die bereits bei 200 °C im Ofen aushärtet.

Für die anschließende Charakterisierung der SHJ-Solarzellen steht der LOANA-Messplatz von pv-tools mit der Lichtquelle Sinus-220 von Wavelabs zur Verfügung (Abb. 8). Hier sind z.B. Strom-Spannungs-Messungen (IV) und Messungen der externen Quanteneffizienz (EQE) möglich. Für eine noch umfassendere Analytik steht eine Reihe weiterer Messverfahren zur Verfügung, z.B. Elektro-, Photolumineszenz, QSSPC oder Ellipsometrie.

Publikationen

Aktuelle Publikationen

- A. Eberst, B. Xu, K. Bittkau, A. Lambertz, U. Rau, and K. Ding, "Performance improvements through gradient layers in transparent passivating contact solar cells", Cell Reports / Physical Science 6, 102658 (2025).

- B. Xu, A. Eberst, P. Fall, M. A. Yaqin, V. Lauterbach, K. Bittkau, A. Lambertz, U. Rau, and K. Ding, "Restoring sputter damage by light soaking in silicon carbide-based transparent passivating contact solar cells", Cell Reports / Physical Science 6, 102552 (2025).

- S. Alkhereibi, M. A. Yaqin, A. Eberst, B. Xu, J. Jo, H. Alsamamra, A. Lambertz, U. Rau, K. Ding, and J. Mayer, "Resolving the microstructure of aluminum-doped zinc oxide thin films grown on different silicon heterojunction solar cell structures by advanced transmission electron microscopy", Thin Solid Films 825, 140744 (2025).

Wichtige Publikationen

- W. Duan, A. Lambertz, K. Bittkau, D. Qiu, K. Qiu, U. Rau, and K. Ding, "A route towards high-efficiency silicon heterojunction solar cells", Prog. Photovolt. Res. Appl. 30, 384–392 (2022).

- S. Li, M. Pomaska, A. Lambertz, W. Duan, K. Bittkau, D. Qiu, Z. Yao, M. Luysberg, P. Steuter, M. Köhler, K. Qiu, R. Hong, H. Shen, F. Finger, T. Kirchartz, U. Rau, and K. Ding, "Transparent-conductive-oxide-free front contacts for high-efficiency silicon heterojunction solar cells", Joule 5, 1-13 (2021).

- M. Köhler, M. Pomaska, P. Procel, R. Santbergen, A. Zamchiy, B. Macco, A. Lambertz, W. Duan, P. Cao, B. Klingebiel, S. Li, A. Eberst, M. Luysberg, K .Qiu, O. Isabella, F. Finger, T. Kirchartz, U. Rau, and K. Ding, "A silicon carbide-based highly transparent passivating contact for crystalline silicon solar cells approaching efficiencies of 24%", Nature Energy 6, 529–537 (2021).