Soziale Kognition

Über

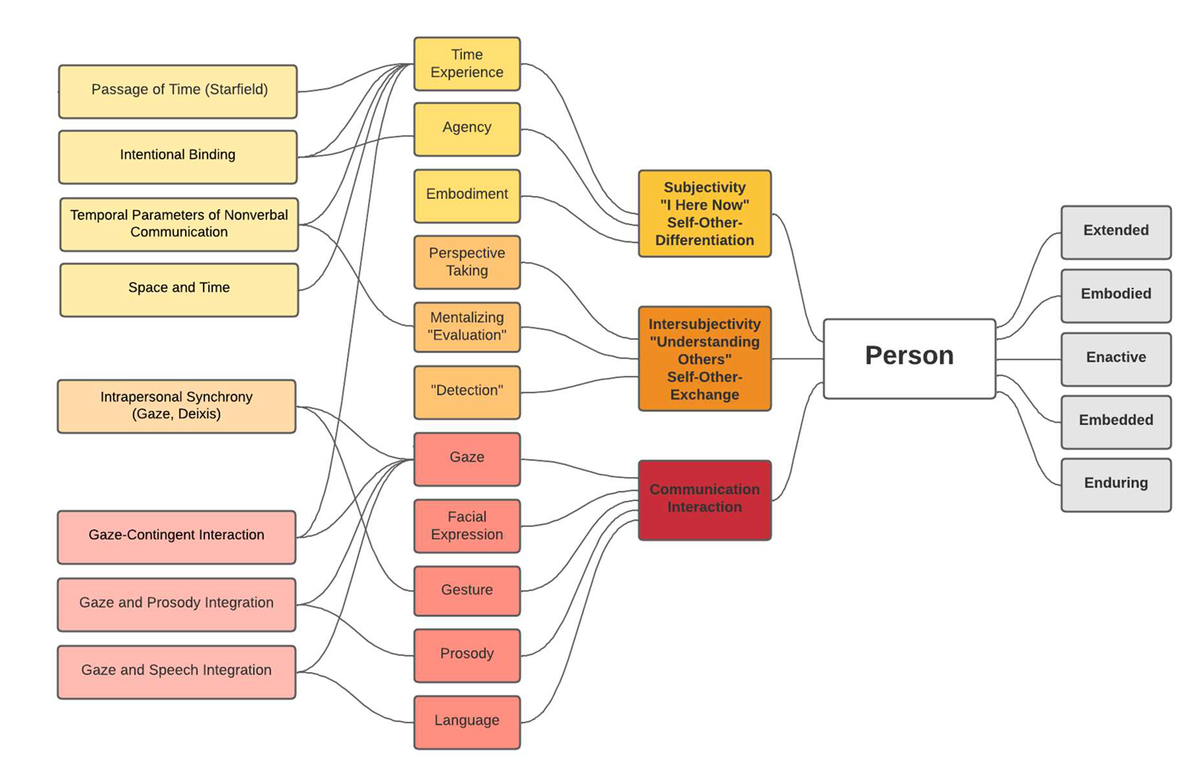

Unsere Arbeitsgruppe erforscht die kognitiven und neuralen Grundlagen sozialer Kognition – also jene mentalen Prozesse, die soziale Interaktion und Kommunikation ermöglichen. Im Fokus steht der „Selbst-Fremd-Austausch“: die Fähigkeit, zwischen eigener und fremder Perspektive zu unterscheiden. Dafür ist eine stabile Selbstbeziehung ebenso notwendig wie die Fähigkeit zur Abgrenzung von anderen – im Sinne einer funktionierenden Selbst-Fremd-Differenzierung. Dabei berücksichtigen wir auch die konstitutiven Aspekte von Subjektivität wie Raum- und Zeiterleben.

Forschungsthemen

Unsere Forschung umfasst sowohl klassische Ansätze wie Theory of Mind, Mentalizing und Perspektivübernahme als auch die Analyse nonverbaler Signale wie Blickverhalten, Gestik und Mimik. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf kognitiven Mechanismen der Selbst-Fremd-Differenzierung, etwa beim räumlichen Perspektivwechsel oder beim Erleben von Agency, Raum und Zeit. Wir interessieren uns nicht nur für allgemeine Prozesse sozialer Kognition, sondern auch für deren interindividuelle und kontextuelle Unterschiede. So untersuchen wir unter anderem soziale Kognition bei Menschen mit hochfunktionalem Autismus, bei denen soziale Fähigkeiten eingeschränkt sein können. Ebenso analysieren wir den Einfluss sozio-kultureller Kontexte auf soziale Wahrnehmung und Interaktion.

Zeitforschung in Verbindung zur Subjektivität

Ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit ist das subjektive Zeiterleben als Ausdruck von Subjektivität. In Anlehnung an Eugène Minkowski verstehen wir Subjektivität als leiblich verankertes Erleben von Raum und Zeit – das „moi – ici – maintenant“.

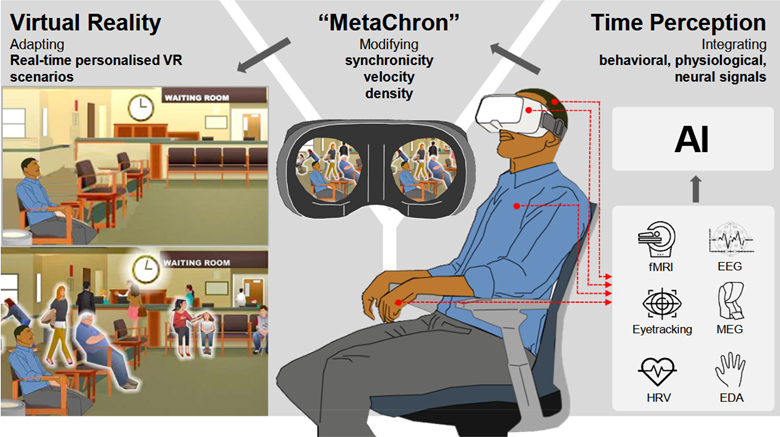

Aktuell untersuchen wir, wie Menschen den Zeitverlauf erleben (Passage-of-Time-Judgements, PoTJ), insbesondere unter dem Einfluss von Virtual-Reality-Stimuli. Dabei kommen EEG-Messungen und maschinelles Lernen zum Einsatz, um die zugrundeliegenden neuralen Mechanismen zu identifizieren und zu modellieren. Ein aktuelles Dissertationsprojekt erweitert diesen Ansatz durch funktionelle Bildgebung (fMRT), und die räumliche Dimension, um zu klären, wie Raum- und Zeiterfahrungen im Gehirn verarbeitet werden – gemeinsam oder getrennt – mit dem Ziel, ein tieferes Verständnis subjektiver Erfahrung zu gewinnen.