Baustart für LLEC-Niedertemperaturnetz: mit Superrechner-Abwärme intelligent heizen

29. Oktober 2020. Der Jülicher Supercomputer JUWELS ist seit dem vergangenen Jahr in Betrieb und löst seitdem rechenintensive Problemstellungen. Die dabei entstehende Abwärme soll künftig acht umliegende Gebäude auf dem Campus effizient und netzdienlich beheizen. Möglich macht das ein neues Niedertemperaturnetz, das derzeit im Reallabor-Projekt „Living Lab Energy Campus“ (LLEC) entsteht. Das Ziel: Die Sektoren Strom und Wärme sollen mithilfe einer neuartigen Regelungsplattform in Energieerzeugungssysteme mit stark schwankender Stromproduktion einbezogen werden. Dadurch sollen Energie und Treibhausgase eingespart werden. Der Bau hat nun begonnen.

„Über unser System leiten wir künftig das erwärmte Kühlwasser von JUWELS in zunächst acht Gebäude nahe der Rechnerhalle und beheizen dort die Räume“, erläutert Dr. Stefan Kasselmann, Projektmanager des LLEC, das Prinzip. „Dazu nutzen wir sowohl Teile des bisherigen Nahwärmenetzes als auch neue Rohrleitungssysteme. Die korrekte Auslegung des Netzes wurde dabei durch umfassende Simulationen überprüft. Die eigentliche Innovation ist aber die Einbindung eines solchen Wärmenetzes in die am IEK-10 entwickelte, cloudbasierte Regelungsplattform, die die Nutzung von Wärme und Strom im Gesamtenergiesystem des LLEC-Projektes optimiert.“

Aus warm wird heiß

Noch werden die Gebäude per Fernwärme aus dem Braunkohlekraftwerk Weisweiler mit etwa 110 °C heißem Wasser versorgt. „Das Wasser, das durch den Superrechner erwärmt wird, kommt allerdings nur auf rund 35 °C – und ist damit für eine Wärmeversorgung der umliegenden Gebäude ohne Zusatzmaßnahmen noch zu kalt“, sagt Dr. André Xhonneux (IEK-10), LLEC-Teammanager für den Bereich Simulation und Software.

Erst Wärmepumpen, die – vereinfacht gesagt – genau umgekehrt wie ein Kühlschrank funktionieren, bringen die Temperatur mithilfe von Wärmeübertragern auf die benötigten 70°C. Diese Geräte werden ab dem Frühjahr 2021 in den Gebäuden installiert. „Neuartig ist die Einbindung der Wärmepumpen in das übergeordnete Regelungssystem des LLEC-Projektes. Deren Betrieb wird durch spezielle Algorithmen für Tage im Voraus geplant, etwa in Abhängigkeit der erwarteten Nutzung der Gebäude, der Wettervorhersage und der Ertragsprognose an Photovoltaik-Strom und anfallender Abwärme“, erläutert Xhonneux.

Bis Ende 2021 soll das gesamte System stehen und laufen. „Dann werden wir nicht nur klimaschonender heizen, sondern vor allem wichtige Erkenntnisse zum optimalen Betrieb solcher Nahwärmenetze erhalten. Die entwickelten Lösungen sollen dann zeitnah außerhalb des Forschungszentrums auf Quartiere in Städten übertragen werden.“

Bauarbeiten haben begonnen

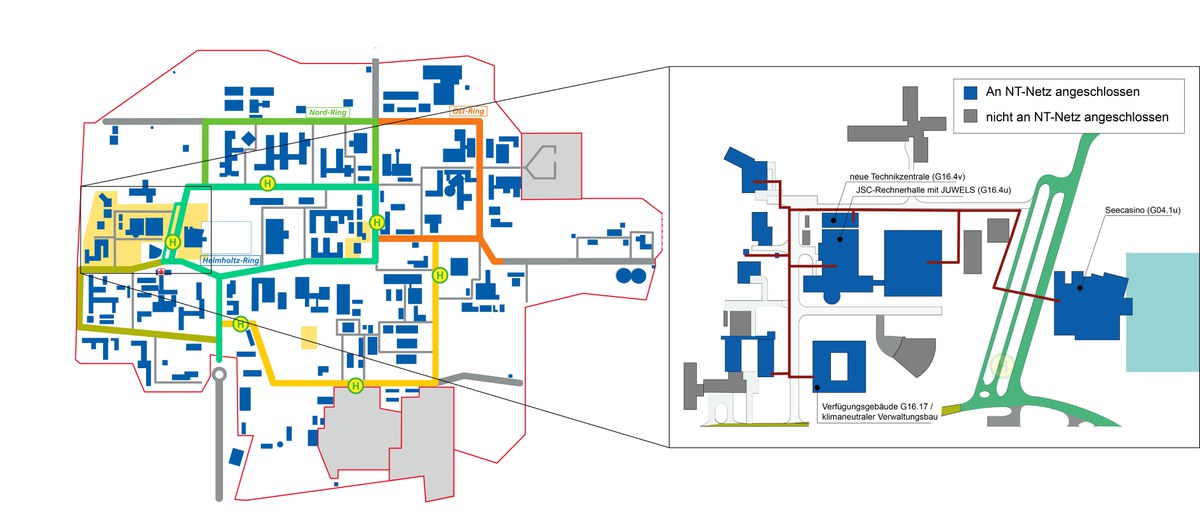

Der Bau des neuen, zusätzlichen Rohrsystems hat nun begonnen. Rund 920 Meter Rohr aus kunststoffummanteltem Stahl werden dafür in den nächsten Monaten verlegt. Angeschlossen wird am Ende neben sieben Bestandsgebäuden ein achtes, neues Verfügungsgebäude, das noch gebaut wird.

„Die vielleicht größte Herausforderung unseres Niedertemperaturnetzes ist es, dieses in bereits bestehenden und genutzten Gebäuden aufzubauen, ohne die Kolleginnen und Kollegen in und um die Gebäude herum nennenswert einzuschränken“, sagt Philipp Ueberberg (B-TP2), Teamleiter im Fachbereich Tiefbau. So werden etwa in den Büros selber keinerlei bauliche Änderungen nötig sein. „Wir nutzen weiter die Heizkörpersysteme, die bereits vor Ort sind“, so Ueberberg. „Auch Straßensperrungen wollen wir nach Möglichkeit komplett vermeiden und so wenige Parkplätze wie nötig so kurz wie möglich sperren.“

Intelligent heizen

„Wichtigstes Ziel des Niedertemperaturnetzes ist es, eine effiziente und gleichzeitig netzdienliche Beheizung von Gebäuden zu demonstrieren, indem das Netz als aktive Regelungskomponente in einem energetischen Gesamtsystem verwendet wird“, sagt Dominik Hering, Doktorand im Bereich Maschinenbau am IEK-10. „Netzdienlich bedeutet hier, Erzeugung und Bedarf an Wärme und Strom möglichst optimal in Einklang zu bringen.“ Dadurch könne eine Menge Energie und CO₂ eingespart werden. „Läuft der Superrechner lange ohne Unterbrechung, können das bis zu 320 Tonnen CO2 pro Jahr im Vergleich zur üblichen Fernwärmeversorgung sein“, ergänzt Hering.

Baustein für die Energiewende

In Deutschland macht die Gebäudebeheizung etwa 28 Prozent des jährlichen Endenergiebedarfs aus, erläutert Xhonneux. „Der Anteil an fossilen Brennstoffen am Energiebedarf von Haushalten ist mit mehr als 75 Prozent sehr groß. Vorhandene Abwärme auf solch intelligente Weise – etwa über Nahwärmenetze – für die Beheizung von Räumen zu nutzen, kann daher den Einsatz fossiler Brennstoffe stark verringern.“ Mit einer zentralen Wärmequelle kann Wärme effizient erzeugt oder – so wie bei Jülichs Supercomputer – Abwärme nachhaltig genutzt werden.

Weitere Informationen zum Thema Niedertemperaturnetz finden sich in einem aktuellen Beitrag des LLEC-Blogs unter blogs.fz-juelich.de/llec.