Gebäudeautomation: kognitive Gebäude

Mit der Transformation des Energiesystems zugunsten erneuerbarer Energiequellen wird unser Energiesystem deutlich komplexer: Einerseits ist die Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen stark von äußeren Einflüssen (z.B. Wetterbedingungen) abhängig und schwankt dadurch stärker im zeitlichen Verlauf (Volatilität). Andererseits bedingt die Nutzung erneuerbarer Energiequellen meist einen erhöhten Flächenbedarf und es entsteht eine steigende Zahl dezentraler und kleinerer Energieerzeuger. Infolge dieser beiden Effekte wird es immer aufwendiger, Energieerzeugung und -bedarf auszugleichen. Da insgesamt etwa 40 % des Energieverbrauchs auf Gebäude zurückzuführen sind und beispielsweise im Jahr 2017 der Energieverbrauch für Raumwärme 26 % des Endenergieverbrauchs ausmachte, kommt dem Betrieb von Gebäuden eine besondere Rolle zu. Diese Rolle können Gebäude jedoch nur effektiv ausfüllen, wenn der steigenden Komplexität durch Technologien zur Gebäudeautomation begegnet wird. Denn nur mithilfe der Gebäudeautomation kann die cloud-basierte Regelungsplattform im LLEC-Energiesystem mit Daten versorgt werden und Einfluss auf den Betrieb der Gebäude nehmen.

GEBÄUDEAUTOMATION: FORSCHUNGSTHEMEN IM LLEC

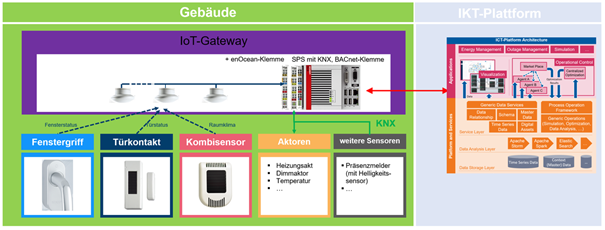

Über die im Rahmen des LLEC genutzte IKT-Regelungsplattform werden Gebäude zu aktiven Bestandteilen des Energiesystems. Dies gelingt u.a. mithilfe modellprädikitver Algorithmen und der direkten Einbindung der Nutzerinnen und Nutzer. Der Betrieb der so entstehenden „kognitiven Gebäude“ wird nicht nur in Bezug auf das jeweilige Gebäude selbst optimiert, sondern auch die angeschlossenen Energienetze werden berücksichtigt. So können etwa volatile Lastprofile oder Bedarfsspitzen vorhergesagt und vorausschauend abgefedert werden. Entsprechende Verbesserungen in der Gebäudesteuerung können sowohl in Neubauten als auch in Bestandsgebäuden den Energiebedarf deutlich senken und gleichzeitig den Nutzerkomfort erhöhen.

Die hardwareseitige Voraussetzung für solche Verbesserungen in der Gebäudesteuerung besteht jedoch in einer umfassenden Messung über verschiedene Sensoren sowie in der Möglichkeit zur direkten Beeinflussung des Betriebs durch notwendige Aktoren. Sowohl die benötigte Sensorik als auch die Aktorik ist bereits auf dem Markt verfügbar. Abgesehen von den unmittelbar mit der Regelungsplattform verbundenen Fragen zum Einsparungspotenzial durch die Optimierung der Steuerung und die Einbindung der Nutzerinnen und Nutzer ist aus wissenschaftlicher Sicht außerdem interessant, wie genau die Sensoren/Aktoren können bzw. sollten. Hier werden verschiedene Aspekte untersucht, z.B.:

- Welche Vor- und Nachteile bieten funkbasierte Lösungen im Vergleich zu kabelgebundenen Lösungen?

- Wie sollten die verschiedenen Sensoren optimal im Raum positioniert werden?

- Welche Kombinationen der verschiedenen Sensoren ist besonders wirtschaftlich?

- Welchen Beitrag kann Gebäudeautomation im Neubau zu einem klimaneutralen Betrieb leisten?

GEBÄUDEAUTOMATION: DEMONSTRATORANLAGEN IM LLEC

Im Rahmen des Living Lab Energy Campus (LLEC) können auch die Potenziale der Gebäudeautomation am Beispiel der eigenen Liegenschaft unter realistischen Bedingungen demonstriert werden. Das FZJ verfügt über Gebäude sehr unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Nutzung. Die im Folgenden dargestellten Sensoren werden daher in Bestandsgebäuden, aber auch in einem Neubauprojekt in Verbindung mit der IKT-Plattform erprobt. Insgesamt werden über 500 Räume in Bestandsgebäuden und über 150 Räume im neuen Gebäude mit über 4.000 meist drahtlosen Geräten ausgestattet.

Wissenschaftliche Sensoren und Heizkörperthermostate

Aufgrund der Vielzahl an Sensoren auf Raumebene, die sogar an diversen Stellen in einem Raum platziert werden müssen, sind kabelgebundene Lösungen häufig nicht wirtschaftlich umsetzbar. Unter Umständen sind die Wiederinstandsetzungskosten von bspw. Wänden höher als die Kosten der Hardware selbst. Zur Messung von Größen, die primär für die Wissenschaft und Nutzenden von Interesse sind, werden daher Funkkomponenten eingesetzt, da sie einfach und sehr flexibel montiert werden können und ein Ausfall den Basisbetrieb nicht stört. Die Sensoren erfassen z.B.:

- Fenster-Status (gekippt, geöffnet, geschlossen)

- Türe-Status (geöffnet, geschlossen)

- Luftqualität (CO2-Konzentration, relative Feuchte, Raumlufttemperatur)

Die Heizkörperthermostate können in den Bestandsgebäuden nachträglich nur aufwändig per Kabel angebunden werden. Denn da sie betriebsrelevant sind, wurde bei der Produktauswahl beachtet, dass diese Komponenten auch bei Wegfall der Funkverbindung stets stabil funktionieren und die gewünschte Temperatur eingestellt werden kann.

Im Projekt wird z.T. mehr gemessen als im Außenfeld üblich. Damit können wir später im Betrieb einen tieferen Einblick bekommen und besser verstehen, wieso Dinge gut oder weniger gut funktionieren als gedacht. Daneben ist es auch eine eigenständige Aufgabe herauszufinden, was tatsächlich gemessen werden muss, damit die innovativen Lösungen real funktionieren. Einige noch nicht im Projekt gemessene Werte können ggf. hinreichend genau geschätzt werden. Dadurch kann bei einer späteren Plattformanwendung, bspw. im kommerziellen Bereich, Hardware eingespart werden.

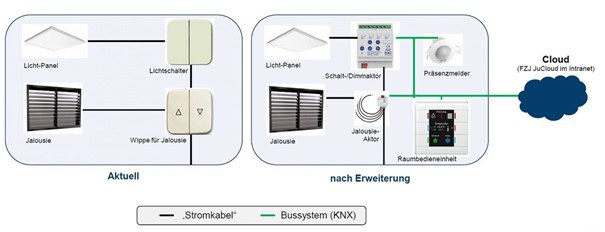

Beleuchtungs- und Jalousiesteuerung

Für die Beleuchtungs- bzw. Jalousiesteuerung wurde eine verkabelte Umsetzungsvariante gewählt (siehe Abb. 6). Primär werden dabei die Schalter für Licht und Jalousien durch „digitale Komponenten“ (Aktoren) ersetzt. Der Stromkreis der Beleuchtung, welcher vorher direkt durch eine Betätigung des Lichtschalters geschossen oder geöffnet wurde, wird nach der Erweiterung durch einen sogennanten „Schaltaktor“ geöffnet bzw. geschlossen. Dieser Schaltaktor erhält die Stellsignale als „digitale Nachricht“ von z.B. Raumbedieneinheit, von einem Präsenzmelder oder aus der Cloud. So wird die wichtige Grundlage geschaffen, die entwickelten (Regelungs-)verfahren zur Anwendung zu bringen.

Nachdem die Grundlage durch das Nachrüsten der Hardware in den Gebäuden geschafft ist, ist dort auch das Nutzereinbindungstool JuControl verfügbar. Über dieses können die Mitarbeiter:innen umfangreiche Daten über Luftqualität, Heizungs-, Fenster- und Beleuchtungsstatus und die Außenbedingungen (z.B. Wetter) in ihren Gebäuden und ihren Büros einsehen. Gleichzeitig können die Räume über diese Platform auch direkt gesteuert werden.