Netzdienliche Abwärmenutzung

Durch die voranschreitende Digitalisierung nimmt die Rechner- und Speicherkapazität weltweit weiterhin stark zu und hat somit mittlerweile einen bedeutenden Anteil am weltweiten Strombedarf. Gleichzeitig produzieren sie häufig große Mengen an Abwärme, die nach der Kühlung der Rechner abgeführt werden muss. Große Rechenzentren stehen und entsteht auch in der Nähe von Ballungsräumen mit entsprechend hohen Wärmebedarfen. Durch die Nutzung der Abwärme von Serveranlagen und Rechenzentren wird das vermeintliche Abfallprodukt „Abwärme“ zu einer nützlichen Ressource im Energiesystem.

Während jedoch die Abwärme häufig auf recht niedrigem Temperaturniveau (z.B. um 30° C vorliegen) und fast durchgehend anfällt, werden für die Beheizung vieler Bestandgebeäude deutlich höhere Temperaturen benötigt und der Wärmebedarf ist stark von Außentemperatur und Tageszeit abhängig. Um dies auszugleichen, werden häufig Wärmepumpen eingesetzt, deren Strombedarf dann ebenfalls stark schwankt. Bei gleichzeitig volatilen Ertragsprofilen erneuerbarer Stromquellen (wie Photovoltaik oder Windenergie) stellt sich für zukünftige Energiesysteme die dringliche Frage nach einer „netzdienliche“ Abwärmenutzung.

Durch den Einsatz von Wärmepumpen beim Niedertemperaturnetz wird der Strom- mit dem Wärmesektor gekoppelt. Je nach Masse und Wärmekapazität der ans Heizsystem angeschlossenen Gebäude kann eine große Menge an Energie gespeichert werden. Durch den zusätzlichen Einsatz von Wärmespeichern kann die speicherbare Menge weiter vergrößert werden. Die Speicherung von Energie in Form von Wärme kann dazu beitragen, den Energiebedarf der volatilen Erzeugung erneuerbarer Energien anzupassen. Die Supercomputer des Forschungszentrums bieten die Möglichkeit, dieses wichtige Thema auch im LLEC abzubilden.

NETZDIENLICHE ABWÄRMENUTZUNG: FORSCHUNGSTHEMEN IM LLEC

Zur Nutzung der genannten Speicherpotentiale ist eine übergeordnete Regelung angeschlossener Wärmepumpen notwendig. Diese sogenannte modelprädiktive Regelung bestimmt den Betrieb von z.B. Wärmepumpen unter Verwendung eines Models von Netz und Gebäuden. Bei der Bestimmung der Fahrweisen werden u.a. zukünftige wetterbedingte Wärmebedarfe und Elektrizitätsangebote, wie beispielsweise Einspeisungen von Photovoltaikanlagen berücksichtigt. Die Entwicklung und Anwendung von mathematischen Optimierungsverfahren für die Auslegung und den Betrieb von Energiesystemen ist eine zentrale Forschungsaufgabe des ICE-1 (Modellierung von Energiesystemen).

Beim zukünftigen Betrieb kommt eine sogenannte Informations- und Kommunikationsplattform (IKT-Plattform) auf Basis von der open-source Plattform FIWARE zum Einsatz (siehe Abb. 3). Diese „Helmholtz“ IKT-Plattform für Quartiersenergiesysteme wird gemeinschaftlich mit dem Institut für Automation und angewandte Informatik des KIT (KIT-IAI) entwickelt. Die IKT-Plattform samt Applikationen wird in der FZJ eigenen Cloud „JuCloud“ ausgeführt. In der Applikationsschicht werden z.B. die vergleichsweise intensive Optimierungsrechnungen für die modelprädiktive Regelung ausgeführt. Der Austausch von z.B. Anlagenmessdaten und Sollwerten zwischen Applikationen und Anlagen findet über die IKT-Plattform und Gateways statt.

Bislang wurden solche Ansätze vornehmlich theoretisch untersucht und die Ersparnisse rechnerisch nachgewiesen. Im Rahmen eines durch das BMWi geförderten Drittmittelprojektes, welches in das Reallabor eingebettet ist, soll der Betrieb eines solchen Niedertemperaturnetzes auf der FZJ-Liegenschaft demonstriert werden. Für uns ist es eine reizvolle Aufgabe, solche innovativen Ansätze in die Realität zu überführen und dort auf Herz und Nieren zu testen.

NETZDIENLICHE ABWÄRMENUTZUNG: DEMONSTRATORANLAGE IM LLEC

Der Jülicher Supercomputer JUWELS wurde 2019 in Betrieb genommen und ermöglicht das Lösen rechenintensiver Problemstellungen. Für den Betrieb wird JUWELS über einen Wasserkreislauf gekühlt, der die entstehende Abwärme an die Umwelt abführt.

Im Zuge des Reallabors werden Energieströme aus dem Campus des Forschungszentrum Jülich erfasst und analysiert, um damit eine ganzheitliche Systemoptimierung durchzuführen. Bei dieser Gesamtbetrachtung ist es naheliegend, die Abwärme vom Jülich Supercomputing Centre (JSC) für die Gebäudeheizung zu nutzen. Im Rahmen des LLEC wird die Abwärme über ein sogenanntes Niedertemperaturnetz zu den umliegenden Gebäuden verteilt.

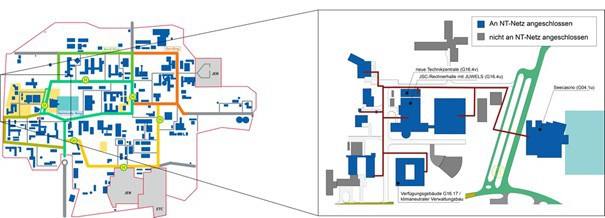

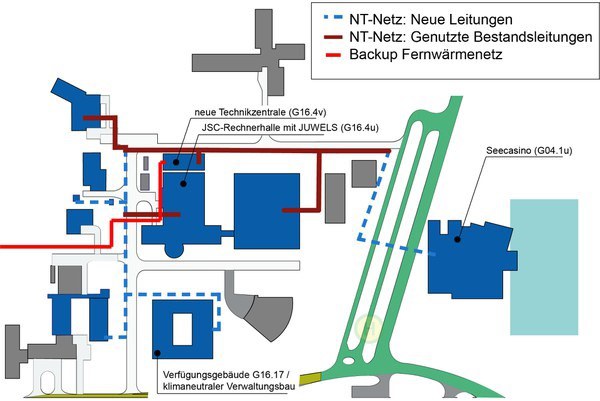

Zu Projektbeginn wurde vom ICE-1, „Technik und Betrieb“ (T) und „Planen und Bauen“ (B) analysiert, welche Bestandsgebäude in Bezug auf die baulichen Anforderungen und ihre Lage sinnvoll mit dem zukünftigen Niedertemperaturnetz verbunden werden können. Dabei zeigten sich das Seecasino des Forschungszentrums sowie diverse Gebäude im sog. 16er Bereich als geeignet. Diese Gebäude zeichnen sich durch eine hohe Diversität an Baujahren und Sanierungsstand aus und sind deshalb besonders geeignet, der Frage nach einer netzdienlichen Abwärmenutzung im Bestand nachzugehen. Darüber hinaus ist auch das neue Verfügungsgebäude G16.17 direkt an das Niedertemperaturnetz angeschlossen.

Von Anfang an wurde das Thema Versorgungssicherheit mitbedacht. Auch wenn der Großrechner auslastungsbedingt oder durch Arbeiten am Rechner nicht genügend Abwärme produziert, können die Gebäude unverändert beheizt werden. In diesem nicht häufig auftretenden Fall wird Wärme aus dem bestehenden Fernwärmenetz in das Niedertemperaturnetz eingespeist. Neben der erwähnten modelprädiktiven, übergeordneten Regelung in der „Private-Cloud“ ist eine herkömmliche handelsübliche Regelung auf Gebäudeebene vorgesehen.

Für die Auslegung der Systeme wurden am ICE-1 bzw. am Partnerinstitut der RWTH-Aachen, dem Institute for Energy Efficient Buildings and Indoor Climate (EBC), Softwaretools und Modellbibliotheken entwickelt und genutzt. Dabei handelt es sich beispielsweise um die open-source Projekte AixLib und uesgraphs (siehe Helmholtz Energy Computing Initiative). Mittels Netzsimulationen wurde untersucht, ob ein Teil des bisherigen Fernwärmenetzes im Bereich der 16er Gebäude zum Niedertemperaturnetz umgewidmet werden kann und somit als Teil des neuen Netzes genutzt werden kann. Ein Kubikmeter Wasser im Niedertemperaturnetz transportiert deutlich weniger Energie als im Fernwärmenetz wodurch deutlich höhere Volumenströme durch das Netz transportiert werden müssen. Beim Niedertemperaturnetz muss in etwa die gleiche Wärmemenge wie beim Fernwärmenetz transportiert werden. Daher hat nicht jeder Rohrabschnitt des Bestandnetzes genügend Kapazitätsreserven um im Niedertemperaturnetz genutzt zu werden. Mithilfe der Netzsimulation wurden die Abschnitte ermittelt, die durch Rohre mit einem größeren Durchmesser ausgetauscht werden müssen. Basierend auf diesen Ergebnissen wurde das Niedertemperaturnetz geplant und gebaut. Die Netzplanung lässt sogar eine spätere Erweiterung des Niedertemperaturnetzes in einen weiteren Gebäudebereich problemlos zu.

Die Gebäudenutzer spüren nach der Umstellung nicht, dass ihre Gebäude mit JUWELS-Abwärme statt Fernwärme versorgt werden. Die Technik ist im Hausanschlussraum bzw. Erdreich verborgen. Zukünftig können jedoch historische und Echzeit-betriebsdaten von allen Mitarbeitenden des Forschungszentrums mittels des am ICE-1 entwickelten Energy Dashboards im Intranet eingesehen werden. Unter anderem Fragen wie, „wieviel CO2 wird aktuell durch die Nutzung der Abwärme eingespart“, „wie groß ist der Anteil der Abwärme aktuell“ usw., werden dort transparent beantwortet.