Hoch dotiertes Cer- und Zirkoniumdioxid bei Raumtemperatur – Fortschritt für künftige Energiespeicher und Chemotronik

Cer- und Zirkoniumdioxid mit hoher Akzeptordotierung können auch bei niedrigen Temperaturen effizient Ladung transportieren, eine Schlüsselentdeckung für künftige Miniatur-Energiespeicher.

01. Oktober 2025 – Forscher:innen des Helmholtz-Instituts Münster (HI MS) des Forschungszentrums Jülich haben in einem gemeinsamen Projekt mit Partner:innen der RWTH Aachen und des Weizmann Institute of Science erstmals detaillierte Einblicke in den Ladungstransport hochakzeptordotierter Cer- und Zirkoniumdioxid-Materialien bei Raumtemperatur gewonnen.

Diese Materialien, bislang vor allem für Anwendungen bei Temperaturen oberhalb von 500 °C bekannt, zeigen auch bei Raumtemperatur noch ionische Leitfähigkeit in einer nicht zu vernachlässigenden Größenordnung und eröffnen damit neue Perspektiven für den Einsatz in Festkörper-Chemotronik und On-Chip-Mikrobatterien.

Präzise Charakterisierung der Strukturen

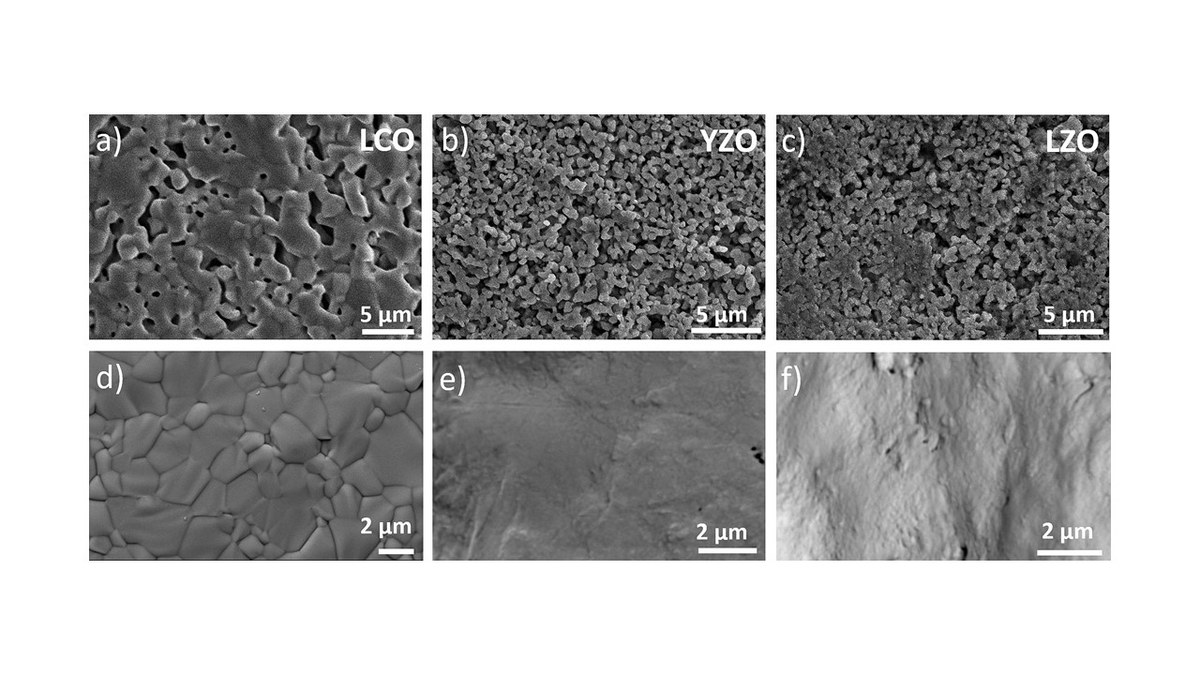

Im Zentrum der Studie standen die Verbindungen Lanthan(III)-Cer(IV)-Oxid (La₂Ce₂O₇), Yttrium(III)-Zirkonium(IV)-Oxid (Y₂Zr₂O₇) und Lanthan(III)-Zirkonium(IV)-Oxid (La₂Zr₂O₇), deren Strukturen in der Literatur bislang teils widersprüchlich beschrieben wurden. Mit einer Kombination aus Röntgendiffraktometrie (XRD), Raman-Spektroskopie und X-Ray Pair Distribution Function (PDF) gelang es, die Strukturen präzise zu charakterisieren. Besonders Lanthan(III)-Cer(IV)-Oxid erwies sich als spannender Sonderfall: eine defekte Fluoritstruktur mit lokalen Pyrochlor-Clustern.

Da die elektrische Leitfähigkeit dieser Keramiken bei Raumtemperatur extrem gering ist, war eine Untersuchung mit klassischen Methoden wie der elektrochemischen Impedanzspektroskopie nur eingeschränkt möglich. Das Team setzte deshalb auf Rasterkelvinsonden-Mikroskopie (engl. Kelvin Probe Force Microscopy, KPFM) kombiniert mit lokalen Polarisations-Relaxationsmessungen.

Dieses Verfahren ermöglichte erstmals die Bestimmung von Diffusionskoeffizienten sowohl in trockener als auch in feuchter Atmosphäre und zeigte, dass Luftfeuchtigkeit einen entscheidenden Einfluss auf den Ladungstransport hat.

Neuartige Mini-Energiespeicher

Die Ergebnisse weisen den Weg zu neuartigen, miniaturisierten Energiespeicher- und Sensorlösungen mit Protonen als Ladungsträgern, die direkt in Silizium-Mikrofertigung integriert werden können. Durch ihre Kompatibilität mit Sputtertechniken bieten die untersuchten Materialien attraktive Perspektiven für die Weiterentwicklung von energieeffizienten, festkörperbasierten Bauelementen.

Internationale Kooperation

Das Projekt entstand im Rahmen der DFG-Förderung „Protonenleitfähigkeit bei Raumtemperatur in hydratisierten Pyrochlor-Materialien“ (Förderkennzeichen 523164409) in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Roger De Souza (RWTH Aachen) und Prof. Dr. Igor Lubomirsky (Weizmann Institute of Science, Israel). Beteiligt waren zudem Forschende der Universität Münster (Institut für Anorganische und Analytische Chemie sowie MEET Batterieforschungszentrum).

Die detaillierten Ergebnisse ihrer Studie haben die Forscher:innen als Open-Access-Artikel im Fachmagazin „Solid State Ionics“ veröffentlicht.

Beteiligte Forscher:innen:

- Patrick Mowe, Helmholtz-Institut Münster (HI MS) des Forschungszentrums Jülich

- Felix Pfeiffer, Helmholtz-Institut Münster

- Oliver Maus, Institut für Anorganische und Analytische Chemie der Universität Münster

- Prof. Dr. Wolfgang Zeier, Helmholtz-Institut Münster und Universität Münster

- Prof. Dr. Martin Winter, Helmholtz-Institut Münster und MEET Batterieforschungszentrum der Universität Münster

- Dr. Kerstin Neuhaus, Helmholtz-Institut Münster