Aufzug mit Millimeterpräzision – Wie man ein 20 Meter langes Rohr anhebt

Text: Heinz Maier-Leibnitz Zentrum, 18.03.2019, ergänzt

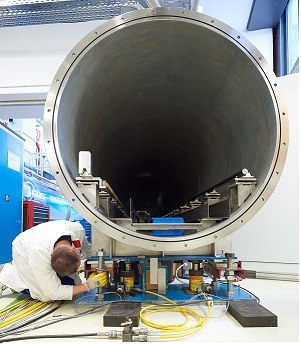

Es herrscht Aufruhr in der Neutronenleiterhalle des Heinz Maier-Leibnitz Zentrums in Garching, an dem das Jülich Centre for Neutron Science (JCNS) die meisten seiner Instrumente für die Forschung mit Neutronen betreibt. Eines davon, das Kleinwinkeldiffraktometer KWS-2, das stolze 5 Tonnen auf die Waage bringt, soll angehoben werden. Es ist eine Herkulesaufgabe, diesen Koloss aus Edelstahl zu bewegen, nicht nur wegen des enormen Gewichtes, sondern vielmehr wegen der nötigen Koordination. Gegen 10 Uhr in der Früh hat es bereits die Hälfte seines Weges zurückgelegt. „Alles läuft nach Plan und wir werden wahrscheinlich schon heute damit fertig“, sagt Simon Staringer. Er ist Ingenieur am JCNS und ist zusammen mit seinem Kollegen Kendal Bingöl und mit Jos Daemen, Ingenieur am Zentralinstitut für Engineering, Elektronik und Analytik Engineering und Technologie (ZEA-1) im Forschungszentrum Jülich, für das Anheben des Rohres verantwortlich.

Fünfundzwanzig mal höhere Messleistung

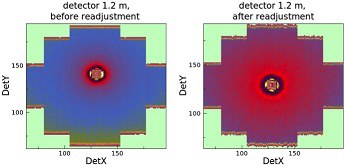

Doch eines nach dem anderen. Eine der Komponenten des Instruments KWS-2 ist ein 22 Meter langes und 1,4 Meter dickes Rohr, in dem der Detektor in einem Bereich zwischen einem und 20 Meter hinter der zu untersuchenden Probe fahren kann. So kann die Kleinwinkelstreuung verschiedener Materialien gemessen werden. 2015 hat das KWS-2 einen neuen Detektor spendiert bekommen, mit einer bis zu 25-fach höheren Messleistung im Vergleich zum Vorgänge. Der neue Detektor bietet auch eine größere aktive Fläche als der alte. Nur konnte man die volle Leistung nicht optimal ausnutzen, weil der Neutronenstrahl oberhalb der Detektormitte auftraf. Damit wurde der Detektor bei kurzen Abständen nach unten abgeschattet. Da der Detektor die ganze Querschnittsfläche des Rohres einnimmt, war es auch nicht möglich, innerhalb des Rohren nachzujustieren. Was also tun? Bleibt nur, das Instrument als Ganzes zu verschieben und zwar zehn Zentimeter nach oben.

Das alles erklärt Dr. Aurel Radulescu, der erste Instrumentenverantwortlicher, während hinter ihm sein Instrument Stück für Stück in die Höhe steigt. Auch er ist gekommen, um sich die Fahrt anzusehen. Wobei man eigentlich kaum von einer wirklichen Fahrt sprechen kann. Eine Bewegung kann man nicht wirklich erkennen. Aber dafür kann man die Hydraulikheber hören; und das sehr gut. Dr. Radulescu steht etwas abseits, um die Arbeit seiner Kollegen Simon Staringer und Kendal Bingöl und Jos Daemen nicht zu stören.

Statt Brücken oder Häusern hebt die Firma diesmal eine Detektorröhre

Für die Anhebung des Detektors haben sie sich externe Profis zur Hilfe geholt. Die Fa. A&K Hebetechnik aus Berlin soll sich der Sache annehmen.

Normalerweise hebt die Firma Brücken oder Häuser, aber auch dieser Aufgabe ist sie gewachsen. Es werden 16 Hydraulikzylinder unter dem Rohr in Stellung gebracht. Mit einer aufwendigen Ventilsteuerung und einem computergesteuerten Wegmesssystem soll das Experiment Millimeter für Millimeter angehoben werden. Aber warum der ganze Aufwand? „Der ganze Hebevorgang muss synchron erfolgen, sonst könnte sich das Rohr verbiegen. Dies würde zu einer Dejustage des Schienensystems und einer Leckage der Anlage führen.“, erklärt Kendal Bingöl. „Ganz genau“, ergänzt Simon Staringer und blickt dabei abwechselnd vom Rohr zur Steuerung und zurück.

Die Anspannung steht ihm ins Gesicht geschrieben. „Während einer Messung muss das Instrument vollständig evakuiert werden. Ein Haarriss in einer Schweißnaht oder eine beschädigte Dichtung würde zu einem längeren Totalausfall des Experimentes führen.“ Kein Wunder also, dass Spannung in der Luft liegt.

Seitens der A&K Hebetechnik lässt man sich jedoch nichts anmerken. Zielsicher erreicht das Rohr seine Destination und umso größer ist die Erleichterung, als am Ende seine Lage nachgemessen wird. Nur zwei Millimeter beträgt die Differenz zwischen den beiden Rohrenden und damit liegt alles im akzeptablen Rahmen. „Diese kleinen Korrekturen können wir auch morgen mit der Hand durchführen. Dazu ziehen wir die Muttern nach und gleichen alles aus“, verkündet Simon Staringer. Das war auch das Zeichen zum Abbauen der Hydraulikheber. Noch ein kurzes Gruppenfoto und dann leert sich langsam die Neutronenleiterhalle.

„Es scheint also alles gut gegangen zu sein aber wie genau der Strahl tatsächlich auf den Detektor trifft, können wir natürlich erst überprüfen, wenn die Neutronenquelle wieder in Betrieb ist“, sagte Simon Staringer beim Hinausgehen. Und tatsächlich hat sich schnell nach der Öffnung des Strahles gezeigt, dass die Verschiebung ein voller Erfolg war. Der Strahl trifft die Detektorfläche mittig und jetzt können Dr. Aurel Radulescu und seine Kollegen das volle Potential ihres Detektors ausnutzen.

Weitere Informationen: