Wasserstoffspeicherung LOHC

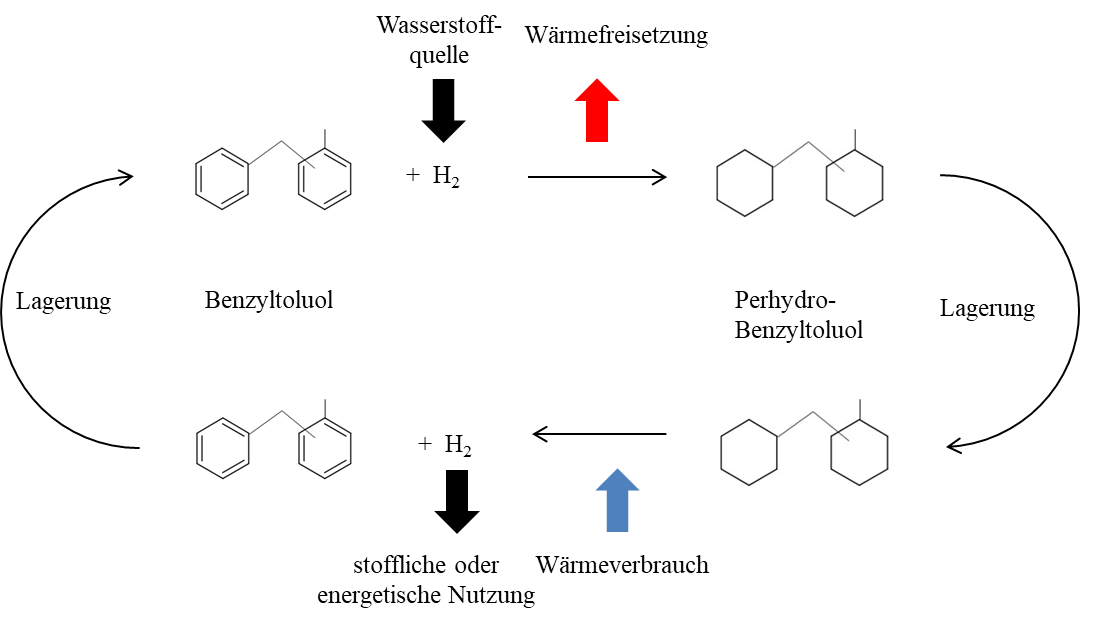

Die Wasserstoffspeicherung erfolgt bei der LOHC-Technologie durch eine reversible Reaktion von Wasserstoff mit der wasserstoffarmen LOHC-Verbindung. Das bedeutet, in der Hydrierung wird Wärme freigesetzt, die aus einem Reaktor abgeführt werden muss. Nach dieser Reaktion ist der Wasserstoff dann reversibel an die wasserstoffreiche LOHC-Verbindung gebunden. Die wasserstoffreiche LOHC-Verbindung ist eine Flüssigkeit und kann daher effizient bei Umgebungsbedingungen gelagert und gegebenenfalls transportiert werden. Sollte es wieder einen Wasserstoffbedarf geben, kann der Wasserstoff anschließend unter Wärmezufuhr in der Dehydrierung wieder aus der wasserstoffreichen Flüssigkeit freigesetzt werden. Die LOHC-Verbindung wird während des Speicherzyklus nicht verbraucht und kann über viele Speicherzyklen verwendet werden. Ein solcher Speicherzyklus der Wasserstoffspeicherung ist in der unten aufgeführten Abbildung dargestellt.

Im LLEC-Projekt wird in Zusammenarbeit mit der Hydrogenious LOHC Technologies GmbH und dem Planungsbüro BFT Planung GmbH ein Reaktor projektiert, in dem sowohl die Hydrierung als auch die Dehydrierung durchgeführt werden kann. Dieser Reaktortyp wurde in Zusammenarbeit zwischen dem Lehrstuhl für Chemische Reaktionstechnik der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und dem Institutsbereich IEK-11 des Forschungszentrums Jülich im Labormaßstab entwickelt. Im LLEC-Projekt erfolgt ein Upscaling des Reaktors auf ein bisher weltweit einmaliges Leistungsniveau von 300 kW (H2).

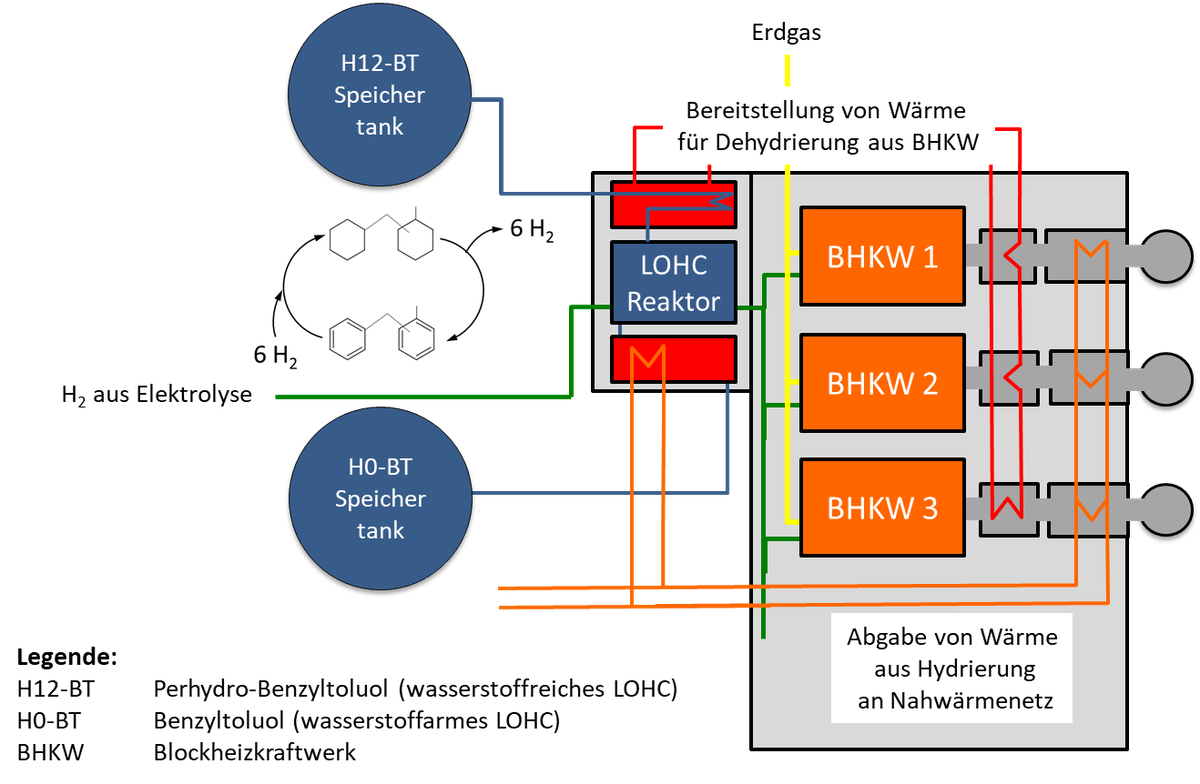

Die erfolgreiche Demonstration der stationären Wasserstoffspeicherung auf einem technisch relevanten Leistungsniveau von 300 kW (H2) mit Hilfe der LOHC-Technologie stellt eine zentrale Forschungsfrage dar. Eine weitere Forschungsfrage zielt auf den Nachweis, dass mittels der LOHC-Technologie ein Wirkungsgrad der Wasserstoffspeicherung von über 90 % durch eine geschickte Verknüpfung des LOHC-Reaktors mit den Blockheizkraftwerken in der neuen Wärmevollversorgungszentrale des FZJ erreicht werden kann. So wird ein wichtiger Beitrag zur Dekarbonisierung des Energiesystems durch die Demonstration der stationären Wasserstoffspeicherung mittels der LOHC-Technologie in einer weltweit einmaligen Größenordnung und des sehr hohen Wirkungsgrads der Wasserstoffspeicherung geleistet. Die Einbindung des LOHC-Reaktors in die Infrastruktur des Forschungszentrums ist in folgender Abbildung skizziert.

Bisher wurde das Basic Engineering des Reaktors in Zusammenarbeit mit der Hydrogenious LOHC Technologies GmbH und dem Planungsbüro BFT Planung GmbH abgeschlossen. Im zweiten Quartal 2022 haben wir das Detailed Engineering abgeschlossen und mit der Bauausführung begonnen. Die Inbetriebnahme des Reaktors ist für 2024 geplant. Nach der Inbetriebnahme wird für die Untersuchung der Forschungsfragen ein intensiver Testbetrieb erfolgen.