Machine Learning in der Erdsystemwissenschaft: Erkenntnisse von der European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2025

Vom 27. April bis zum 2. Mai 2025 versammelten sich zur European Geosciences Union (EGU) General Assembly über 20.000 Teilnehmende aus mehr als 120 Ländern in Wien. Unter ihnen waren Carsten Hinz, Michael Langguth und Erik Pavel als Vertreter der Forschungsgruppe Earth System Data Exploration (ESDE) des Jülich Supercomputing Centre (JSC). Im Mittelpunkt ihrer Teilnahme standen der wissenschaftliche Austausch – insbesondere rund um das derzeit viel diskutierte WeatherGenerator-Projekt – und die Stärkung der Netzwerke innerhalb der internationalen Geowissenschaftsgemeinschaft.

Machine Learning stand im Mittelpunkt der EGU 2025

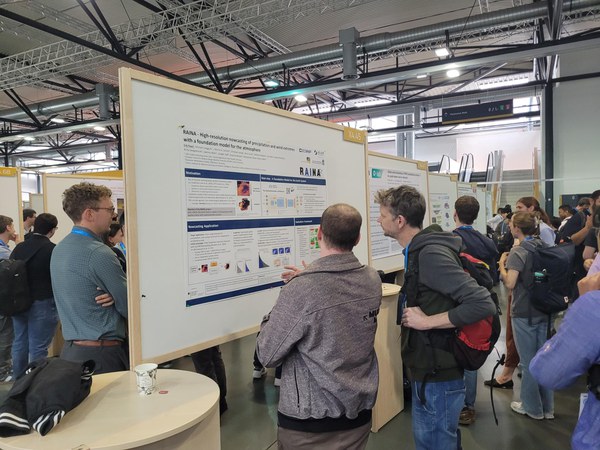

In diesem Jahr wurde die Machine-Learning-Forschung der ESDE-Gruppe prominent in Beiträgen zu vier eng miteinander verbundenen Initiativen vorgestellt: WeatherGenerator, RAINA mit Schwerpunkt auf Extremwetterereignissen, HClimRep sowie WarmWorld, einem Projekt, das sich mit der Weiterentwicklung von ICON, dem aktuellen deutschen numerischen Modell für Wettervorhersagen, befasst. Diese Bemühungen stehen in Einklang mit der zunehmenden Bedeutung, die Machine Learning (ML) für die EGU gewinnt. In den letzten Jahren hat sich ML von einem Randthema zu einem der Hauptthemen der Versammlung entwickelt. In diesem Jahr waren ganze Sessions und Sub-Sessions speziell ML-basierten Ansätzen gewidmet: für Vorhersagen, Modellierung –sogar die kontinuierliche Weiterentwicklung numerischer Modelle dank ML –, sowie Infrastruktur. Das spiegelt ein deutlich höheres Engagement beim Thema ML als noch vor wenigen Jahren.

Vernetzung von Communities: Machine-Learning-Tools als Brückenbauer zwischen Disziplinen

Die Rolle von ML bei der EGU ging über wissenschaftliche Anwendungen hinaus. Auch die Struktur der Konferenz selbst profitierte von ML. Ein von Forschern des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) entwickeltes Tool ermöglichte es den Teilnehmern, thematisch verwandte Abstracts quer über verschiedene Sessions hinweg zu identifizieren – ein wichtiger Schritt, um die disziplinären Grenzen zwischen den 22 Fachsektionen der EGU zu überbrücken und einen engeren interdisziplinären Austausch zu ermöglichen.

Wissenschaftlicher Deep Dive: Modellierung, Prognosen und technischer Fortschritt

Das wissenschaftliche Programm bot einen umfassenden Überblick über die jüngsten Entwicklungen im Bereich ML für Wetter und Klima. Ein Schwerpunkt lag auf der Integration physikalischer Einschränkungen in ML-basierte Klimamodelle und auf der Weiterentwicklung von ML-gestützten Prognosesystemen, einschließlich Updates zum neuen Artificial Intelligence Forecasting System (AIFS) des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage (ECMWF). In den Diskussionen zur technischen Infrastruktur wurde die kontinuierliche Weiterentwicklung wichtiger Datenformate wie netCDF und zarr hervorgehoben. Im Zusammenhang mit netCDF befassten sich mehrere Vorträge mit den Bemühungen zur Standardisierung von Metadaten – beispielsweise unter der Leitung von Hereon – und neuen Ansätzen zur Erleichterung des cloudbasierten Datenzugriffs. Für zarr wurden die neuesten Versionen, die auf eine Reduzierung der Inode-Nutzung abzielen, als besonders relevant für groß angelegte Modellausgaben präsentiert.

Das technische Ökosystem, das die Erdsystemwissenschaft unterstützt, wurde ebenfalls um innovative Tools erweitert. uxarray wurde als Möglichkeit vorgestellt, besser mit unstrukturierten Grids zu arbeiten und dabei die vertraute xarray-Oberfläche beizubehalten. kerchunk erwies sich als leichtgewichtige Lösung für den Datenzugriff über verschiedene Formate hinweg, darunter auch zarr. Ein weiteres wiederkehrendes Thema war die Datenkomprimierung, insbesondere verlustbehaftete Verfahren. Hier stießen Beiträge von ECMWF, dem Deutschen Klimarechenzentrum (DKRZ) und der Universität Helsinki auf großes Interesse, insbesondere solche im Zusammenhang mit dem ESiWACE-Projekt, das sich mit der Skalierbarkeit in Daten-Workflows der Erdsystemwissenschaften befasst.

Von generativen Modellen bis Datenzugriff: Highlights aus der Forschung

Das Projekt „WeatherGenerator“ selbst erregte durch eine Posterpräsentation große Aufmerksamkeit, insbesondere aufgrund seiner Verwendung von Diffusionsmodellen zur Simulation von Wettervariablen. Dieser Ansatz spiegelt einen breiteren Trend wider: Generative Modellierung gewinnt in der Geowissenschaftsgemeinschaft zunehmend an Bedeutung. Dies wurde auch durch andere Beiträge auf der Konferenz bestätigt. So stellte Gabriele Franch in seinem Vortrag ein Nowcasting-System namens RUSH vor, das Fernerkundungsbeobachtungen mit AIFS-Vorhersagen kombiniert, um hochauflösende 24-Stunden-Prognosen zu erstellen. Diese Arbeit spiegelt ähnliche Modellierungsansätze wider, integriert jedoch Beobachtungsdaten mit feineren zeitlichen Auflösungen.

Ein weiterer bemerkenswerter Beitrag kam von Jonathan Schmidt, dessen Poster sich mit zeitlich kohärentem, multivariatem Downscaling unter Verwendung von Diffusionsmodellen befasste. Seine Arbeit beschäftigte sich auch mit einer dringenden methodischen Herausforderung: dem Umgang mit Verteilungsverschiebungen zwischen Trainings- und Anwendungsphasen, die in der Praxis oft die Verallgemeinerbarkeit von ML-Modellen einschränken. Im Bereich Datenzugriff und Infrastruktur präsentierte eine Studie zu STAC-Katalog-Backends für den Copernicus Data Space Leistungsvergleiche zwischen OpenSearch- und PostgreSQL-basierten Lösungen. Dabei wurden potenzielle Engpässe und Blockaden beim Einlesen großer, kontinuierlicher Satellitenbildströme aufgezeigt, was kritische Fragen für operative Datensysteme aufwirft.

Über die wissenschaftlichen Beiträge hinaus diente die EGU auch als Plattform für breitere Diskussionen über Forschungsinfrastruktur, FAIR-Datenprinzipien und die Zukunft von Software-Ökosystemen in den Geowissenschaften. In Präsentationen des Barcelona Supercomputing Center (BSC) wurden maßgeschneiderte Tools und Bibliotheken für die Verarbeitung von ICON- und IFS-Modellausgaben vorgestellt, die im Rahmen der Initiative „Destination Earth“ entwickelt wurden. Diese Tools wurden als potenzielle Verbesserungen oder Alternativen zum bestehenden Software-Stack des ECMWF positioniert, was die gemeinsamen Bestrebungen hin zu effizienteren und interoperableren Modellierungsrahmenwerken unterstreicht.

Fazit: Machine Learning als Kernelement des geowissenschaftlichen Fortschritts

Die EGU 2025 hat deutlich gemacht, dass Machine Learning zu einem zentralen Innovationstreiber in den Klimawissenschaften geworden ist. Von hochauflösenden Vorhersagen und Downscaling bis hin zur Harmonisierung von Metadaten und Datenkomprimierung – die Integration von ML in Forschungsworkflows verändert die Art und Weise, wie Wissenschaftler das System Erde untersuchen und simulieren. Die Konferenz diente nicht nur als Schaufenster für den technischen Fortschritt, sondern auch als Plattform für die Verknüpfung von Ideen, Infrastrukturen und Communities über Disziplingrenzen hinweg. Die Dynamik, die in diesem Jahr zu beobachten war, lässt darauf schließen, dass Machine Learning auch in Zukunft eine zunehmend grundlegende Rolle in den Geowissenschaften spielen wird – eine, die interdisziplinär, datengetrieben und von intensiver Zusammenarbeit geprägt sein wird.