Neuer Forschungsdurchbruch zu Lithiummetall-Batterien

Kapazitätsverluste erstmals präzise differenzierbar, um Lebensdauer zu verlängern

23. Oktober 2025 – Wie lässt sich die Lebensdauer von Lithiummetall-Batterien gezielt verlängern? Dieser zentralen Frage ist ein deutsch-taiwanesisches Forschungsteam unter Beteiligung des Helmholtz-Instituts Münster (HI MS) am Forschungszentrum Jülich nachgegangen. In ihrer neuen Publikation zeigen die Wissenschaftler:innen, wie sich unterschiedliche Mechanismen des Kapazitätsverlusts erstmals präzise und zerstörungsfrei voneinander unterscheiden lassen – ein entscheidender Schritt hin zu langlebigeren und leistungsfähigeren Energiespeichern.

Kapazitätsverluste werden durch NMR-Spektroskopie sichtbar

Die Lebensdauer von Batterien wird wesentlich durch irreversible Prozesse an der negativen Elektrode begrenzt. In Lithiummetall-Batterien sind insbesondere zwei Mechanismen dafür verantwortlich: die Bildung von elektrisch isolierten „Totlithium“-Ablagerungen und die Passivierung der Elektrode.

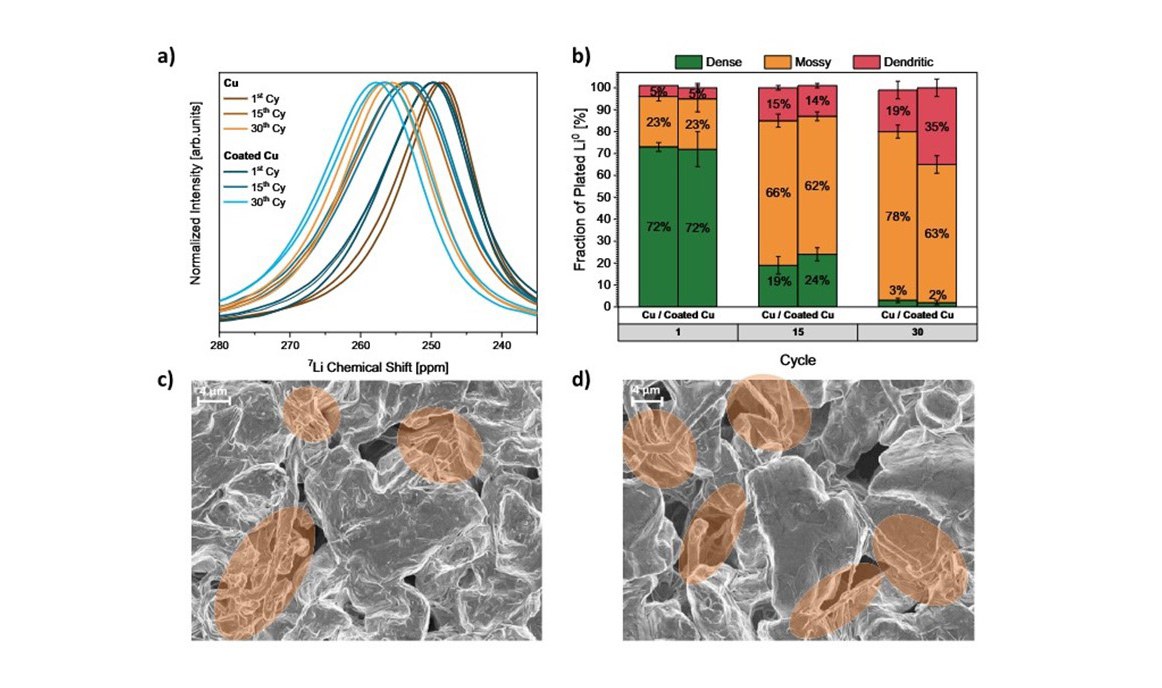

Mittels hochauflösender NMR-Spektroskopie ist es dem Forschungsteam gelungen, diese beiden Effekte zu verschiedenen Zeitpunkten des Batterielebenszyklus quantitativ zu unterscheiden – und das zerstörungsfrei. Dadurch lässt sich erstmals nachvollziehen, welcher der beiden Prozesse in welchem Umfang zur Degradation beiträgt. Diese neue Methodik eröffnet die Möglichkeit, Materialien und Zellkonzepte gezielter zu verbessern.

Legierungsbildende Beschichtung als Schlüsseltechnologie

Ein besonderes Augenmerk der Studie lag auf dem Vergleich neuartiger Elektrodenmaterialien. Dabei konnte gezeigt werden, dass eine legierungsbildende Beschichtung auf Kupfer die Bildung von Totlithium signifikant reduziert – und zwar um rund 60 Prozent nach 30 Lade- und Entladezyklen im Vergleich zu unbeschichteten Kupferelektroden.

„Bemerkenswert ist, dass sich die bisherige Erklärung, nämlich eine kompaktere Abscheidung mit geringerer Oberfläche, nicht bestätigen ließ. Die Morphologie des abgeschiedenen Lithiums unterschied sich kaum zwischen einer Abscheidung auf einer beschichteten und einer nicht beschichteten Kupferelektrode“, erklärt PD Dr. Gunther Brunklaus vom Helmholtz-Institut Münster. „Stattdessen zeigen Impedanzmessungen, dass die Beschichtung die ionischen Transporteigenschaften zwischen Elektrode und Lithium verbessert. Dadurch kann sich das Lithium vollständiger zurücklösen, ein zentraler Beitrag zur Reversibilität des Systems.“

Warum Lithiummetall?

Lithiummetall gilt als Schlüsselmaterial für Batterien mit besonders hoher Energiedichte, etwa für den Einsatz in Elektrofahrzeugen oder Luftfahrtanwendungen. Doch bislang ist die praktische Nutzung durch Herausforderungen bei der stabilen Abscheidung und Rücklösung des Lithiums begrenzt.

Gerade in sogenannten „anodenfreien“ Zellkonzepten, bei denen auf eine überschüssige Lithiummetall-Elektrode verzichtet wird, machen sich Verluste besonders stark bemerkbar. Diese Zellarchitektur eignet sich ideal, um die grundlegenden Prozesse der Elektrodeposition zu untersuchen und bietet enormes Potenzial für die Entwicklung effizienterer und langlebigerer Energiespeicher.

Internationale Zusammenarbeit als Erfolgsfaktor

Das Projekt wurde in enger Kooperation mit der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Bing-Joe Hwang an der National Taiwan University of Science and Technology (NTUST) realisiert. Diese bereits seit 2017 bestehende Zusammenarbeit bündelt Materialentwicklung auf taiwanesischer Seite mit der analytischen Expertise des Helmholtz-Instituts Münster. Eine ideale Synergie, die nun in der dritten Förderphase des gemeinsamen Forschungsprojekts „LiBEST“ fortgeführt wird.

Studie in Fachmagazin Nature Communications veröffentlicht

Die detaillierten Ergebnisse ihrer Studie haben die Forscher:innen als Open-Access-Artikel im Fachmagazin „Nature Communications“ veröffentlicht.

Beteiligte Forscher:innen:

• Lennart Wichmann – ehem. Helmholtz-Institut Münster des Forschungszentrums Jülich

• Shi-Kai Jiang – ehem. Nano-electrochemistry Laboratory, National Taiwan University of Science and Technology

• Johannes Helmut Thienenkamp – Helmholtz-Institut Münster

• Marvin Mohrhardt – ehem. Helmholtz-Institut Münster

• Prof. Dr. Bing Joe Hwang – National Taiwan University of Science and Technology

• Prof. Dr. Martin Winter – Helmholtz-Institut Münster, MEET Batterieforschungszentrum der Universität Münster