Energieszenarien: Blick in die Zukunft

Deutschland hat sich verpflichtet, bis zum Jahr 2045 treibhausgasneutral zu werden. Detaillierte Energieszenarien skizzieren die Wege, die zu diesem Ziel führen können. Und sie können dazu beitragen, den bestmöglichen Pfad zu identifizieren.

Im Jahr 1972 lag unser Heute noch in ferner Zukunft. Doch schon damals fragten sich die Menschen, wie ihre Welt in über 50 Jahren aussehen würde. Die großen Herausforderungen waren nicht länger zu übersehen: Die globale Bevölkerung wuchs. Würde es in Zukunft noch genug Nahrung für alle geben? Würde der ungezügelte Abbau von Rohstoffen die Natur zerstören?

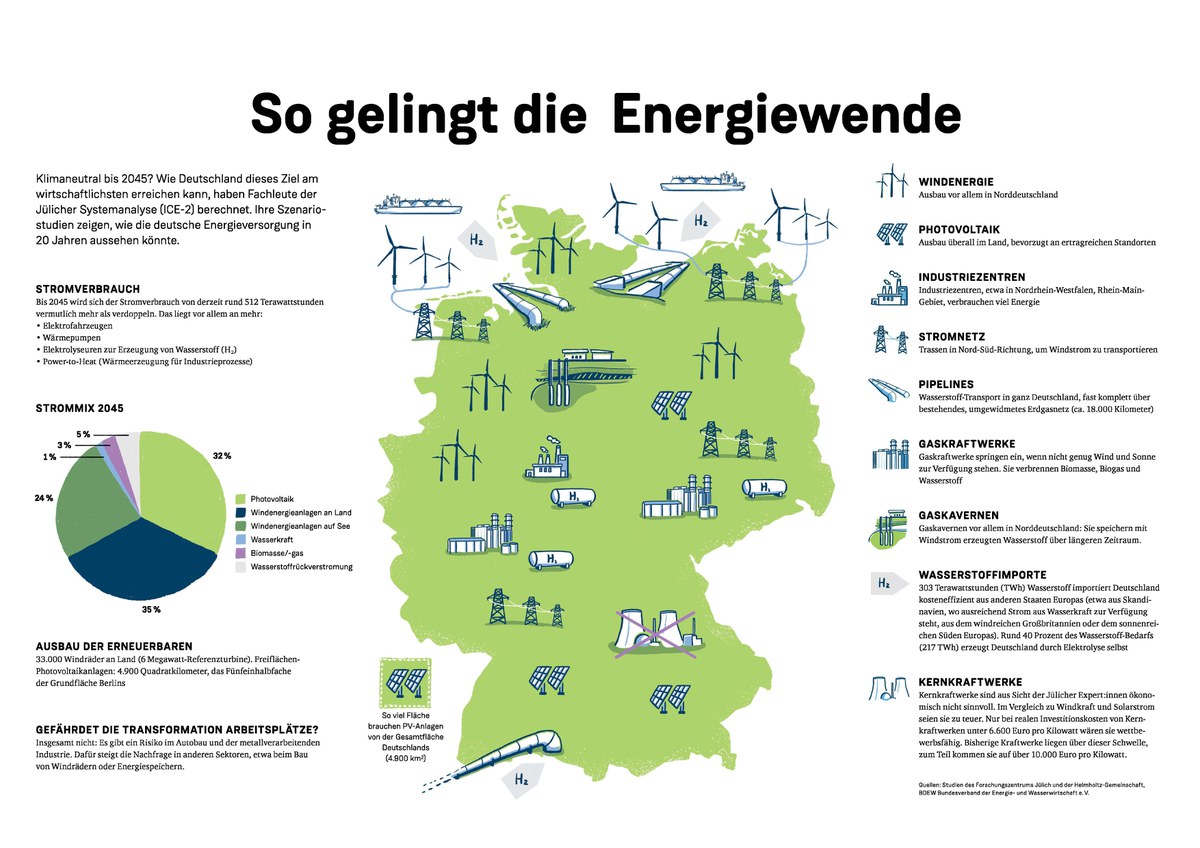

Unsere Szenariostudien zeigen: Wir können diese Transformation schaffen – sowohl technisch als auch wirtschaftlich.

Als Antwort auf diese Fragen veröffentlichte der Club of Rome, ein Zusammenschluss von Expert:innen aus über 30 Ländern, die Studie „Die Grenzen des Wachstums“. Dazu hatten sich die Autor:innen einer Methode bedient, die bis dahin in der Öffentlichkeit kaum Beachtung gefunden hatte: Sie hatten verschiedene Szenarien durchgespielt, wohin sich die Menschheit im kommenden Jahrhundert entwickeln könnte. Dabei waren sie von bestimmten Annahmen ausgegangen, etwa zur Bevölkerungsentwicklung, zur Effizienz der Landwirtschaft und zu den Vorräten an Rohstoffen. Unter diesen Vorzeichen hatte ein Computermodell simuliert, wohin sich die Welt in Zukunft bewegen würde.

Mittlerweile haben sich solche computergestützten Szenariostudien überall dort etabliert, wo es darum geht, weitreichende Entscheidungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu treffen. Dabei liefern Szenariostudien keine Vorhersagen. Sie sollen vielmehr Orientierung bieten – indem sie aufzeigen, welche Handlungsoptionen innerhalb eines Lösungsraums bestehen; wie sich unter verschiedenen Randbedingungen die Pfade in die Zukunft verzweigen. Der Weltklimarat IPCC zum Beispiel beschreibt in seinen Berichten alternative Zukunftspfade des Weltklimas – in Abhängigkeit von den globalen CO2-Emissionen.

Jülicher Forscher:innen nutzen die Szenariotechnik, um einen Blick in die Zukunft der deutschen Energieversorgung zu werfen. Die Bundesrepublik hat sich ein ambitioniertes Ziel gesetzt: Bis zum Jahr 2045 soll das Land treibhausgasneutral werden, also unterm Strich keine Treibhausgase mehr ausstoßen. So sieht es das im Jahr 2019 verabschiedete Klimaschutzgesetz vor. Doch ist das zu schaffen? Oder droht die Energiewende auf halbem Weg zu versanden? „Unsere Szenariostudien zeigen: Wir können diese Transformation schaffen – sowohl technisch als auch wirtschaftlich“, sagt Dr. Theresa Klütz von der Jülicher Systemanalyse (ICE-2).

Harte und weiche Faktoren

Szenariostudien folgen einem etablierten Muster. „Am Anfang steht eine Fragestellung“, erklärt die Forscherin. „Meist zu Themen, die in der Politik gerade diskutiert werden. In unserem Fall eben: Wie sieht Deutschlands Weg zur Treibhausgasneutralität aus?“ Als Erstes werden die Randbedingungen definiert für die zukünftige Entwicklung des Energiesystems. Diese Annahmen kombinieren üblicherweise quantitative und qualitative Aspekte, harte und weiche Faktoren. Zwei wichtige harte Faktoren sind zum Beispiel das Bevölkerungswachstum und die wirtschaftliche Entwicklung, ausgedrückt im Bruttoinlandsprodukt.

„Die weichen Faktoren, werden dagegen als Storylines bezeichnet“, sagt Prof. Heidi Heinrichs vom ICE-2. „Sie beschreiben den Hintergrund der Szenarien, sie bereiten sozusagen die Bühne für die eigentlichen Berechnungen.“ Zum Beispiel: Wird Deutschland seinen proeuropäischen Kurs weiterverfolgen? Wie ist es um die Akzeptanz bestimmter Technologien bestellt? Wie entwickelt sich das Planungsrecht für neue Windräder? Eine wichtige qualitative Annahme bei den Jülicher Studien zur Treibhausgasneutralität 2045 war beispielsweise, dass die heutigen Industriestandorte erhalten bleiben und keine Abwanderung stattfindet.

Alle diese Faktoren der Storylines beschreiben den Kontext der zukünftigen Entwicklung. Deshalb spricht die Wissenschaft hier auch von Kontext-Szenarien. Die ausgewählten Kontext-Szenarien müssen in nackte Zahlen umgesetzt und diese dann in komplexe Modelle eingespeist werden. Diese bilden das Herzstück der Szenariostudien. Die Forscher:innen vom ICE-2 haben dazu die Modell-Suite ETHOS (siehe Kasten) entwickelt. „Modell-Suiten, also Modellbaukästen, wie ETHOS sind reine Mathematik“, sagt Dr. Stefan Vögele, der am ICE-2 die Abteilung Sozioökonomie leitet. In die enthaltenen Modelle fließen nicht nur die Kennzahlen aus den Kontext-Szenarien ein: In ihnen sind auch Tausende von Techniken mit ihren Kosten abgelegt, etwa Windkraftanlagen, Wasserstoffpipelines und Energiegroßspeicher. Und auch die Abhängigkeiten dieser Techniken untereinander.

Das Modell setzte die vielen Techniken so ein, dass sich die niedrigsten Kosten ergeben.

Nicht nur eine Zukunft

Alle diese Informationen wertet das Modell aus. Da sich etwa das Planungsrecht oder der Ausbau der Erneuerbaren sehr unterschiedlich entwickeln können, entsteht ein ganzer Strauß von Szenarien – jedes davon eine mögliche Zukunft, je nachdem welchen Weg das Modell einschlägt. „Die Kunst besteht darin, unter gewissen Vorzeichen den optimalen Weg zu finden“, so Theresa Klütz.

Im Fall der treibhausgasneutralen Zukunft ging es darum, aus dem Strauß der Szenarien den Pfad herauszufiltern, der die geringsten Kosten verursacht. „Daher haben wir dem Modell nicht nur vorgegeben, dass der Energieverbrauch gedeckt werden soll und bestimmte CO2-Einsparziele eingehalten werden sollen. Gleichzeitig sagten wir auch, suche nach einem Weg, der die Kosten minimiert. Das Modell setzte daraufhin etwa die vielen Techniken – von der Art der Kraftwerke über Stromnetze bis hin zu Energiespeicher – so ein, dass sich die niedrigsten Kosten ergeben“, erläutert Vögele.

Was wäre, wenn …?

Auf diese Weise können die Forscher:innen ermitteln, welche Weichen wie gestellt werden müssen. Ein klares Ergebnis der Studie zur Treibhausgasneutralität 2045 ist zum Beispiel, dass der Ausbau der Erneuerbaren zügig voranschreiten muss – um den erwarteten Strombedarf zu decken. Vom Tempo dieses Ausbaus hängt wiederum stark ab, wie viel Wasserstoff Deutschland künftig importieren muss. Das betrifft nicht nur die Erneuerbaren in Deutschland, sondern auch bei den europäischen Nachbarn. Denn: Bei einer zügigen Erweiterung von Wind- und Sonnenenergie kann der Bedarf an Wasserstoff allein durch europäische Quellen gedeckt werden. „Potenzial für Windkraft ist vor allem in Skandinavien und auf den britischen Inseln gegeben, in Südeuropa für Photovoltaik. Voraussetzung dafür ist aber, dass alle Länder innerhalb der EU weiterhin zusammenarbeiten“, so Theresa Klütz. Verläuft der Ausbau schleppend oder funktioniert die europäische Zusammenarbeit nicht, müssten mehr teure globale Importe die Versorgung in Deutschland ergänzen.

Bewegt sich Deutschland auf dem optimalen Pfad in Richtung seiner Energiezukunft, werden die Stromkosten für alle günstiger und stabiler. Die Szenariostudien zeigen aber auch, welche Konsequenzen drohen, wenn dieser Weg nicht eingehalten wird. Verzögert sich etwa der Ausbau von Hochspannungstrassen, die Strom aus Windturbinen von der Küste nach Süden transportieren, muss das an anderer Stelle kompensiert werden. Dann müssten mehr Anlagen gebaut werden, die aus erneuerbarem Strom Wasserstoff herstellen. Dieser Energieträger könnte dann in Verbindung mit Speichern die Schwankungen im Angebot flexibel abfedern. Im Süden Deutschlands müssten dafür andere Quellen stärker ausgebaut werden, vor allem die Solarenergie. Für all das wären dann aber deutliche Mehrinvestitionen nötig.

Ich wünsche mir, dass unsere Szenarien den Entscheidungsträgern eine wissenschaftlich basierte Unterstützung liefern und damit einen Beitrag zum Gelingen der Energiewende leisten.

Und wo liegen die Grenzen der Szenariomethode? „Wir müssen immer gewisse Randbedingungen annehmen, die uns einen Strauß von Szenarien liefern“, sagt Klütz. Manche Entwicklungen und Ereignisse lassen sich allerdings nicht vorhersehen. „Ob etwa die Industrie in Zukunft irgendwann von den traditionellen Standorten beispielsweise in Nordrhein-Westfalen oder im Rhein-Main-Gebiet abwandern wird, können wir nicht sagen. Aber wir können das als Randbedingung formulieren und erhalten dann eine alternative Zukunft.“

Außerdem können unerwartete Ereignisse wie etwa der Überfall Russlands auf die Ukraine eintreten oder Rahmenbedingungen sich ändern. So gingen Szenariostudien für das Energiekonzept der Bundesregierung aus dem Jahr 2010 noch davon aus, dass sich der Stromverbrauch in Deutschland bis 2050 um ein Viertel reduziert. Eine aktuelle Szenariostudie des Teams um Vögele hat aber berechnet, dass sich der jährliche Strombedarf in Deutschland im Jahr 2045 im Vergleich zu heute verdoppeln wird.

Ungewissheit reduzieren

Es bleibt dabei: Hundertprozentig sichere Prognosen gibt es nicht. Ob im Jahr 2045 wirklich 90 Prozent der Energie in Deutschland aus Wind- und Solaranlagen stammen werden, lässt sich nicht mit Gewissheit sagen. Wohl aber: Dieses Szenario dürfte der kostengünstigste Weg sein, um die Klimaziele zu erreichen. Für geänderte Randbedingungen können die Modelle neu berechnet werden und selbst einschneidende Ereignisse und ihre Folgen lassen sich mit den Jülicher Energiesystemmodellen durchspielen.

In der Helmholtz-Plattform zur Gestaltung robuster Energiesysteme und Rohstoffversorgung (RESUR) schaut sich das ICE-2 etwa die Auswirkungen von Extremereignissen auf die Energieversorgung an: Kriege, Naturkatastrophen oder bedrohliche Klimaphänomene. Daraus lässt sich dann auf die Resilienz unseres Energiesystems schließen und die Ungewissheit bei der Transformation des deutschen Energiesystems so weit wie möglich reduzieren. Heidi Heinrichs: „Ich wünsche mir, dass unsere Szenarien den Entscheidungsträgern eine wissenschaftlich basierte Unterstützung liefern und damit einen Beitrag zum Gelingen der Energiewende leisten.“

ETHOS – Ein modularer Werkzeugkasten

Die Modell-Suite ETHOS (Energy Transformation PatHway Optimization Suite) ist eine Eigenentwicklung der Jülicher Systemanalyse. Den Kern bilden zwei große Deutschlandmodelle. Mit ihnen lässt sich modellieren, wie sich die Energieversorgung entwickeln wird. Eines davon bildet für ganz Deutschland ab, wie die einzelnen Sektoren des Energiesystems zusammenspielen; das andere rechnet mit einer hohen regionalen Auflösung.

Je nach anfänglicher Fragestellung lassen sich weitere Tools und Teilmodelle hinzufügen. Manche von ihnen beschreiben Energieimporte, berücksichtigen den globalen Markt oder brechen die Energieversorgung auf kleinere Einheiten herunter, wie zum Beispiel einzelne Quartiere oder Gebäude innerhalb einer Stadt. Andere Werkzeuge liefern die Input-Daten für die Deutschlandmodelle, etwa zu verfügbaren Flächen für Wind- und Solarenergieanlagen oder auch Wetterverläufe. So ist ETHOS in der Lage, Energiesysteme zu analysieren und – unter Berücksichtigung von CO2-Zielen – hinsichtlich der Kosten zu optimieren.

Die Daten für die Modelle stammen aus systematischen Recherchen der Fachliteratur und Datenbanken, erklärt Prof. Heidi Heinrichs von der Jülicher Systemanalyse (ICE-2): „Mittlerweile haben wir begonnen, auch mit KI-basierten Methoden zu arbeiten, um die Flut der Veröffentlichungen noch erfassen zu können. Damit halten wir unsere Technologie-Datenbanken auf dem neuesten Stand und reichern sie mit aktuellen Entwicklungen an.“

Im Lauf der Jahre wurde ETHOS immer weiter ausgebaut, erklärt Dr. Theresa Klütz, ebenfalls vom ICE-2: „Dahinter verbirgt sich ein großes Gleichungssystem. Wenn wir unser Modell aufbauen und die Technologien eingeben, werden diese Gleichungen alle hintereinandergereiht und optimiert. Werden die Modelle weiterentwickelt, kommen neue Gleichungen oder Ungleichungen hinzu, die man berücksichtigen muss.“ Berechnet werden die Modelle üblicherweise auf Hochleistungscomputern. Je nach Detailgrad und zeitlicher Auflösung dauert das einige Tage bis zu einer Woche.

Dieser Artikel ist Teil der effzett 1/2025. Text: Arndt Reuning, Illustration: Seitenplan/Diana Köhne, Bilder: Forschungszentrum Jülich.