Wo das Wasser knapp wird

Jahre mit extremer Dürre und Trockenheit werden häufiger. Wo genau zukünftig das Wasser knapp wird, haben Jülicher Forscher auf der regionalen Ebene ermittelt.

Die Erdbeerfelder erhalten noch etwas Wasser, der Mais nebenan bleibt trocken, kein Schwimmbad wird mehr befüllt. Neue Fernleitungsnetze liefern Wasser aus Nachbarregionen und mindern Verteilungskonflikte. Wasserbeiräte besprechen, wie das begehrte Nass gerecht verteilt wird. So kann es in Zukunft bei Dürreperioden aussehen, weil mögliche Maßnahmen schon lange vorher geplant wurden.

Das war im Sommer 2018 noch anders. Die anhaltende Trockenheit traf die Landwirtschaft unvermittelt und kam einer Naturkatastrophe mit nationalem Ausmaß nahe. Aus diesem Grund initiierte das Umweltbundesamt die Studie WADKlim, um die Auswirkung des Klimawandels auf die Wasserverfügbarkeit und mögliche Anpassungen an Trockenheit und Dürre zu untersuchen. Denn eines war klar: Jahre mit Wassermangel werden bald häufiger stattfinden und betroffene Regionen sollten rechtzeitig Handlungskonzepte erarbeiten können.

Unsere Simulationen zeigen, wo wir schon heute die Grundwasserressourcen stärker nutzen, als dies während einer längeren Dürre eigentlich angebracht wäre.

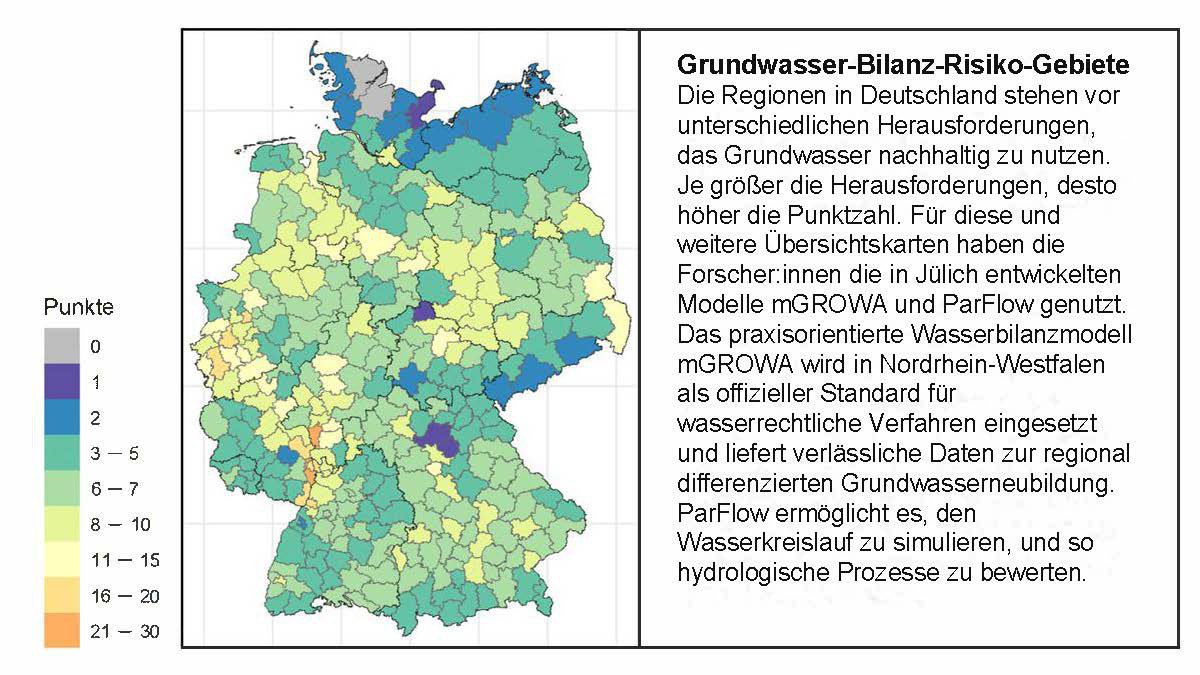

Wo genau es zukünftig viel oder wenig Wasser gibt, haben Prof. Stefan Kollet und Dr. Frank Herrmann vom Institut für Bio- und Geowissenschaften (IBG-3) in einem Teilprojekt von WADKlim ermittelt. In einer ersten Studie analysierten sie nicht nur, wie viel Wasser in den Landkreisen in den Jahren 1961 bis 2020 jeweils zur Verfügung stand, sondern auch, wie stark es genutzt wurde. Für die Simulationen nutzten sie die von ihnen entwickelten Wasserbilanzmodelle mGROWA und ParFlow. So identifizierten sie „Grundwasser-Bilanz-Risiko-Gebiete“ in Deutschland, in denen die Gefahr für Nutzungskonflikte groß sein kann. Diese Regionen reichen von der Oberlausitz über das Thüringer Becken bis nach Niedersachsen, liegen am Niederrhein oder im Rhein-Main-Gebiet. Die Jülicher Forscher verknüpften für ihre Analyse erstmals den Wasserverbrauch in der Landwirtschaft mit der Veränderung der regionalen Grundwasserneubildung. „So eine landesweite Studie gab es bislang nicht“, hebt Frank Herrmann hervor. „Unsere Simulationen zeigen, wo wir schon heute die Grundwasserressourcen stärker nutzen, als dies während einer längeren Dürre eigentlich angebracht wäre.“

Doch wie verändert sich die Situation durch den Klimawandel? Wo könnte es im Jahr 2100 in längeren Dürrezeiten zu Nutzungskonflikten zwischen Bevölkerung, Landwirtschaft und Industrie kommen? Wo müsste zum Beispiel die Bewässerung in der Landwirtschaft eingeschränkt werden? Das untersuchten Frank Herrmann und Stefan Kollet in einer zweiten Studie. Sie entwickelten dafür umfangreiche Szenarien. So berücksichtigten sie etwa den zukünftigen Bewässerungsbedarf in der Landwirtschaft, welche Folgen der Klimawandel darauf hat und wie sich die öffentliche Wasserversorgung verändern könnte. „Dank dieser Studie können wir nun besser abschätzen, wie viel Wasser künftig in den einzelnen Regionen verfügbar sein wird und in welchem Maße die landwirtschaftliche Nachfrage dem gegenüberstehen könnte – auch unter Berücksichtigung verschiedener Unsicherheiten“, sagt Stefan Kollet.

Dank dieser Studie können wir nun besser abschätzen, wie viel Wasser künftig in den einzelnen Regionen verfügbar sein wird und in welchem Maße die landwirtschaftliche Nachfrage dem gegenüberstehen könnte – auch unter Berücksichtigung verschiedener Unsicherheiten.

„Grundsätzlich kann Wasserknappheit jede Region treffen“, betont Frank Herrmann. So können auch in Mittelgebirgen Quellen versiegen, wie jetzt schon in Hessen und Bayern passiert. Andere Regionen müssen eventuell neue Brunnen bauen, da das Grundwasser zu tief absinkt. Oder Talsperren könnten leer laufen, weil im Winter zu wenig Wasser nachfließt. „Die Infrastrukturen müssen in einigen Regionen angepasst werden. Dennoch, das Wasser wird uns nicht ausgehen“, beruhigt Frank Herrmann. Deshalb spricht der Forscher ungern von einer kommenden Wasserkrise, denn „wir können auch aufgrund dieser Studien mögliche regionale Nutzungskonflikte erkennen und abmildern“.

Werkzeug hilft Regionen

Solche potenziellen Konflikte sollten jetzt schon bei der Planung wasserwirtschaftlicher Anlagen mitgedacht werden, so Herrmann. Dabei können die Ergebnisse als Grundlage für regionale strategische und politische Entscheidungen dienen - und zwar bis auf regionaler Ebene, denn die Forscher haben die jeweilige natürliche Wasserverfügbarkeit mit einer Auflösung von bis zu 100 Metern für jeden einzelnen Landkreis ermittelt.

Die Studien der Jülicher Forscher liefern zudem leicht verfügbare Informationen, die Regionalverwaltungen, Wasserversorger und die Landwirtschaft nutzen können. Ein schneller Blick in eine Übersichtskarte zeigt ihnen, welcher Wasserstress auf ihre Region zukommt, die Daten finden sie auf der Plattform Jülich DATA. „Mit diesen Daten können sie nicht nur die Wasserbewirtschaftung verbessern, sondern potenzielle regionale Nutzungskonflikte erkennen und vorrausschauend Maßnahmen diskutieren“, sagt Frank Herrmann.

Einiges würden die Forscher gern noch genauer untersuchen. Noch fehlt etwa, wie lokale Kontaminationen des Grundwassers mit Schadstoffen die Wasserverfügbarkeit verringert oder sich der Wasserbedarf neuer dürre-resistenter Feldfrüchte auswirkt. Aber auch mit den bereits vorliegenden Ergebnissen ist ein wichtiger Schritt getan, damit bei der nächsten Dürre keine Region völlig unvorbereitet ist.

Dieser Artikel ist Teil der effzett 1/2025. Text: Katja Engel, Bilder: Adobe Stock / Deyan Georgiev , Forschungszentrum Jülich/Sascha Kreklau (2)