Living Lab Energy Campus: Energiewende im Selbsttest

Das Forschungszentrum Jülich wird zum Reallabor für die Energiewende. Ziel des Projekts Living Lab Energy Campus (LLEC) ist es, die Wechselwirkungen zwischen Technik, Energieträgern und Verbrauchern zu untersuchen, um skalierbare Lösungen zu entwerfen, die praxistauglich sind. Die Bundesregierung, die Helmholtz-Gemeinschaft und das Land Nordrhein-Westfalen fördern das LLEC bis Ende 2021 mit insgesamt 22,7 Millionen Euro.

Im Rahmen der Energiewende sollen verstärkt erneuerbare Energien, insbesondere Wind- und Solarenergie, genutzt werden. Das bekannte Problem dabei: Diese Art der Energieproduktion ist stark schwankend, sowohl über den Tag als auch über das Jahr. Aber auch die Nutzung von Energie auf der Verbraucherseite schwankt. Ein Bürogebäudekomplex, der hauptsächlich tagsüber genutzt wird, schlägt im Energieverbrauch anders zu Buche als ein Labor oder ein Supercomputer, der auch nachts läuft.

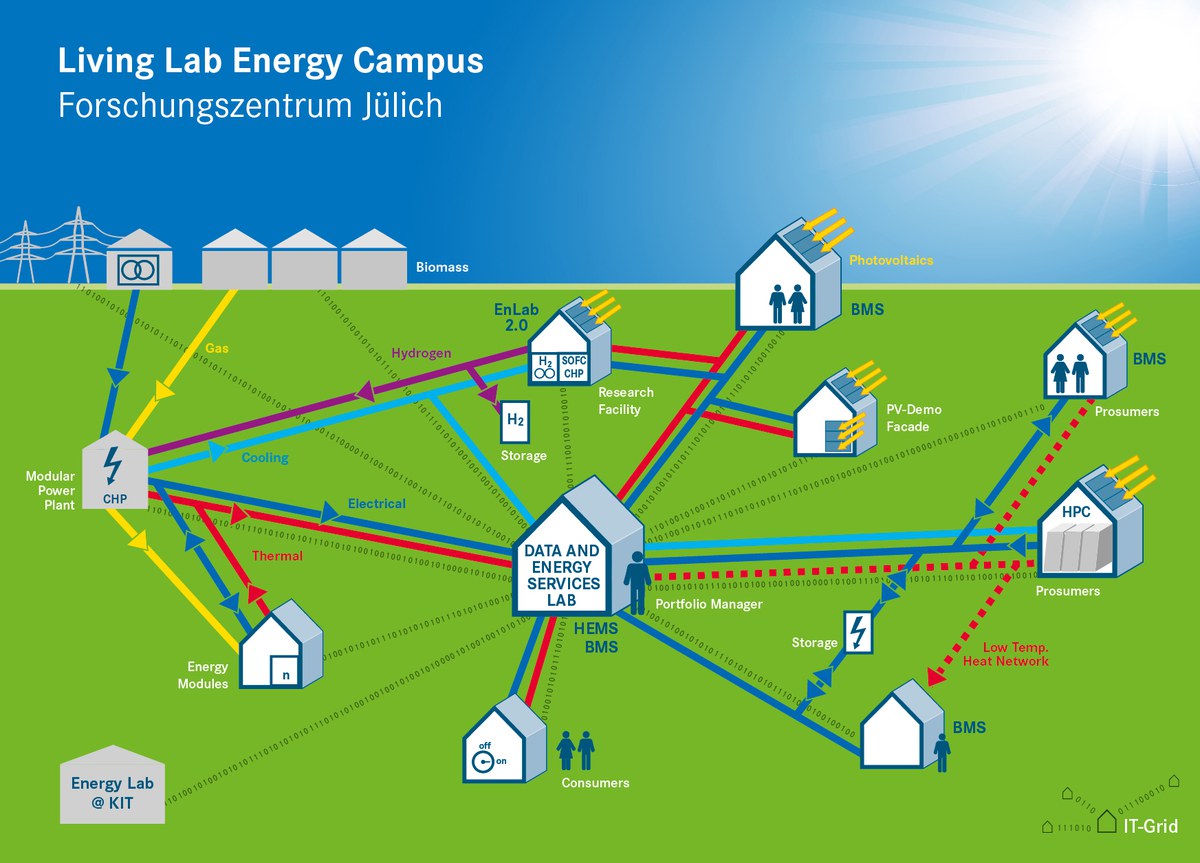

Damit Energie Bedarfsgerecht zur Verfügung gestellt werden kann, sind neue Umwandlungs- und Speichertechnologien gefragt, die nicht nur Elektrizität mit einbeziehen, sondern auch Wärme und Kälte. Der Fachbegriff hierfür ist energetische Sektorkopplung. "Wir betrachten also nicht nur die Elektrizität, sondern auch Wärme auf verschiedenen Temperaturniveaus und chemische Energie in Form von Wasserstoff", erläutert Dr. Stefan Kasselmann, Projektmanager des Living Lab Energy Campus (LLEC). Das eröffnet neue Spielräume für die Nutzung von Energie, macht das Vorhaben aber auch komplexer (siehe auch Bausteine des Projekts).

Doch wo wird wann wie viel Energie erzeugt und verbraucht? Um dies einerseits messen und andererseits realistisch prognostizieren zu können, setzen die Jülicher Experten auf ein entsprechendes Sensor- und Datennetzwerk sowie intelligente Regelungssysteme. Diese werten eine Vielzahl an Informationen von Gebäuden und Anlagen aus, beziehen Ertragsprognosen und Wetterberichte mit ein und können so Strategien für eine optimale Energieversorgung errechnen.

Ob und wie dies im überschaubaren Rahmen funktionieren kann, probiert jetzt das Forschungszentrum Jülich auf einem Teil seines eigenen Campus aus. Hierzu nutzt es die breite Expertise seiner Institute in Forschung und Infrastruktur. Über zehn Organisationseinheiten arbeiten interdisziplinär im LLEC-Projekt zusammen, darunter viele Bereiche des Instituts für Energie- und Klimaforschung, des Bereiches Planen und Bauen, des Gebäude- und Liegenschaftsmanagements, der Stabsstelle Zukunftscampus sowie des Zentralinstituts für Engineering und Analytik.

Konkret sieht das Projekt eine Reihe von Bausteinen vor, die alle optimal ineinander greifen sollen.

Bausteine des Living Lab Energy Campus

Die neue Wärme-Vollversorgungsanlage ersetzt die bisherige Fernwärme aus dem Kohlekraftwerk Weisweiler. Als Energieträger können Erdgas/Biomethan oder Wasserstoff genutzt werden. Langfristig soll Wasserstoff die fossilen Energieträger so weit wie möglich ersetzen.

Auf dem Campus werden verschiedene Photovoltaik-Systeme errichtet. Sie bilden die Grundlage der regenerativen Stromversorgung. Neben klassischen Dachinstallationen wird es auch freistehende Module geben. Außerdem wird erprobt, wie Solarzellen in Fassaden, Überdachungen oder Gehwege integriert werden können.

Unabhängig vom Wetter: Die schwankende Einspeisung der Photovoltaik-Anlagen wird durch zwei große Lithium-Ionen-Batterien ausgeglichen, die den Solarstrom zwischenspeichern. Zugleich unterstützen diese Batterien eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) für Teile des Jülicher Supercomputers.

Eine neue Wasserstoff-Infrastruktur mit Brennstoffzelle und innovativen Speichertechnologien wird errichtet. Den Wasserstoff produziert das Forschungszentrum im neu gebauten Elektrolyseur selbst. Die Grundlage ist "überschüssiger" Solarstrom aus den Photovoltaik-Anlagen, also Solarstrom, der nicht sofort verwendet wird. Der damit produzierte Wasserstoff kann zur Wärme- und Stromerzeugung oder zum Beispiel als Brennstoff für Wasserstoffautos genutzt werden.

Geplant ist auch der Bau eines neuen Niedertemperaturnetzwerks, welches die Abwärme wassergekühlter Supercomputer für die Wärmeversorgung umliegender Gebäude bereitstellt.

Das "Gehirn" des LLEC-Systems wird das Data and Energy Services Lab, eine Leitzentrale auf Basis einer innovativen IT-Plattform, welche am Forschungszentrum Jülich entwickelt wird. Sie vereint innovative Methoden aus dem Bereich Data Science, Simulation, Optimierung und vorausschauender Regelungskonzepten.

Neue Regelungsmodelle

Wie funktioniert das Ganze genau? "Als erstes wird ein digitales Abbild des Campus erstellt", erläutert Stefan Kasselmann. "Danach definieren wir virtuelle Räume - wir sprechen von Bilanzräumen, in denen Energieerzeuger, Energiespeicher und Verbraucher miteinander agieren, und stimmen die einzelnen Komponenten optimal aufeinander ab." Das Projektteam schaut dann zum Beispiel, wie groß eine Photovoltaik-Anlage, ein Batteriespeicher oder ein Elektrolyseur zur Wasserstoffgewinnung ausgelegt sein muss, damit der gesamte Verbund am Ende einen vorgegebenen Anteil regenerativer Energien erreicht. "Sowohl für die Auslegung eines solchen Verbundes als auch für einen optimalen Betrieb wollen wir neue Regelungsmodelle entwickeln, die beispielsweise Wetter, Energienutzungsverhalten und zukünftigen Infrastrukturbedarf des Forschungszentrums einbeziehen." Im realen Umfeld auf dem Campus können die Wissenschaftler dann die Modelle testen und kontinuierlich weiterentwickeln.

Stimmen aus dem Projekt

"Der versorgungssichere Campusbetrieb muss weiterlaufen, während wir neue Bausteine in die Energieversorgung integrieren."

"Wir bewegen uns bei diesem Projekt in einem permanenten Spannungsfeld, weil wir beim LLEC mit vielen, teilweise noch unbekannten Einflussgrößen arbeiten, aber zugleich den Gebäudebetrieb und die Energieversorgung aufrechterhalten müssen. Die Integration der Demonstratoren könnte man daher mit einer OP am offenen Herzen vergleichen. Es muss beispielsweise ein IT-gestütztes Regelungssystem entwickelt werden, um sicherzustellen, dass wir die erzeugte regenerative Energie vorrangig im Betrieb nutzen oder diese speichern. Zudem stellt sich die Frage, wie wir die Energie verrechnen wollen, da wir zukünftig mit smart metering das Prosumer-Verhalten beeinflussen möchten. Für uns ist es jedenfalls eine großartige Aufgabe, an solch einem zukunftsweisenden Projekt mit unseren Ideen und unserem Wissen in der Infrastruktur eng mit der Wissenschaft zusammenzuarbeiten.“

Mark Franken, Mitglied des Lenkungsausschusses, Facility Management

"Wir gehen an die Grenzen des Machbaren, um die Kosten zu senken"

"Einen Elektrolyseur zu bauen, ist für uns nichts Neues. Durch das LLEC bekommen wir jedoch die Gelegenheit, die Wechselwirkungen mit anderen Komponenten einer erneuerbaren Energieversorgung in der Praxis zu testen – der Elektrolyseur dient ja dazu, den selbstproduzierten Solarstrom in Wasserstoff als Energieträger umzuwandeln. Der so erzeugte Wasserstoff kann gespeichert und als Kraftstoff für Brennstoffzellenfahrzeuge, zur Rückverstromung oder in der Wärmeversorgung genutzt werden. Die Frage wird sein: Schätzen wir die Dynamik der Anlage richtig ein? Und welche Komponenten müssen gegebenenfalls angepasst werden? Außerdem entwickeln wir neue Ideen, um zum Beispiel die Kosten zu senken. Denn nur wenn wir einen günstigen Elektrolyseur entwickeln können, lässt sich das Prinzip erfolgreich auf vergleichbare Projekte übertragen. Gerade bei der Reduzierung des Materialeinsatzes und der Steigerung der Leistungsfähigkeit müssen wir daher an die Grenzen des Machbaren gehen."

Dr. Martin Müller, Teammanager Wasserstoff

"Unsere Simulation wird auf dem Campus umgesetzt"

"Um erneuerbare Energien in dezentrale Energiesysteme zu integrieren, muss man verschiedene Energieströme koppeln und ganzheitlich betrachten. Dazu entwickeln wir eine Plattform für Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT), die innovative Methoden in Bereichen wie Data Science, Simulation, Optimierung und vorausschauende Regelungskonzepte vereint. Durch das digitale Abbild des Campus erlaubt die Plattform sowohl eine Planung zukünftiger Änderungsmaßnahmen als auch einen optimalen Betrieb der Energieinfrastruktur. Die Entwicklung der Software ist eine spannende Aufgabe, bei der die wissenschaftlichen Institute und Abteilungen der Infrastruktur sehr eng zusammenarbeiten. Das Schöne am LLEC: In vielen anderen Projekten bleibt es oft bei theoretischen Studien. Hier wird es jedoch auf dem Campus real umgesetzt werden. Und das macht die Aufgabe spannender."

Dr. André Xhonneux, Teammanager Simulation

"Alle tragen zum Erfolg des LLEC bei"

"Damit die Energiewende gelingt, muss auch der Faktor Mensch betrachtet werden. Die zentrale Frage im Teilprojekt Engagement ist, wie wir die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anregen, die gemeinsame Entwicklung des LLEC durch fachliche Expertise und bewusstes Verhalten zu unterstützen. Die Kolleginnen und Kollegen erhalten etwa Informationen zum Energieverbrauch ihres Gebäudes. Zugleich wollen wir gezielt über Mitwirkungsmöglichkeiten informieren und dazu verschiedene – auch spielerische – Aktionen starten. Zum Beispiel solche, in denen die Mitarbeiter die Wirkung ihres Verhaltens selbst messen können. Hierzu entwickeln wir gängige Wissenstransfer- und Beteiligungsverfahren für dieses Projekt weiter. Jeder wird so in die Lage versetzt, Teil der Transformation zu werden."

Dr. Ellen Kammula, Teammanagerin Engagement

"Wir stemmen 30 Einzelprojekte – eine logistische Herausforderung"

"Wir haben einiges vor uns. Die anstehenden Arbeiten aus sieben Themenbereichen gliedern sich für uns in etwa 30 einzelne Bauprojekte auf. Die logistische Herausforderung ist dabei groß, was am Beispiel der Photovoltaik (PV) deutlich wird. Auf der einen Seite planen wir PV-Anlagen im Freifeld und auf Neubauten, auf der anderen Seite werden PV-Module zusätzlich auf Bestandsbauten angebracht, wo wir Fragen wie Dachlast, Blitzschutz und Genehmigungen klären müssen. Hinzu kommt, dass wir den Einbau mitunter in laufende Baumaßnahmen integrieren. Ein anderes Beispiel ist die Nahwärmeversorgung im Bereich um das Jülich Supercomputing Centre, die künftig über die Abwärme des Supercomputers geleistet werden soll. Das ist technisch sehr komplex – und für uns ist es dabei neu und besonders spannend, wie eng wir mit den Wissenschaftlern zusammenarbeiten."

Martin Schuldt, Teammanager Planen und Bauen