Mittels Hirnscan zur individuellen Prognose

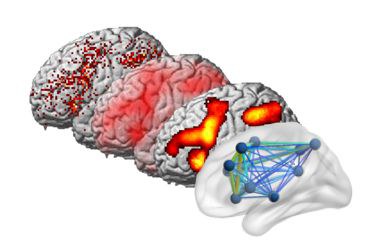

Die Magnetresonanztomographie (MRT) liefert Schnittbilder des Gehirns. Ärzte setzen sie im medizinischen Alltag ein, um krankhafte Veränderungen zu erkennen. Forscher verwenden eine Variante der Methode – die funktionelle MRT (fMRT) –, um die Hirnareale sichtbar zu machen, die im Moment der Aufnahme aktiviert sind. Das Team um Prof. Simon Eickhoff, Direktor am Jülicher Institut für Neurowissenschaften und Medizin, wertet MRT- und fMRT-Hirnscans oft Hunderter von Menschen auf sehr spezielle Weise aus: Es trainiert Computer darin, aus den Bilddaten die Aktivitätsmuster in funktionellen Netzwerken des Gehirns auszulesen. So möchte Simon Eickhoff einmal beurteilen können, inwieweit die Aktivitätsmuster von Menschen individuell verändert sind, die an Depressionen, Schizophrenie oder Morbus Parkinson erkrankt sind. Er hofft, dass sich dann aufgrund dieser Information der weitere Verlauf der Krankheit beim Betroffenen vorhersagen lässt. Unser Autor Frank Frick hat mit dem Hirnforscher gesprochen.

Inwiefern könnten Menschen mit psychischen oder neurologischen Krankheiten in Zukunft von Ihrer Forschung profitieren?

Nehmen wir die Depression als Beispiel. Bis zu 30 Prozent aller Menschen, die sich von einer schweren Depression erholt haben, erkranken später erneut.

Im Zeitalter des Internets wissen die meisten Betroffenen das. Für viele davon ist es sehr wichtig zu erfahren, ob sie zu denjenigen gehören, die einen Rückfall erleiden werden. Das kann Ihnen aber im Moment kein Arzt wirklich vorhersagen, denn er kann nur den aktuellen Zustand beurteilen. Wir denken, dass unsere Methoden und kommende Entwicklungen das Potential haben, eine individuelle Prognose zu geben. Das heißt, man könnte die individuelle Wahrscheinlichkeit für einen Rückfall beziffern.

Ein anderes Beispiel ist Morbus Parkinson. Da wollen viele Erkrankte wissen, ob sie eine Demenz entwickeln werden. Das ist selbstverständlich eine Frage, die auch Angehörige sehr interessiert. Auch hier sehe ich ein sehr wichtiges Anwendungsfeld für künftige prognostische Verfahren.

Wie soll das gehen?

Die Idee lässt sich anhand zweier Patienten erläutern. Deren Krankheitszustand ist äußerlich gleich. Doch die funktionellen Netzwerke im Gehirn zeigen charakteristische Unterschiede, die mittels neuer Verfahren des maschinellen Lernens aus MRT-Aufnahmen sichtbar gemacht werden können. Nehmen wir an, bei dem einen der beiden Patienten sind diese Netzwerke stärker betroffen, als die Ärzte es von den Symptomen her erwarten würden – bei dem anderen sind sie hingegen deutlich weniger verändert. Dann lässt sich leicht nachvollziehen: Bei dem Patienten mit den stark gestörten funktionellen Netzwerken muss man mehr Sorge haben, dass sich sein Zustand in einem Jahr deutlich verschlechtern wird. Unser Konzept beruht also auf der Annahme, dass in den Bilddaten Informationen über Schäden im Gehirn enthalten sind – Schäden, die sich äußerlich erst später offenbaren.

Betonen möchte ich: Noch sind wir sind weit von der klinischen Anwendung unserer Methoden entfernt. Große Teile der Werkzeuge, die wir dafür brauchen werden, insbesondere die Ansätze zur Charakterisierung von funktionellen Netzwerken im Gehirn und zur individuellen Vorhersage, funktionieren aber bereits vielversprechend.

Aber es gibt doch sicher auch Depressive oder Parkinson-Kranke, die ihre Zukunft gar nicht kennen wollen…

Ja. Und ich bin ein Verfechter des Rechts auf Nicht-Wissen. Aber ich habe andererseits in meiner klinischen Tätigkeit erfahren, dass die Frage „Wie geht es weiter?“ für die meisten Patienten und Angehörigen die wichtigste und drängendste ist. Denn viele psychiatrische und neurologische Krankheiten verlaufen schubweise, so etwa die Schizophrenie, oder kontinuierlich fortschreitend, wie zum Beispiel Demenzen.

Könnten die Ergebnisse der Bilddaten-Auswertung künftig auch die Behandlung solcher psychischen und neurologischen Krankheiten verändern?

Ich würde es sehr hoffen, wenn auch sicher nicht in den nächsten Jahren. Das Problem bislang ist: Es hilft längst nicht jedes Medikament bei jedem Patienten, es profitiert also zum Beispiel nicht jeder Depressive von jedem Antidepressivum. Ähnlich ist die Situation bei der Schizophrenie. Im Zweifel muss also bei ausbleibendem Erfolg etwas Neues ausprobiert werden – eine sehr unbefriedigende Situation. Unser Ziel wäre es daher, Signaturen im Gehirn zu finden, die uns sagen: Diesen Patienten sollten wir am besten mit Medikament A behandeln und nicht mit Medikament B. Solche Ansätze haben ein sehr hohes Potential, hier stehen wir aber noch am Anfang.

Sie nutzen Methoden des maschinellen Lernens, um Hirnscan-Bilddaten auszuwerten und Prognosen zu erstellen. Es gibt Kritik und Sorgen angesichts des Einsatzes von künstlicher Intelligenz und dem möglichen Missbrauch von Patientendaten. Wie stehen Sie dazu?

Diese Befürchtungen sind auf jeden Fall erst zu nehmen. In Gesundheitssystemen, gerade im US-amerikanischen, gibt es jetzt schon Überlegungen von Versicherungsunternehmen Hirnscan-Daten auszuwerten. Sie wollen das Erkrankungsrisiko einzelner Menschen berechnen, und man muss sehr optimistisch sein, um nicht zu befürchten, dass dies mit dem Ziel passiert, diese Fälle vorausschauend auszuschließen. Oder man denke an das „Social Credit System“, das in China bereits erprobt wird: Der Staat bewertet das Verhalten der Bürger mit Hilfe Künstlicher Intelligenz. Die Konsequenz kann aber nicht sein, dass wir in Deutschland und speziell hier in Jülich die Forschung an diesen Themen einstellen und die weitere Entwicklung anderen überlassen. Wir haben die Chance, die Entwicklung im Gesundheitsbereich mitzuprägen und die Möglichkeiten und Grenzen von Technologien transparent zu machen. Außerdem sind die Forschungszentren der Helmholtz-Gemeinschaft der Gesellschaft verpflichtet: Wir forschen nicht, um Gewinne zu maximieren, sondern um Antworten auf große gesellschaftliche Herausforderungen zu finden. Diese Chance sollten wir nutzen.

Frank Frick