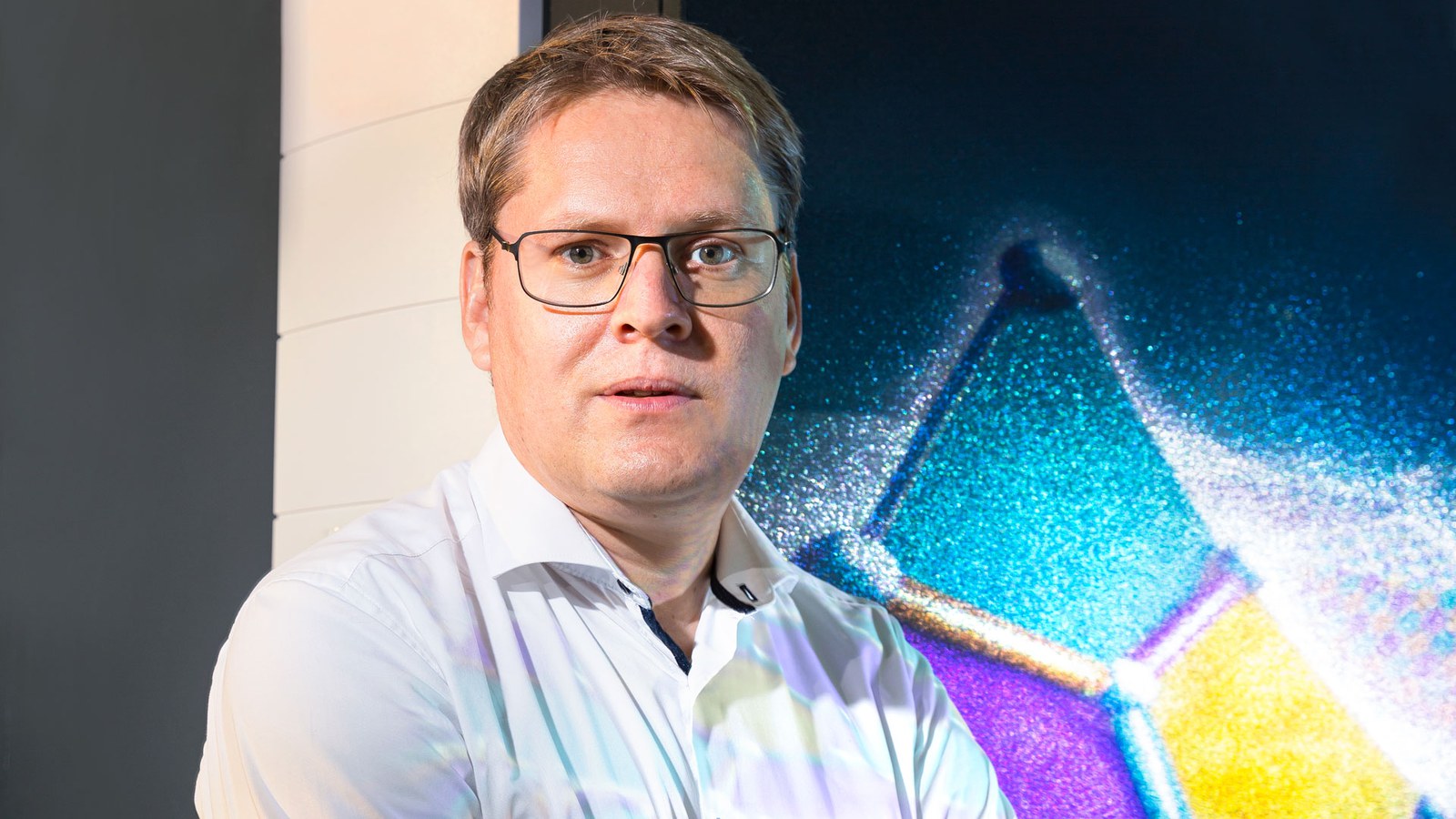

Durchbrüche in der Fehlerkorrektur

Quantencomputer sind deutlich anfälliger für Störungen als herkömmliche Rechner – und damit für Rechenfehler. Deren Korrektur ist eine wesentliche Hürde, um Quantencomputern zum Durchbruch zu verhelfen. Jülicher Forscher um Prof. Markus Müller vom Peter Grünberg Institut (PGI-2/IAS-3) und der RWTH Aachen haben in internationalen Teams zwei vielversprechende Lösungen entwickelt.

Herr Prof. Müller, was sind das für Lösungen?

Zum einen hat ein internationales Team ein Verfahren auf einem supraleitenden Quantencomputer-Chip vorgestellt, das Fehler automatisch ausgleicht, während die Quanteninformation gespeichert wird. Das Besondere: Die Technik, die das Team um Prof. Andreas Wallraff von der ETH Zürich umgesetzt hat, erkennt und korrigiert beide grundlegenden Fehlerarten, den Bit-Flip und den Phasenfehler. Bisherige Verfahren konnten das nicht.

Dieses Verfahren wurde als Meilenstein bezeichnet. Warum?

Dank dieser Technik können wir sicher sein, dass Ergebnisse unserer Quantenberechnungen korrekt, also tatsächlich praktisch nutzbar sind. Die Experimente an der ETH Zürich sind beeindruckend und bestätigen, wie groß das Potenzial von Quantenfehlerkorrekturtechniken ist.

Wie funktioniert das Verfahren?

Eigentlich geht die Quanteninformation eines Qubits verloren, wenn man sie ausliest – also auch, wenn man nachsehen möchte, ob ein Fehler aufgetreten ist. Das Verfahren nutzt aber nicht einzelne Qubits, sondern mehrere zusammen. Dafür wurde ein Chip mit 17 supraleitenden Qubits entwickelt. 9 Qubits bilden ein sogenanntes logisches Qubit, also die Einheit, mit der ein fehlerkorrigierter Quantencomputer rechnet. Die übrigen acht Qubits spüren Fehler auf, ohne die im logischen Qubit gespeicherte Information durch den Auslesevorgang zu stören. Dazu werden sie wiederholt und schnell gemessen. Daraus lässt sich dann sehr gut ableiten, welche Fehler wo auf dem Chip aufgetreten sind. Die Auswirkungen der entdeckten Fehler lassen sich anschließend beheben.

Was war Ihr Anteil an der Entwicklung?

Mein Team hat Charakterisierungstechniken beigesteuert, die wir bereits zuvor in unserer Gruppe erforscht hatten, etwa um die Qualität des logischen Qubits zu beurteilen. Unsere Techniken ermöglichten es auch, Fehler, die trotz der hohen Güte des Experiments gelegentlich auftreten können, ihrer Natur nach zu unterscheiden und zu bewerten.

Und worum geht es bei der anderen Lösung?

Sie identifiziert Fehler schon während der Berechnungen des Quantencomputers. Gemeinsam mit Kollegen von der Universität Innsbruck haben wir gezeigt, wie ein Algorithmus auf einem Quantencomputer programmiert werden kann, damit auftretende Quantenfehler das Ergebnis der Berechnungen nicht verfälschen – also ein fehlertolerantes Quantenrechnen. Dafür haben wir zum ersten Mal ein universelles Set von Rechenoperationen auf zwei logischen Quantenbits eines Ionenfallen-Quantencomputers realisiert. Aus diesen Operationen lassen sich beliebige Quantenalgorithmen aufbauen – ein wichtiger Schritt, um fehlerkorrigierte Quantencomputer frei programmierbar und für verschiedenste praktische Problemstellungen nutzbar zu machen.

DIE FRAGEN STELLTE TOBIAS SCHLÖSSER

Das ausführliche Interview finden Sie hier: go.fzj.de/fehlerkorrektur-supraleitende-qubits

Bild: Forschungszentrum Jülich | Sascha Kreklau