Kartierung des Gehirns

Korbinian Brodmann, vor 150 Jahren geboren und vor 100 Jahren gestorben, hat mit einer Karte des Gehirns Generationen von Medizinern beeinflusst. Der Gehirnatlas des Human Brain Project steht in dieser Tradition, zugleich aber für ganz neue wissenschaftliche Dimensionen.

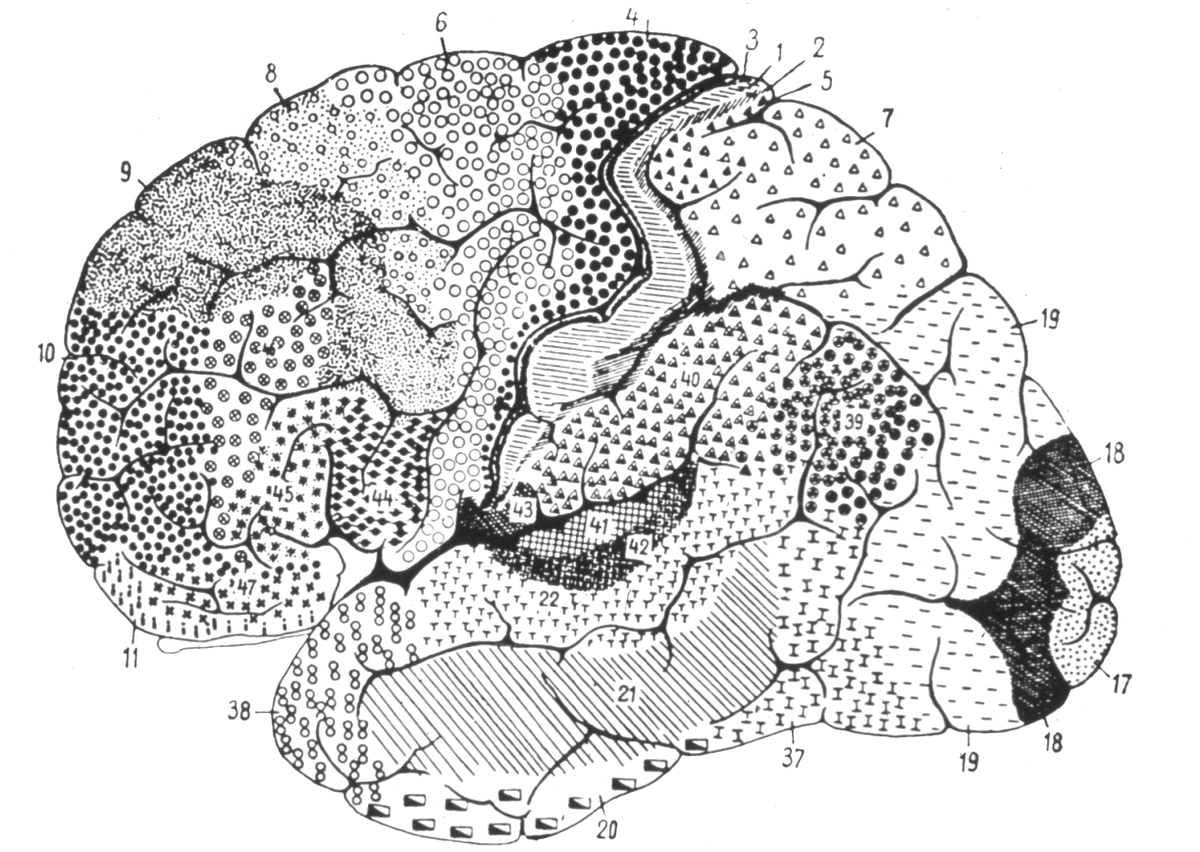

Korbinian Brodmann untersuchte hauchdünne Scheibchen von Gehirnen. Er betrachtete diese unter dem Mikroskop und zeichnete, was er sah: Zellgewebe, das je nach betrachteter Gehirnregion unterschiedlich aufgebaut ist. So erstellte der Psychiater und Anatom eine Karte der Großhirnrinde, die bis heute in kaum einem Buch über das menschliche Gehirn fehlt. Einigen Arealen auf seiner 1909 veröffentlichten Karte wies er Funktionen wie Sprechen, Hören und Sehen zu. Für andere konnte er solch eine Zuordnung nicht vornehmen. Inspiriert war er dabei von Berichten über die Ausfälle von Funktionen durch Hirnschädigungen oder durch neurochirurgische Eingriffe.

43 Areale gibt es auf der Karte von Brodmann - versehen mit Nummern zwischen 1 und 52. Dabei fehlen verwirrenderweise die Nummern 12 bis 16 und 48 bis 51. Brodmann erklärte dies damit, dass Areale mit den fehlenden Nummern in anderen Säugetieren deutlich erkennbar, aber im menschlichen Gehirn nicht zu identifizieren seien. Damit legte er einen wichtigen Grundstock für vergleichende anatomische Untersuchungen.

Heute wissen Experten, dass Brodmanns Karte zu erheblichen Teilen so nicht zutrifft. So hatte Brodmann etwa nur drei Areale für die Sehrinde bestimmt. "Wir wissen heute, dass an der visuellen Wahrnehmung und Verarbeitung weit mehr Areale beteiligt sind", sagt Prof. Katrin Amunts, Direktorin am Jülicher Institut für Neurowissenschaften und Medizin (INM-1). "Die Arbeit von Brodmann war dennoch eine herausragende wissenschaftliche Leistung", sagt Prof. Karl Zilles, Seniorprofessor am Jülicher Institut für Neurowissenschaften und Medizin (ebenfalls INM-1). "Unter anderem hatten viele Ärzte am Anfang des 20. Jahrhunderts geglaubt, das Gehirn sei einheitlich aufgebaut. Das widerlegte Brodmann durch seine präzisen Beobachtungen. Außerdem hat Brodmann trotz aller Unterschiede zwischen verschiedenen Säugetieren und dem Menschen erkannt, dass es eine gemeinsame evolutionäre Entwicklung der Hirnrinde gab."

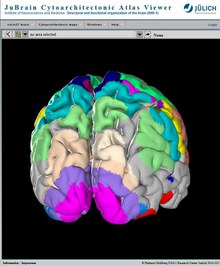

Prof. Katrin Amunts, seit 2016 wissenschaftliche Leiterin des Human Brain Project, arbeitet schon über 20 Jahre mit modernsten Verfahren. Im Ergebnis entstand der JuBrain Atlas, der schon jetzt mehr als 200 Hirnregionen umfasst und individuelle Unterschiede zwischen den Gehirnen widerspiegelt. Die Forscher analysierten für jedes Areal zehn verschiedene Gehirne und berechneten daraus Wahrscheinlichkeiten, die zeigen, wo die Areale liegen und wie groß sie sind. Algorithmen bestimmen dabei die Arealgrenzen auf einheitliche Weise, während verschiedene Forscher wahrscheinlich die Grenzen nicht immer exakt gleich festlegen würden. Sowohl JuBrain als auch das Jülicher Referenzgehirn Big Brain fließen in den Atlas des europäischen Human Brain Project ein.

Ergebnis wird ein dreidimensionales Modell des Gehirns sein, das zudem „multimodal“ ist: Es zeigt nicht nur die Zellarchitektur, sondern auch die Verteilung der Botenstoff-Rezeptoren, die funktionellen Aufgaben der Region und vieles mehr. All diese Daten sind frei verfügbar und werden immer ergänzt. Der Atlas macht außerdem sichtbar, wie die Areale über Faserverbindungen in Kontakt stehen. Eine wichtige Information, um die Zusammenarbeit der Areale bei komplexen Aufgaben zu verstehen.

Wer war Korbinian Brodmann?

Korbinian Brodmann kam am 17. November 1868 in Hohenfels-Liggersdorf im heutigen Baden-Württemberg zur Welt. Er studierte Medizin an den Universitäten München, Würzburg, Berlin und schließlich Freiburg im Breisgau. Nach seiner Approbation in Freiburg 1895 arbeitete er wenige Wochen als praktischer Arzt im Schwarzwald. 1896 erkrankte er an Diphterie. Um die Krankheit auszuheilen, reiste er ins Fichtelgebirge nach Alexandersbad. Dort praktizierte der Hirnforscher Oskar Voigt, Leiter der Nervenheilanstalt. Brodmann nahm eine Assistenzstelle bei ihm an.

Unter Vogts Einfluss entschied Brodmann, sich künftig auf die Fachgebiete Neurologie und Psychiatrie zu konzentrieren. Nach weiteren beruflichen Stationen traf er 1901 in Frankfurt mit dem Arzt Alois Alzheimer zusammen, der sein Interesse an neuroanatomischen Problemen weckte. Noch im selben Jahr folgte Brodmann seinem Mentor Vogt an das Neurobiologische Laboratorium in Berlin, wo er unter anderem seine berühmte Hirnkarte erstellte.

1910 verließ er die Hauptstadt, unter anderem weil die Universität in Berlin seine Habilitationsschrift ablehnte. Trotzdem wurde er 1913 an der Universität Tübingen zum Professor berufen. 1916 lernte er in Halle die medizinisch-technische Assistentin Margarete Franke kennen, die er im April 1917 heiratete. Nach der Geburt einer Tochter erhielt er 1918 einen Ruf an die Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie in München, dem er im April folgte. Nur rund vier Monate später, am 22. August, starb Brodmann wohl an einer Folge seines Berufs: Eine Infektion, die er sich vermutlich bei einer Obduktion zugezogen hatte, mündete in einer tödlichen Blutvergiftung.

Frank Frick