Neue magnetische Ordnung entdeckt

Physiker aus Jülich, Kiel und Hamburg finden atomares magnetisches Wirbelgitter in dünner Metallschicht

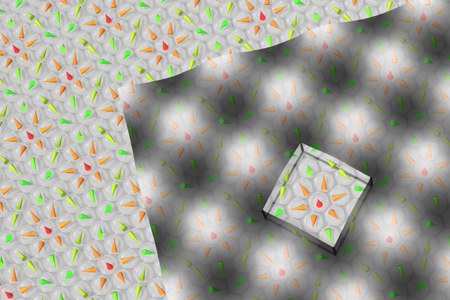

Jülich, 31. Juli 2011- Physiker des Forschungszentrums Jülich und der Universitäten in Kiel und Hamburg haben erstmals ein regelmäßiges Gitter aus stabilen magnetischen Skyrmionen – wirbelförmigen Strukturen aus atomaren Spins – an einer Oberfläche statt in Volumen-Materialien gefunden. Solche winzigen Formationen könnten einmal die Grundlage einer neuen Generation von kleineren und leistungsfähigeren Datenspeichern für die Informationstechnologie bilden. Die Forscher entdeckten die magnetischen Wirbel, die aus jeweils nur 15 Atomen bestehen, in einer atomaren Lage Eisen auf Iridium. Ihre Ergebnisse stellen sie in der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins „Nature Physics“ vor (DOI: 10.1038/NPHYS2045).

Die Existenz magnetischer Skyrmionen wurde bereits vor über 20 Jahren vorhergesagt, aber erst 2009 experimentell nachgewiesen: Eine Gruppe der Technischen Universität München hatte Gitter aus magnetischen Wirbeln in Mangansilizium in einem schwachen Magnetfeld gefunden. Anders als diese Strukturen, existieren die jetzt von Physikern aus Jülich, Kiel und Hamburg entdeckten auch ohne ein externes Magnetfeld und finden sich an der Oberfläche des untersuchten Materials, anstatt in seinem Inneren. Ihr Durchmesser beträgt nur wenige Atome. Damit sind sie mindestens eine Größenordnung kleiner als die bisher bekannten Skyrmionen.

„Die magnetisch stabilen Objekte, die wir entdeckt haben, verhalten sich wie Teilchen und ordnen sich wie Atome auf einem zweidimensionalen Gitter an“, erläutert Prof. Stefan Blügel, Direktor an den Jülicher Instituten Peter Grünberg Institut und Institute for Advanced Simulation. „Mit der Entdeckung ist für uns ein langgehegter Traum in Erfüllung gegangen.“ Schon 2007 hatte das gleiche Team eine neuartige magnetische Ordnung in einer dünnen Manganschicht auf Wolfram gefunden und die entscheidende Bedeutung der so genannten Dzyaloshinskii-Moriya-Wechselwirkung bei der Entstehung ihrer Wellenstruktur nachgewiesen. Dieselbe Wechselwirkung ist auch nötig, damit die wirbelförmigen Skyrmionen entstehen.

Die Entdeckung des Skyrmionengitters gelang den Wissenschaftlern nicht auf Anhieb. Ursprünglich wollten sie eine atomare Lage von Chrom auf Iridium präparieren, um einen anderen darin vermuteten magnetischen Zustand zu untersuchen. Nachdem die Experimente erfolglos verliefen, versuchten sie es mit anderen Metallen. Bei spinpolarisierten rastertunnelmikroskopischen Untersuchungen von Eisen auf Iridium an der Uni Hamburg fielen den Forschern dann regelmäßige magnetische Muster auf, die nicht mit der Kristallstruktur der Metalloberfläche übereinstimmten. „Wir waren gleich sicher, dass wir Skyrmionen entdeckt hatten“, so Blügel. Aufwendige Rechnungen an Jülicher Supercomputern erbrachten nun den Beweis.

Das Ergebnis ist ein Modell, das die Entstehung der Spinanordnung durch ein komplexes Zusammenspiel dreier Wechselwirkungen beschreibt: der chiralen Dzyaloshinskii-Moriya-Wechselwirkung, der konventionellen Wechselwirkung zwischen Spins und einer nichtlinearen Wechselwirkung, an der jeweils vier Spins beteiligt sind. Das Modell soll helfen, magnetische Strukturen auf Oberflächen zukünftig gezielt zu beeinflussen. „Wir planen nun zu untersuchen, wie elektrischer Strom auf die Skyrmionen wirkt: Wie „reiten“ etwa die Elektronenspins des fließenden Stroms auf den Wirbeln, wie beeinflussen sie den Widerstand und lassen sich die Wirbel bewegen?“, sagt Blügel.

Originalveröffentlichung:

Spontaneous atomic-scale magnetic skyrmion lattice in two dimensions;

Stefan Heinze, Kirsten von Bergmann, Matthias Menzel, Jens Brede, André Kubetzka, Roland Wiesendanger, Gustav Bihlmayer, Stefan Blügel;

Nature Physics, Online-Veröffentlichung vom 31.07.2011;

DOI: 10.1038/NPHYS2045

Weitere Informationen:

Pressemitteilung der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel vom 01.08.2011 "Gitter aus magnetischen Wirbeln": http://www.uni-kiel.de/aktuell/pm/2011/2011-100-skyrmion.shtm

Pressemitteilung der Universität Hamburg vom 31.07.2011 "Gitter aus magnetischen Wirbeln": http://www.sfb668.de/

Zur Pressemitteilung vom 10.05.2007 „Supercomputer zeigt: Nanoschichten haben Sinn für Drehungen“: http://www.fz-juelich.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/UK/DE/2007/indexd482_htm.html

Forschung am Institut Quanten-Theorie der Materialien: http://www.fz-juelich.de/pgi/pgi-1/DE/Home/home_node.html

Ansprechpartner:

Prof. Dr. Stefan Blügel, Quanten-Theorie der Materialien, Forschungszentrum Jülich, Tel. 02461 61-4249, E-Mail: s.bluegel@fz-juelich.de

Pressekontakt:

Angela Wenzik, Wissenschaftsjournalistin, Forschungszentrum Jülich, Tel. 02461 61-6048, E-Mail: a.wenzik@fz-juelich.de

Das Forschungszentrum Jülich...

... betreibt interdisziplinäre Spitzenforschung, stellt sich drängenden Fragen der Gegenwart und entwickelt gleichzeitig Schlüsseltechnologien für morgen. Hierbei konzentriert sich die Forschung auf die Bereiche Gesundheit, Energie und Umwelt sowie Informationstechnologie. Einzigartige Expertise und Infrastruktur in der Physik, den Materialwissenschaften, der Nanotechnologie und im Supercomputing prägen die Zusammenarbeit der Forscherinnen und Forscher. Mit rund 4 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehört Jülich, Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft, zu den großen Forschungszentren Europas.