BioökonomieREVIER: Zukunft gestalten durch Aus- und Weiterbildung zur Bioökonomie im Rheinischen Revier

Jülich/Gelsenkirchen, 24. März 2021 – Im Rheinland existiert eine bundesweit einmalige Wissenschaftslandschaft zur Bioökonomie. Inwieweit wird dieses Potenzial durch Aus- und Weiterbildung schon heute für die Wirtschaft der Region genutzt? Wo sollten regionale Kompetenz- und Qualifizierungsprofile geschärft werden? Das Institut für Arbeit und Technik (IAT) der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen hat im Auftrag der Strukturwandelinitiative BioökonomieREVIER, die vom Forschungszentrum Jülich koordiniert wird, hierzu eine Studie vorgelegt. Sie bietet einen Überblick über Branchenschwerpunkte und gibt Impulse für die bioökonomische Aus-, Fort- und Weiterbildung im Rheinischen Revier.

Die vorliegende Studie "Wissen und Bildung" ist der zweite Teil einer Serie, die sich mit Bioökonomie-Potenzialen im Rheinischen Revier befasst. Im ersten Teil wurden die Potenziale von Land- und Ernährungswirtschaft beleuchtet. In der Fortsetzung der Serie werden dann die Bioökonomie-Potenziale der Industrie in der Region vorgestellt. Die Ergebnisse fließen ein in konkrete Handlungsempfehlungen für nachhaltige Wertschöpfung für die Zukunft der Region. Die Studienserie entsteht im Rahmen der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Initiative BiökonomieREVIER Rheinland.

Ein Blick auf die Branchenstruktur des Rheinischen Reviers zeigt: Die Region verfügt über sehr gute Voraussetzungen für eine Transformation hin zu nachhaltigem, biobasierten Wirtschaften. Hier gibt es Berufe und Tätigkeiten, die für den Wandel von besonderer Relevanz sind. Sie finden typischerweise Einsatz in den zahlreichen kleinen und mittleren Unternehmen der Region. Schlüsselbranchen sind hier vor allem die Land- und Ernährungswirtschaft, Chemie- und Kunststoffindustrie mit Biotechnologie und Pharma, die Branchen Papier- und Textil, aber auch Energie, Bau, Informationstechnik, Logistik und der Maschinenbau.

Der Strukturwandel hin zu einer nachhaltigen Bioökonomie erfordert Branchenvernetzung und damit verbunden ein Aufbrechen von Denkweisen und Kulturen, die sich bisher an den klassischen Wirtschaftsstrukturen orientiert haben. Es wird erforderlich sein, Fächer und Disziplinen, die bislang wenig miteinander gemeinsam hatten, zusammenzudenken. Insbesondere die Aus-, Fort- und Weiterbildung der Belegschaft müssen zukünftig an dieser Herausforderung ausgerichtet werden.

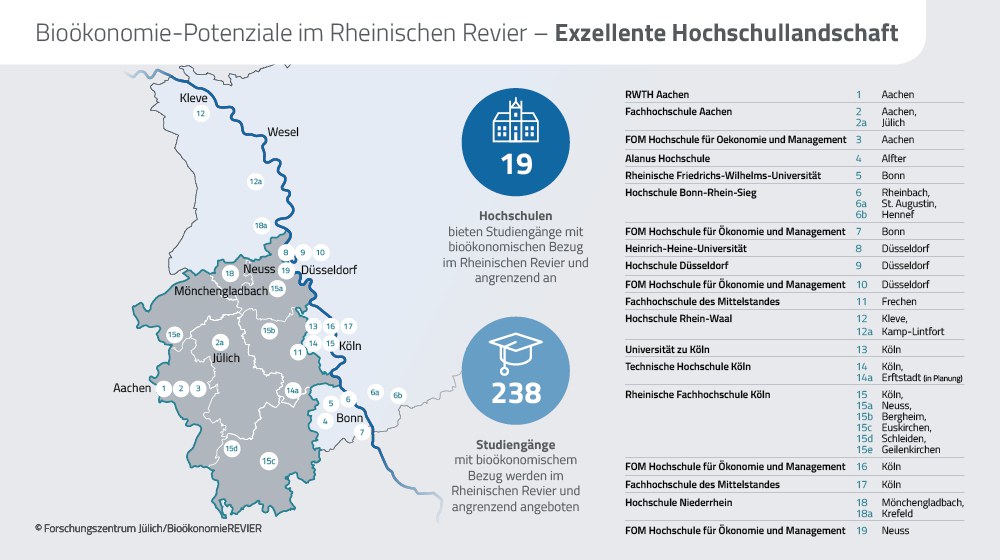

Exzellente Hochschullandschaft im Rheinischen Revier

Die im Rheinischen Revier sowie im regionalen Umfeld vorhandene akademische Wissenslandschaft ist mit ihren insgesamt 19 Universitäten, Fachhochschulen und Forschungseinrichtungen in ihrer Dichte beispiellos. Insgesamt werden schon heute 238 Studiengänge mit Bezug zur Bioökonomie angeboten. In vielen Bereichen wird ein exzellentes Niveau mit überregionaler und internationaler Strahlkraft erreicht. Darüber hinaus verfügt die Region über eine große Bandbreite an wissenschaftlichen Netzwerken und Verbünden für Wissensgenerierung und Wissenstransfer. Das Bioeconomy Science Center (BioSC) etwa bietet bereits akademische Ausbildungsformate zur integrierenden Bioökonomie an.

Eine weitere Bündelung der zahlreichen Netzwerke und Institutionen, die bereits heute ihren Beitrag zu einer regionalen Bioökonomie leisten, wäre ein wichtiger Schritt in die Zukunft. "Bislang vermitteln die auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Studiengänge vor allem naturwissenschaftliche und technische Kompetenzen", sagt Michaela Evans, Studienleiterin und Direktorin des Forschungsschwerpunkts Arbeit und Wandel am IAT. "Demgegenüber mangelt es an sozial- und arbeitswissenschaftlichen Bezügen zur Begleitung betrieblicher Transformationsprozesse in der Arbeitswelt. Hier muss sich die Region weiter vernetzen und mit strukturierten Angeboten breiter aufstellen." Jens Herrmann, der als wissenschaftlicher Mitarbeiter am IAT mit der Durchführung der Studie betraut war, ergänzt: "Luft nach oben gibt es insbesondere auch beim Wissenstransfer in die Praxis, vor allem im Hinblick auf die konkrete Umsetzung innovativer Ansätze durch kleinere und mittlere Unternehmen."

Der nichtakademische Bereich

In der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung im nichtakademischen Bereich finden sich bisher nur wenige Bildungsangebote, die explizit auf die Bioökonomie zielen. Zwar werden viele relevante Berufe ausgebildet, diese thematisieren jedoch meist nur allgemeine Fragen zu Umweltschutz und Nachhaltigkeit, etwa eine energiesparende Arbeitsweise. Eine Perspektive sieht Evans in der dualen Berufsausbildung: "Eine stärkere Einbindung aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse aus der Region in die duale Berufsausbildung vor Ort erweitert die Optionen einer bioökonomischen Kompetenz- und Qualifizierungslandschaft."

Handlungsempfehlungen und Instrumente für den Strukturwandel zur Bioökonomie

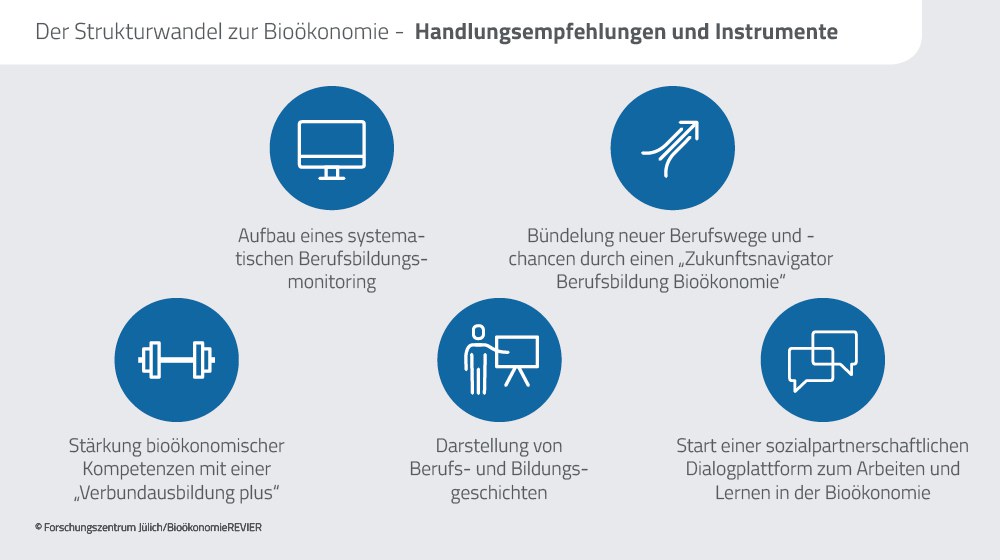

Die Untersuchung empfiehlt einen ganzheitlichen Fortschrittsmonitor "Wissen.Kompetenz.Beruf.Bioökonomie", aus dem sich Instrumente entwickeln lassen, die neue Bildungsstandards definieren. Sie gibt folgende fünf Handlungsempfehlungen:

- Aufbau eines systematischen regionalen Berufsbildungsmonitorings,

- Bündelung neuer Berufswege und -chancen durch einen "Zukunftsnavigator Berufsbildung Bioökonomie",

- Stärkung bioökonomischer Kompetenzen mit einer "Verbundausbildung plus",

- Darstellung von Berufs- und Bildungsgeschichten sowie

- Start eines sozialpartnerschaftlichen Dialogs zum Arbeiten und Lernen in der Bioökonomie. Wirtschafts-, Sozial- und Kommunikationswissenschaften könnten hier mit ihren Fachkompetenzen zur Verankerung eines bioökonomischen Strukturwandels zur regionalen Identität beitragen.

"Die vorgeschlagenen Entwicklungen in der Aus- und Fortbildung können den Grundstock bilden, um die Arbeitskräfte der Zukunft im Rheinischen Revier auszubilden. Damit wird nicht nur ein akuter Bedarf gedeckt, sondern auch neue Formen des Zusammenarbeitens in der Region gestaltet", erklärt Prof. Ulrich Schurr, Direktor des Instituts für Pflanzenwissenschaften am Forschungszentrum Jülich und Initiator von BioökonomieREVIER. "Erste Ansätze, die exzellente Wissenslandschaft mit den Unternehmen in der Region branchenübergreifend zu verknüpfen, werden bereits sichtbar. Das Netzwerken muss jetzt aber weiter auch in die berufliche Bildung übertragen werden. Kurz-, mittel- und langfristig sind in der Region ausgebildete junge Menschen und Arbeitnehmer, die sich in Schlüsselqualifikationen weiterbilden, der Schlüssel für den Aufbau einer nachhaltigen Bioökonomie."

Ausblick Bioökonomie im Rheinischen Revier: Übersetzung der Nachhaltigkeitsziele Deutschlands und der Vereinten Nationen (UN) für die Region

Das Rheinische Revier soll Modellregion für biobasiertes Wirtschaften werden. Insbesondere im Hinblick auf die Nachhaltigkeit spielen die an regionale Bedarfe angepasste Bildung und Ausbildung dabei eine zentrale Rolle. Die vorgelegte Studie gibt hierzu konkrete Handlungsanweisungen.

Der eingeschlagene Weg im Revier setzt konsequent Vorgaben aus der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie um, deren Weiterentwicklung das Bundeskabinett am 10. März 2021 bestätigt hat. Sie orientiert sich an den 17 globalen Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, kurz SDGs) der UN, die im Rahmen der Agenda 2030 umgesetzt werden sollen. Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) ist dabei ein wichtiger Treiber für die Agenda 2030. Auch die in 2020 vom Bund beschlossene Nationale Bioökonomiestrategie zielt darauf ab, mit Lösungen aus diesem Bereich zur Nachhaltigkeitsagenda beizutragen. Damit wird deutlich, wie sehr Bildung zu ressourcenschonendem und umweltverträglichen Wirtschaften beitragen kann.

Weitere Informationen:

Studie "Wissen und Bildung"

Modellregion BioökonomieREVIER Rheinland

Institut für Arbeit und Technik (IAT)

Teil 1 der Studienserie Bioökonomie-Potenziale im Rheinischen Revier: Rohstoffe und Ernährung

Forschungsverbund Bioeconomy Science Center (BioSC)

Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, Weiterentwicklung vom 10. März 2021

Pressekontakt:

Anke Krüger

Kommunikation

Koordinierungsstelle BioökonomieREVIER

IBG-2: Pflanzenwissenschaften

Forschungszentrum Jülich

Tel. 02461 61-85448

E-Mail

anke.krueger@fz-juelich.de