Wir warten nicht auf den Fortschritt, wir wollen ihn gestalten.

Wir wollen Wandel und Fortschritt in der Gesellschaft nicht nur forschend begleiten, sondern ein Schrittmacher sein: für das Verständnis und die Therapie neurologischer Krankheiten und des Gehirns ebenso wie für die Digitalisierung der Zukunft und den nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen der Erde. Ein Beispiel dafür ist die Energiewende: Zu ihrem Gelingen tragen wir zum einen durch unsere Forschung bei, die Energieversorgung unseres Campus gestalten wir aber auch als offenes, „lebendiges“ Labor, in dem neue Energietechnologien erprobt werden. Für dezentral angelegte Energiesysteme der Zukunft sind wir Modellquartier und nutzen dazu simulations- und datenwissenschaftliche Methoden.

Was wird am Campus für Klimaschutz getan?

Das Forschungszentrum verfolgt das Ziel, den eigenen CO2-Ausstoß deutlich zu reduzieren. Bereits 2016 wurde ein umfassender Klimaschutzplan vorgelegt, der konkrete Maßnahmen und Einsparpotenziale zur CO2-Reduzierung enthält. Dieser Plan wird im Rahmen der städtebaulichen Masterplanung kontinuierlich weiterentwickelt und dient uns als zentrale Handlungsgrundlage. Ein wesentlicher Bestandteil in der klimafreundlichen Gestaltung unserer Infrastruktur ist die Inbetriebnahme einer eigenen Wärmevollversorgungszentrale.

Wärmevollversorgungszentrale

Seit dem 1. April 2023 ist die WVVZ offiziell in Betrieb. Das Herzstück der über 50 Meter langen Anlage am Süd-Ring sind drei Blockheizkraftwerke mit insgesamt 13.000 KW Leistung jeweils für Wärme und Strom. Hier werden etwa 1,5 Millionen Kubikmeter Erdgas im Monat verbrannt. Mit der WVVZ können betriebs- und versorgungssicher Wärme erzeugt werden, aber auch Strom und Kälte. Geplant ist, etwa 90 % des Strombedarfs am Campus zu decken, also jährlich bis zu 90 Gigawattstunden. Mit der WVVZ kann die Wärmeversorgung des Campus deutlich nachhaltiger werden. Im Vergleich zur Fernwärme können im Jahr so vermutlich rund 15 % CO₂ eingespart werden. Um noch klimafreundlicher zu werden, kann künftig auch aufbereitetes Biogas eingespeist werden. Gemeinsam mit der Jülicher Energieforschung testet das Team von Matthias Papra (T-MZ), Leiter der WVVZ, zudem bereits, wie sich am FZJ erzeugter Wasserstoff geregelt beimischen lässt. So wollen wir den Erdgasverbrauch für den Campus weiter reduzieren.

Projekt „ExaHeat“

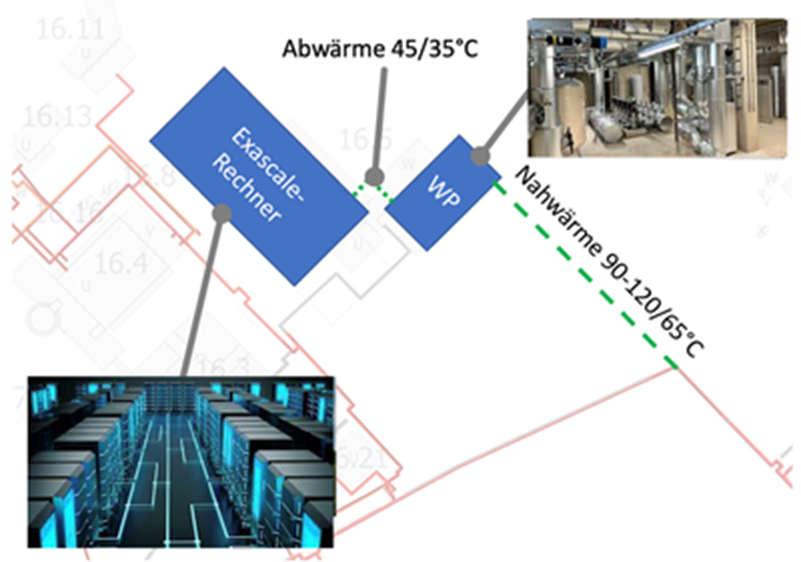

Der zukünftige Exascale-Computer „Jupiter“ auf unserem Campus dringt in ganz neue Leistungsbereiche vor. Das Wort Exa beschreibt dabei die Fähigkeit, eine Trillion Rechenoperationen pro Sekunde durchzuführen. Dazu benötigt der Computer jedoch eine elektrische Leistung von ca. 18 MW. Mit Inbetriebnahme des Rechners erhöht sich der Stromverbrauch des Forschungszentrums erheblich. Gleichzeitig erzeugt der Rechner eine entsprechende Menge an Abwärme, die prinzipiell nutzbar ist.

Um die Abwärme des Exascale-Rechners für den Campus nutzbar zu machen, startete 2023 das Projekt „ExaHeat“. Das Projekt sieht die Errichtung einer Abwärmezentrale vor, um zunächst 20 % (3,6 MWp) der Abwärme nutzbar zu machen. Mithilfe der Installation innovativer Industriewärmepumpen wird die Temperatur von ca. 43 °C auf ca. 100 °C angehoben. „Dadurch ist eine Senkung der CO₂-Emissionen im Wärmesektor um bis zu 15 % möglich“, betont Projektmanager Marcel Sommer (TB-X). Die gesamte Anlage soll so gebaut werden, dass zukünftige Erweiterungen der Abwärmenutzung bis auf zunächst 50 % möglich sind.

Jülicher Reallabor für zukünftige Energiesysteme

Das Living Lab Energy Campus (LLEC) wurde 2018 gegründet und dient als Plattform zur Entwicklung moderner Energieversorgungssysteme. Dabei werden intelligente Regelungsstrategien für Wärme, Strom, Energiespeicher und Mobilität getestet. Auf dem Campus werden hierfür verschiedene Energie-Demonstratoren wie Wasserstoff-Technologien, Lithium-Ionen-Batterien und Photovoltaiksysteme installiert und über eine intelligente Steuerungsplattform miteinander vernetzt. So entsteht ein Reallabor, in dem die unterschiedlichen Komponenten und ihr Zusammenspiel unter realen Bedingungen getestet werden.

"Unser gemeinsames Ziel ist die Entwicklung eines intelligenten Energiesystems, das die Themen Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und Benutzerkomfort gleichermaßen integriert. Das LLEC und alle Beteiligten leisten einen wesentlichen Beitrag zur Bewältigung der gesellschaftlichen Herausforderungen zukünftiger Energiesysteme“, sagt Dr. Stefan Kasselmann, Projektmanager des LLEC und Leiter des Fachbereichs Intelligent Campus (TB-X).

Energieeffizientes Supercomputing

Mit JUPITER betreibt das Forschungszentrum Jülich am Jülich Supercomputing Centre (JSC) seit 2025 den ersten europäischen Supercomputer der Exascale-Klasse. JUPITER wird die Forschung zu zentralen Nachhaltigkeitsthemen entscheidend voranbringen. Hierzu zählt die Entwicklung nachhaltiger Energiesysteme – etwa durch die Optimierung von Stromnetzen, die Simulation neuartiger Energiespeicher-Materialien und die Modellierung künftiger Wasserstofftechnologien. JUPITER ist mit besonders energieeffizienten Prozessoren ausgestattet und wird mit Ökostrom betrieben. Mit mehr als 60 Milliarden Rechenoperationen pro Watt ist er 2025 das energieeffizienteste System unter den fünf schnellsten Supercomputern weltweit laut TOP500-Liste. Mit seiner hocheffizienten Warmwasserkühlung sind JUPITER und die zugehörige Infrastruktur darauf ausgelegt, die im Betrieb erzeugte Abwärme zum Heizen von Gebäuden zu nutzen und soll mittelfristig einen substanziellen Anteil des Wärmebedarfs am Jülicher Campus decken.

„Der Energieverbrauch, in diesem Fall von Ökostrom, und eine mögliche Wärmerückgewinnung waren bei JUPITER schon während der Beschaffung wichtige Themen. Die JUPITER-Hardware bietet verschiedene Möglichkeiten zur Energieoptimierung“, sagt Benedikt von St. Vieth, Leiter der Abteilung „HPC, Cloud, Datensysteme und Services“, die beim Jülich Supercomputing Centre (JSC) für Aufbau und Betrieb von JUPITER zuständig ist.

Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien

Auf dem Campus Jülich erzeugen seit einigen Monaten rund 3.000 Solarmodule grünen Strom. Die 8.500 Quadratmeter große Photovoltaik-Anlage mit einer installierten Leistung von 1,1 Megawatt ist Teil des Real Labors Living Lab Energy Campus (LLEC) des Forschungszentrums Jülich (FZJ). Das Projekt zielt darauf ab, Lösungen für zukünftige Energiesysteme zu entwickeln und unter realen Bedingungen zu testen. Die damit größte PV-Anlage des FZJ ist 2024 als Teil von Jülichs Reallabor in Betrieb gegangen. Bislang wurden im Projekt viele kleinere PV-Systeme installiert, meist in Form von Dachanlagen, aber auch als gebäudeintegrierte Fassaden-PV, PV-Oberlicht oder „Solar Walkway“. Die neue Anlage befindet sich als Freiflächenanlage auf einem ehemaligen Reaktorgelände. „Mit einem aktuellen Jahresertrag von rund 800 MWh trägt sie zusammen mit anderen PV-Anlagen zur Einsparung von ca. 200 Tonnen CO₂ pro Jahr bei“, so Dr. Andreas Gerber (IMD-3), Teammanager im LLEC-Projekt. Dadurch unterstützt sie die Erreichung der Klimaziele des Forschungszentrums und fördert den Übergang zu nachhaltigen Energiesystemen.