Weniger ist mehr

Co-Creation – Das Projekt KernKat

Die saure Wasserelektrolyse ist ein Verfahren, um Wasserstoff für die Energiewende zu erzeugen. Doch sie benötigt das teure und seltene Edelmetall Iridium. Ein neuer Ansatz soll dessen Anteil drastisch reduzieren.

Mai 2025

Die richtigen Katalysatoren

Die Energiewende setzt auf klimafreundliche Alternativen zu fossilen Brennstoffen. Hier kommt Wasserstoff ins Spiel, insbesondere als Energiespeicher, um Haushalte und Fabriken zu versorgen. Wasserstoff könnte aber auch den Schwerlastverkehr und sogar Flugzeuge klimafreundlich antreiben. Die Herstellung bleibt aber eine Herausforderung: die Elektrolyse, bei der Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff mithilfe von Strom zerlegt wird, erfordert enorme Energiemengen.

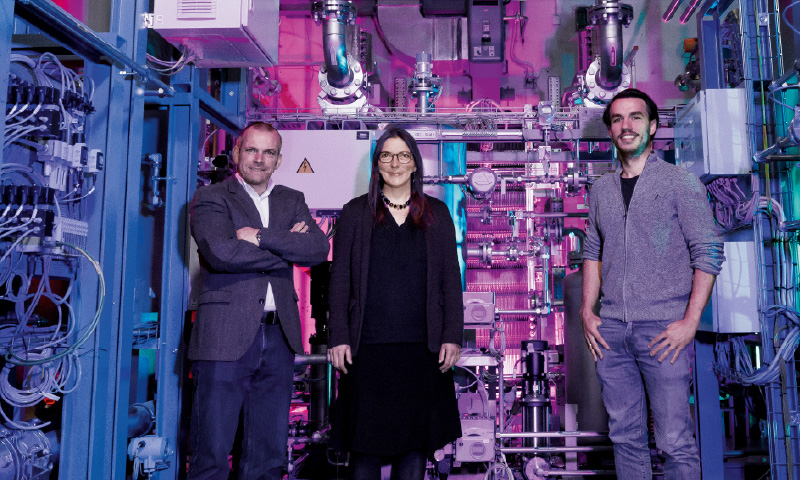

„Ohne die richtigen Katalysatoren, die den Prozess beschleunigen und effizienter machen, wäre die Wasserelektrolyse schlicht unwirtschaftlich“, erklärt Prof. Simon Thiele, Leiter der Abteilung Elektrokatalytische Grenzflächenverfahrenstechnik am Helmholtz-Institut Erlangen-Nürnberg (HI ERN), einer Außenstelle des Forschungszentrums Jülich.

Engpass droht

Eines der drei gängigen Elektrolyseverfahren ist die Polymerelektrolytmembran-Elektrolyse, auch saure Wasserelektrolyse genannt. Das Problem dieses Verfahrens: die Katalysatoren mit der höchsten Lebensdauer und hoher Aktivität bestehen aus Iridium – einem der seltensten Edelmetalle der Welt, seltener als Gold und vier- bis fünfmal so teuer wie Platin. Es fällt als Nebenprodukt beim Platinbergbau an und wird nur in wenigen Ländern wie Südafrika oder Russland gefördert. Wird die Elektrolysetechnologie hochskaliert, bleibt die Verfügbarkeit von elementarem Iridium ein empfindlicher Engpass, der den Ausbau der Wasserstofftechnologie massiv ausbremsen kann. Iridium ist als Katalysatormaterial noch konkurrenzlos, denn bislang wurden trotz intensiver Forschung keine Materialalternativen gefunden.

Reduzieren, nicht ersetzen

Eine andere Idee verfolgte das Projekt HoKaWe. „Uns ging es nicht darum, Iridium komplett zu ersetzen, sondern Katalysatoren zu entwickeln, die möglichst wenig Iridium benötigen“, berichtet Thiele. Das Team suchte gemeinsam mit Forschenden von der Leibniz Universität Hannover sowie den Unternehmen Dyneon und Umicore gezielt nach Trägermaterialien, die optimal zum Edelmetall Iridium passen. In Tests konnten sie vielversprechende Kandidaten identifizieren.

Ihre Erkenntnisse lieferten die Grundlagen für das Nachfolgeprojekt KernKat. Das Verbundvorhaben soll die Frage beantworten, wie sich der Einsatz seltener Edelmetalle minimieren lässt, ohne dass Katalysatoren an Leistung einbüßen und ohne dass die Lebensdauer sinkt. Beteiligt sind das HI ERN, die Universitäten Bayreuth und Erlangen-Nürnberg, die Technische Universität München sowie die Unternehmen Umicore und Bosch.

Forschungsschwerpunkte am HI ERN: Klimaneutrale Energieversorgung der Zukunft

»Ohne die richtigen Katalysatoren wäre die Wasserelektrolyse unwirtschaftlich.«

Prof. Simon Thiele

Abteilungsleiter am Helmholtz-Institut Erlangen-Nürnberg (HI ERN)

„Unser Ansatz ist sehr neu“, sagt Thiele. Ziel ist es, Iridium intelligenter zu nutzen. Die Idee: nur die Oberfläche eines Trägermaterials mit dem Edelmetall beschichten und den Rest durch ein günstigeres Material ersetzen. „Wir nennen das Kern-Schale-Katalysatoren, bestehend aus einem stabilen Kern sowie einer ultradünnen Iridiumschicht“, erläutert der Jülicher Forscher.

Praxistauglichkeit beachten

Im Ergebnis benötigen Katalysatoren auf dieser Basis bis zu 90 Prozent weniger Iridium. „Das bedeutet drastisch reduzierte Kosten – und das bei identischer Effizienz“, betont Thiele. Das Team will noch einen Schritt weiter gehen: es arbeitet an Kern-Schale-Schale-Katalysatoren, die aus mehreren nanoskaligen Schichten bestehen und so Stabilität und Reaktionsfähigkeit steigern könnten.

Doch die beste Idee bleibt wertlos, wenn sie nicht in der Praxis funktioniert. Deshalb testet und bewertet Bosch die aussichtsreichsten Katalysatorlösungen unter realen Bedingungen. „Wir entwickeln hier nicht nur neue Materialien – wir gestalten sie auch so, dass sie marktfähig sind“, so der Wissenschaftler vom HI ERN.

20 %

des weltweiten Energiebedarfs könnten 2050 aus Wasserstoff stammen –

wenn die Politik investiert und die Forschung ihn bezahlbar

macht.

Quelle: Hydrogen Council, McKinsey, IRENA

Hintergrund und Zahlen zur weltweiten Wasserstoffstrategie im Bericht der IEA

Der Weg zur industriellen Umsetzung ist anspruchsvoll. Langfristige Stabilitätstests müssen zeigen, dass die neuen Katalysatoren auch nach Jahren zuverlässig funktionieren. Noch untersuchen und entwickeln die Wissenschaftler die Materialien auf kleinster Skala: hier, auf Nanometerebene, könnte sich entscheiden, wie die Energiezukunft aussieht. „Wenn wir erfolgreich sind“, so Thiele, „dann leisten wir einen elementaren Beitrag zur Energiewende.“

Wasserstoff günstiger machen

Sein Team, das aus rund 50 Forschenden aus den Bereichen Chemie, Physik und Ingenieurswesen besteht, arbeitet aber nicht nur an Katalysatoren. „Wir forschen an den Power-to-X-to-Power-Technologien von morgen. Es geht darum, die Wasserstoffproduktion elementar zu verbessern“, sagt Thiele. Die Entwicklungen der nächsten zehn Jahre werden aus seiner Sicht entscheidend sein. Soll Wasserstoff tatsächlich fossile Brennstoffe ablösen, müsse seine Herstellung günstiger werden. Ziel sei es daher, Wasserstoff so attraktiv zu machen, dass fossile Brennstoffe finanziell nicht mehr konkurrenzfähig sind. „Dann kippt der Markt von allein – und das wäre der wahre Gamechanger“, so Thiele.

Forschungsabteilung für Elektrokatalytische Grenzflächenverfahrenstechnik

Bildnachweis: Giulia Iannicelli; Forschungszentrum Jülich mit KI

Tiefer Blicken: Die aktuelle Ausgabe

Gemeinsam geht mehr – besonders, wenn Forschung, Industrie und Gesellschaft ihre Perspektiven verbinden. Dann entstehen Lösungen, die größer sind als die Summe ihrer Teile.

Im Endeavours-Magazin zeigen wir, wie Co-Creation gelingt: mit echten Geschichten von Kooperation, Pioniergeist und Transfer. Für eine Zukunft, die wir gemeinsam gestalten können.