„Der Begriff ‚Massenpanik‘ lenkt von den tatsächlichen Ursachen ab“ – Interview mit Dr. Maik Boltes

29. September 2025

Warum geraten Menschen bei Großveranstaltungen in Gefahr – und was läuft dabei schief? Ob bei Popkonzerten, Fußballspielen oder Pilgerreisen: Wenn Personen in Menschenmengen verletzt oder gar getötet werden, fällt schnell der Begriff „Massenpanik“. Doch dieser ist irreführend, meint Dr. Maik Boltes.

Der Wissenschaftler am Forschungszentrum Jülich untersucht seit Jahren, wie sich Menschen in Menschenmengen bewegen – und unter welchen Bedingungen es zu sicherheitskritischen Situationen kommt, die zu dramatischen Zwischenfällen führen können. Dabei spricht er sich entschieden gegen die Verwendung des Begriffs „Massenpanik“ aus. Im Interview erklärt er, warum.

Herr Dr. Boltes, was stört Sie an „Massenpanik“?

Was ich hier kritisch sehe, sind die Vorstellungen, die mit diesem Begriff verbunden sind. Viele haben selbst schon Situationen in dichten Menschenmengen erlebt – sie kennen die Ausgangssituation also aus eigener Erfahrung. Man kann sich einmal selbst fragen, was man unter „Massenpanik“ versteht. Was passiert in solchen Situationen? Was hat zu dem Unglück geführt und wer trägt damit die Verantwortung?

Medien nutzen den Begriff „Massenpanik“ häufig, wenn es zu schweren Unglücken in Menschenmengen, oft sogar mit Todesfolge, kommt. Die genauen Umstände werden häufig nicht recherchiert. Es ist ein stehender Begriff für diese Art von Unfällen. Die landläufige Vorstellung dabei ist, dass sich die Menge im Ganzen als Masse kopflos bewegt und die Menschen in der Menge sich dabei irrational und egoistisch verhalten und das zu den Unglücken zum Teil mit Todesfolge führt. Und das ist falsch.

Diese Vorstellung – verstärkt durch den Begriff selbst – lenkt von den tatsächlichen Ursachen ab. Indem von „Massenpanik“ gesprochen wird, wird die Verantwortung implizit auf die Opfer abgewälzt, während die Rolle der Veranstalter, Sicherheitskräfte oder Behörden unberücksichtigt bleiben.

Worauf sollte man bei der Berichterstattung achten?

Es sind in der Regel strukturelle Fehler, die zu solchen Tragödien geführt haben. Der Grund für diese Unglücke liegt zumeist an einer zu hohen Personendichte infolge unzureichender Organisation. So kann es etwa sein, dass die Anzahl der Besucher oder deren Verteilung falsch eingeschätzt wurde, das Crowd-Management oder die Kommunikation vor Ort nicht funktionierte. Oder es bestanden strukturelle Engpässe bei den Fußgängeranlagen. Daher rufen wir als Forscher im Bereich der Fußgängerdynamik dazu auf, vorurteilsfreie Bezeichnungen wie „Unglück in einer Menschenmenge“ zu verwenden. Wenn ein einzelner Begriff das Phänomen beschreiben soll, so ist es am ehesten der Begriff „Massenunglück“, auch wenn dieser durch den Massenbegriff ein kollektives Fehlverhalten suggeriert, das für gewöhnlich nicht vorliegt.

Aber es geht nicht allein um die Wortwahl. Wichtig ist auch, Vorfälle präzise zu beschreiben und sachlich über deren Ursachen zu berichten. Nur so können wir für zukünftige Großveranstaltungen aus den Fehlern lernen. Eine faktenbasierte Sprache trägt dazu bei, die tatsächlichen Ursachen besser zu erfassen und effektive Sicherheitsmaßnahmen zu unterstützen.

Also einfach „Massenpanik“ durch „Massenunglück“ ersetzen?

Leider genügt es gegenwärtig nicht, nur den Begriff „Massenpanik“ zu ersetzen. Auch alternative Begriffe werden oft fälschlich mit dem Bild einer panischen Masse assoziiert. Wir empfehlen daher, die konkreten räumlichen und organisatorischen Faktoren zu benennen, die zum Unglück geführt haben. Solange sich das stereotype Bild in den Köpfen hält, ist es somit nötig, zusätzlich den Vorfall beschreibend einzuordnen.

Was sagt die Forschung zu dem Thema?

Menschen handeln zumeist bezogen auf die Situation, in der sie sich befinden, rational und sind zumeist sogar hilfsbereit. Fällt jemand zu Boden, so wird oft versucht, dieser Person aufzuhelfen. Auch wenn dies aufgrund der äußeren Bedingungen nicht immer gelingt. Die Forschungen belegen, dass Menschen in Notlagen meist besonnen und kooperativ handeln. Das stereotype Bild einer unkontrollierten, panischen Masse, die sich rücksichtslos gegenseitig niedertrampelt, entspricht nicht den realen Beobachtungen. Tatsächlich zeigen Augenzeugenberichte und wissenschaftliche Analysen, dass Hilfsbereitschaft eine zentrale Rolle spielt.

Trotzdem gibt es Einschränkungen. In einer Menge ist der Wahrnehmungsbereich allein durch die geringe Sicht insbesondere für kleine Personen und die herrschende Lautstärke stark eingeschränkt. Probleme anderer Menschen in der Umgebung werden dadurch oft erst spät wahrgenommen.

Können Sie konkrete Beispiele nennen?

Meine Kollegen haben Zeugenaussagen der Loveparade-Katastrophe 2010 in Duisburg ausgewertet. Am häufigsten wurde dort von helfendem Verhalten berichtet – beispielsweise das Anheben oder Weiterreichen von Personen, der Schutz von am Boden liegenden Menschen, Zuspruch und Wasserverteilung. Menschen halfen sich gegenseitig, auch unter Lebensgefahr.

Aktives Schieben wurde dagegen überraschend selten erwähnt, obwohl die Situation als "Gedränge" beschrieben wurde. Die enge Situation wurde anfangs von einigen als normal wahrgenommen, da große Menschenmengen bei Festivals zu erwarten sind. Die Erkenntnis der Gefahr erfolgte oft spät und war lokal begrenzt. Zwar verwendeten viele Zeugen den Begriff "Panik", um die Intensität ihrer eigenen Angst auszudrücken, lehnten aber die Vorstellung einer irrationalen "Massenpanik" ab.

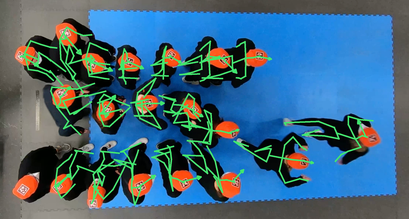

Sie erforschen solche Unfälle mit Computermodellen und Experimenten. Was lässt sich daraus konkret lernen?

Unsere Analysen helfen, das Auftreten von potenziell gefährlichen Dichten in Menschenmengen besser zu verstehen: Wann und wo treten sie auf und welche Maßnahmen können die Wahrscheinlichkeit des Auftretens verringern? Welche Einflussfaktoren gibt es – ist es die Motivation der Menschen oder sind es die baulichen Gegebenheiten wie die Breite von Türen und Zugängen? Wir untersuchen, wie sich kollektive Bewegungen innerhalb einer dichten Menge ausbreiten, wann es zu Verstopfungen kommt, und was passiert, wenn sich diese plötzlich lösen.

Die Ursachen von Unglücken in Menschenmengen liegen wie bereits gesagt zumeist an einer zu hohen Personendichte aufgrund unzureichender Organisation oder struktureller Engpässe bei den Fußgängeranlagen. Für die Planung, beispielsweise von Großveranstaltungen oder auch Verkehrsinfrastrukturen wie Bahnhöfen gilt somit: Sehr dichte Menschenmengen sollten möglichst vermieden oder zumindest rechtzeitig erkannt und entschärft werden. Damit die Situation nicht lange anhält, braucht es vorgeplante Interventionsmaßnahmen, etwa durch gezielte Ansprache, angepasste Verkehrslenkung oder Bereitstellung von zusätzlichen Ausweichflächen. Generell sollte frühzeitig reagiert werden, damit die Lage immer beherrschbar bleibt.

Was raten Sie Besucherinnen und Besuchern künftiger Großveranstaltungen?

Dies ist schwer zu sagen. Unsere Empfehlungen richten sich in erster Linie an Veranstalter, Crowd-Manager und Sicherheitskräfte. Zudem ist es bei bestimmten Events wegen der Stimmung auch von den Teilnehmern gewünscht, dass man dicht zusammensteht.

Als Einzelperson hat man kaum Einfluss auf die organisatorischen Rahmenbedingungen, dass es nicht zu dicht wird. Daher bleiben nur eher einfache Hinweise, wenn Sie mit dichten Menschenmengen rechnen: Tragen Sie solides festes Schuhwerk, nehmen Sie genug zu trinken mit und bleiben Sie als Gruppe zusammen. In der Gruppe werden Probleme schneller wahrgenommen und die Hilfsbereitschaft ist oft noch höher.

Ansprechperson

- Institute for Advanced Simulation (IAS)

- Zivile Sicherheitsforschung (IAS-7)