Brückenbau

Co-Creation – Portrait

Wo Wissenschaft und Wirtschaft aufeinandertreffen, entsteht Raum für Innovationen. Zwei Menschen bauen eine Brücke darüber: Prof. Estela Suarez und Prof. Andreas Peschel. Ihr Ansatz heißt Co-Creation: Zusammenarbeit auf Augenhöhe.

Mai 2025

Out of the box

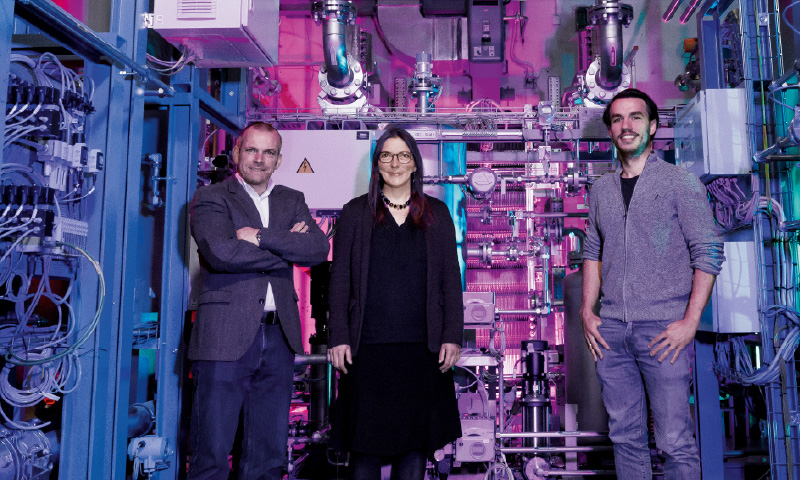

Forschung muss der Gesellschaft nützen. Aus Sicht der Supercomputing-Expertin Estela Suarez ist das essenziell. Ihr Ziel ist es, Ergebnisse aus der Theorie in die Praxis zu überführen. Daher wechselt die Forscherin zwischen wissenschaftlicher Arbeit am Jülich Supercomputing Centre (JSC) und Tätigkeiten in der Industrie. Aktuell nutzt sie ein Sabbatjahr, um bei dem Unternehmen SiPEARL zu arbeiten, einem europäischen Hersteller von Prozessoren für das Hochleistungsrechnen. Sie bringt dort zum einen ihre Erfahrungen aus dem JSC ein und gewinnt zum anderen neue Perspektiven für ihre Forschung.

Estela Suarez forscht am JSC an innovativen Systemarchitekturen für High-Performance-Computing

Trotz der unterschiedlichen Vorgaben und Ansätze von Wissenschaft und Wirtschaft sieht sie eine wichtige Gemeinsamkeit: „Wenn es um die Entwicklung von Technologien geht, wollen beide dasselbe – etwas Neues schaffen.“ Doch der Weg dorthin sei verschieden, auch Scheitern werde unterschiedlich bewertet. Deshalb hält sie es für wichtig, offen zu kommunizieren und Verständnis für das Gegenüber aufzubauen.

»Vertrauen ist der Schlüssel für gelungene Zusammenarbeit.«

Prof. Estela Suarez

Abteilungsleiterin am Jülich Supercomputing Centre (JSC)

Co-Creation – der ideale Weg

„Kooperationen scheitern meist an schlechter Kommunikation“, warnt Suarez. Transparente Gespräche würden Sicherheit schaffen – und dafür sorgen, dass Innovation nicht in der Theorie stecken bleibt. „Wir brauchen gute Beziehungen zwischen Wissenschaft und Industrie. Daher sollten noch mehr Forschende Erfahrungen in der Industrie sammeln. Nur durch diesen Dialog entstehen Produkte, die den Bedürfnissen der Nutzenden entsprechen“, sagt die Forscherin.

Co-Creation sei dafür ideal, also Anforderungen austauschen, Erfahrungen teilen und gemeinsam besser werden. Das gelte gerade für neue technologische Entwicklungen wie Quanten- oder neuromorphe Computer. Die Industrie müsse diese Technologien im Auge behalten, auch wenn deren Potenziale erst in der Zukunft liegen. „Wer früh dran ist, sichert sich technologische Souveränität“, betont die Computerexpertin.

Zuhause in zwei Welten

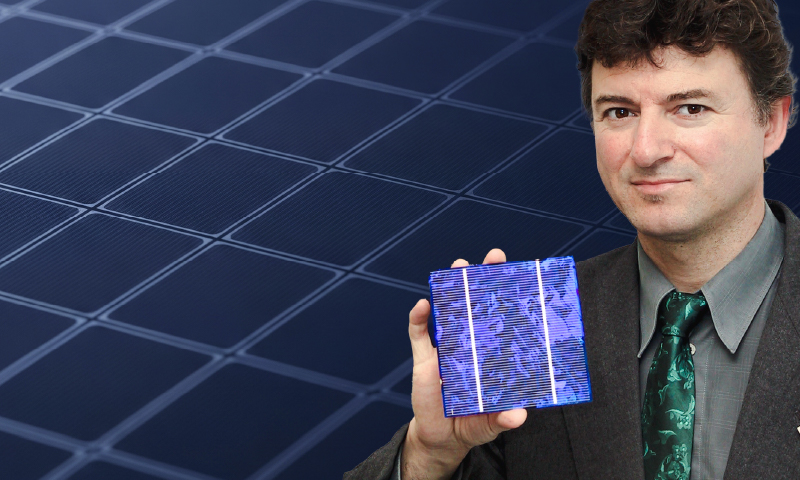

Für Andreas Peschel gehören technologische Entwicklung und praktische Umsetzung untrennbar zusammen. „Eine Idee wird erst zur Innovation, wenn sie funktioniert und genutzt wird“, betont der Direktor des Bereichs Prozess- und Anlagentechnik für chemische Wasserstoffspeicherung am Institut für nachhaltige Wasserstoffwirtschaft (INW-4). Nach seiner Promotion war er zunächst in die Industrie gewechselt, kümmerte sich um die Entwicklung und den Transfer von Wasserstoff-Technologien aus der Forschung in den Markt. Heute bringt der Verfahrenstechniker diese Erfahrungen ins INW ein. Sein Ansporn: Lösungen finden, die nicht nur technisch möglich, sondern auch anwendbar sind.

Neuer Direktor am Institut für nachhaltige Wasserstoffwirtschaft

»Wir brauchen mehr Offenheit – und Menschen, die Brücken bauen.«

Prof. Andreas Peschel

Direktor am Institut für nachhaltige Wasserstoffwirtschaft (INW)

Damit Wissenschaft und Wirtschaft gut zusammenarbeiten, erfordert es aus Sicht von Peschel Offenheit und Verständnis für die jeweils andere Seite. Beide Systeme haben unterschiedliche Vorgaben – etwa durch Fördermittel auf der einen und Managementziele auf der anderen Seite. Und sie verfolgen verschiedene Ansätze: während die Wissenschaft Zusammenhänge erforscht, stellt die Industrie praktische Fragen: ist das bezahlbar, umsetzbar, nützlich? „Grundlagenforschung trifft auf Marktdruck, langfristiges Denken auf schnelle Umsetzung. Gerade diese Gegensätze machen aber die Zusammenarbeit spannend“, sagt Peschel.

Offenheit für Karrierewege

Ein aktuelles Projekt am INW ist die Entwicklung lastflexibler Anlagen zur Ammoniak- und Methanolproduktion – wichtige Grundstoffe der Industrie. „Hier zeigt sich, wie Zusammenarbeit neue Wege öffnet. Gelingt es, die beiden Welten zu verbinden, entsteht echte Co-Creation: Wissenschaft liefert Ideen und Materialien, die Industrie bringt sie zur Anwendung“, so Peschel. Er plädiert dafür, noch mehr Brücken zwischen Wissenschaft und Industrie zu bauen. „Dazu brauchen wir mehr Offenheit bei Karrierewegen. Denn am Ende sind es immer Menschen, die Brücken bauen“, hebt der Verfahrenstechniker hervor. Seine eigene Laufbahn zeigt, dass Forschergeist und Ingenieursdenken sehr gut zusammenpassen.

Kooperation mit Unternehmen am Forschungszentrum Jülich

Bildnachweis: Julie deBellaing; Ralf-Uwe Limbach Forschungszentrum Jülich

Tiefer Blicken: Die aktuelle Ausgabe

Gemeinsam geht mehr – besonders, wenn Forschung, Industrie und Gesellschaft ihre Perspektiven verbinden. Dann entstehen Lösungen, die größer sind als die Summe ihrer Teile.

Im Endeavours-Magazin zeigen wir, wie Co-Creation gelingt: mit echten Geschichten von Kooperation, Pioniergeist und Transfer. Für eine Zukunft, die wir gemeinsam gestalten können.